ヒグマ社会の攪乱(丸瀬布ファイル)

|

ヒグマはその社会力学のみならず常にヒトの影響を受けて生存している。特にヒトの活動に近い個体は顕著である。逆にヒトはヒグマの影響を受け、注意し、ときには配慮して生存していくことが関係学的な視点で重要であるが、従来よりおこなわれてきたヒグマ対策の問題点が明瞭に浮き彫りになった「ヒグマ社会の攪乱」という事象が遠軽町・丸瀬布(旧・丸瀬布町)にある。

丸瀬布はオホーツク外側にそそぐ中規模河川・湧別川の中流域に位置する典型的な中山間地域にの町だが、もともと林業で栄えた町でピーク時には木材搬出用の林業鉄道も走り8000ほどの人口があった。2005年に生田原町・白滝村とともに遠軽町に合併された時点ですでに2000ほどに減っていたが、その後も過疎化に歯止めはかからず人口は減り続けている。 丸瀬布はオホーツク外側にそそぐ中規模河川・湧別川の中流域に位置する典型的な中山間地域にの町だが、もともと林業で栄えた町でピーク時には木材搬出用の林業鉄道も走り8000ほどの人口があった。2005年に生田原町・白滝村とともに遠軽町に合併された時点ですでに2000ほどに減っていたが、その後も過疎化に歯止めはかからず人口は減り続けている。

林業衰退後の基幹産業は酪農だったが、町の活性化のために開設されたアウトドアレジャー基地「いこいの森」、マウレ山荘(民間)、白滝ジオパークなどの観光産業が現在では丸瀬布の重要な立地条件となっている。

(画像ⓒ2018Data SIO,NOAA,U.S. Navy,NGA,GEBCO,Landsat/Copemicus,地図データⓒ2018Google,Zenrin)

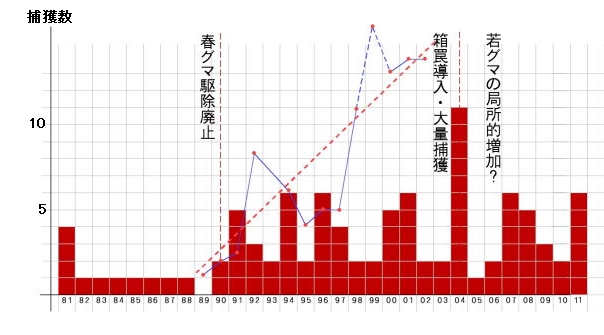

下グラフは、丸瀬布における1980~2011年のヒグマの捕獲数のグラフであるが、1980年以降、丸瀬布にはヒグマの捕獲に関する転機が二度ある。ひとつは1990年の春グマ駆除廃止、もうひとつは2004年の箱罠導入年の大量捕獲である。

※青い折れ線グラフは農業被害額、赤い点線はそれを平均した農業被害の傾向を示す。(データ提供・遠軽町)

第一期)1990年の「春グマ駆除廃止」以前

丸瀬布は林業の町として栄えた過去があるが、従来よりクマ撃ちがおらずクマ猟がおこなわれ地域風土もなかった。そのため、道内で春グマ駆除制度が施行されていた時期にも、駆除・狩猟含めてヒグマの捕獲数が少なく1990年の春グマ駆除廃止までの10年間(1981~1990年)、年間ヒグマ捕獲数は0~4頭で平均値は1.3頭/年となっている。親子グマが丸ごと捕獲された1981年を除けば、ヒグマの平均捕獲数は1.0頭/年と非常に低い水準で推移していた。

考察)

ヒグマの生息数は北海道内でも比較的健全で相当数のヒグマが丸瀬布近辺にも生息していたと考えられるが、その正確な数字はわかっていない。ただ、目撃件数・ヒグマの人里内出没認知とも皆無で、人身被害が生ずることもなく農業被害額も非常に低いレベルで推移していた事実からすると、ヒグマ社会はそれなりに安定し、ヒトとヒグマはお互いに被害をもたらすことなく一定レベルで折り合いをつけて共に暮らしていたと言っていい。

転機1)春グマ駆除の廃止

第二期)1991~2003年

春グマ駆除の廃止によってヒグマ捕獲数が減るのが普通だが、何故か丸瀬布では1990年を境にヒグマの捕獲数が増えた。1991~2003年の14年間は年間捕獲数が2~6頭の間でばらつきながら推移するが(平均捕獲数3.5頭/年)、人身事故が生じていないこと、農業被害額・出没認知数・目撃数も高じていないことからヒトとヒグマの関係は一定レベルで落ち着いて推移していたと思われる。ヒグマの社会としても一定の安定状態にあり、少なくとも人里周辺で過剰なヒグマの入れ替わりや局所的な数の増加・年齢構成・性比の偏重などは確認できず、兆候も見られない。

後々注目すべき「いこいの森直近のデントコーン農地A・Bに降りるヒグマ」をタイプABのヒグマと呼ぶことにすれば、タイプABは2003年において3~5頭と痕跡調査から推定され、うち2頭は前掌幅17㎝以上のオス成獣だったことが確認されている。

考察)

農業被害額はこの第二期に増加に転じているが、上述のように第一期(春グマ駆除廃止以前)にヒグマの捕獲数が少なく、「春グマの駆除廃止が原因で農業被害が増えた」「クマを獲らないから農業被害が増えた」という説は明らかな錯誤である。農業被害の増加原因をヒグマの捕獲数と関連付けて言うなら、「ヒグマを多く捕獲するようになったから農業被害が増えた」であろう。ただ、実際は2000年を前後してバイオエタノールの普及が世界的に進み、その材料であるデントコーンの世界的な高騰が起きたため、道庁の誘導で丸瀬布においてもデントコーンの自家栽培が増え、結果的にこの地域の作付けが牧草からヒグマの軋轢を生じやすいデントコーンへ急速に転換し農業被害が増えた側面が大きい。また特に「いこいの森」・マウレ山荘周辺のヒグマの目撃件数・出没認知件数に関しては、観光客の集客力増加がバイアスとして働いている可能性がたしょうなりともある。

転機2)2004年箱罠導入による狭いエリアでの大量捕獲

2004年、2器の箱罠が丸瀬布に本格導入され秋に「いこいの森」を中心とする武利川河岸段丘に1ヶ月半ほど仕掛けられたが、それまで罠など知らないヒグマたちは年齢・性別に関わらず容易に捕獲され、この短い期間で1器あたりのヒグマ捕獲数は5頭にも達した。(箱罠捕獲率3.33頭/月・器)丸瀬布の特に武利方面「いこいの森」から半径3㎞以内においては集中的な大量捕獲となった。これが「いこいの森」周辺のヒグマ社会の攪乱につながったと考えられるが、その箱罠設置自体が環境省の告示2号・北海道の「第九次北海道鳥獣保護事業計画書」に違反するものであった。

第三期)大量捕獲の翌2005年

狭いエリアでにわかに起きたヒグマの大量大量捕獲によって、このエリアのヒグマの活動数が一時的に減り、「いこいの森」周辺の一定範囲内に「ヒグマ不在の空間」ができることが予測できたが、翌2005年6~7月、「いこいの森」から半径5キロ以内の調査では、荒川の沢・太平高原周り・51点沢下流域・湯ノ沢北側の斜面などそれまで例年ヒグマの痕跡が顕著に確認できていたヒグマ活動地からヒグマの痕跡が消える現象が起きた。「いこいの森」を中心とした半径約5㎞の範囲を「いこいの森調査エリア」と定め、精力的にヒグマの生息数・動向などを調査することとしたが、その調査エリア内のヒグマの活動数が明らかに減った印象を受けた。ただし、この段階で調査エリア内の全体のヒグマの生息数が正確にわかっていない。

考察)前年の大量捕獲によって、いこいの森を中心とした人里周辺のヒグマの活動数が減り、農業被害には一定の効果があったと評価できる。それは2005年のヒグマの許可捕獲数にも現れ、前年から比べて捕獲数は1/10に減った。

この年、確認できたタイプABは1頭に留まった。

第四段階)2006~2012年前後

2006年、「いこいの森」周辺で減少したヒグマの活動数が一転して増加に転じ、目撃数・出没認知数も明らかな度合いで増えた。特に太平・荒川の沢・湯ノ沢を囲むエリアでその傾向が見られたが、数の変化よりそのクマの性質的な変化が顕著で対策上の問題となったが、その性質変化の主たる原因はこのエリアで活動するヒグマの若返りと考えられる。特に荒川の沢流域では調査中に遭遇する個体の一部が、私の前で立ち止まったまま好奇心旺盛にあたりを見回したり、スキップのステップで接近、あるいは薄い笹藪に身を隠しつつゆっくり断続的に接近を試みた個体も生じ、私が「若グマの追い払い」活動を始めるきっかけにもなった。2006~2008年の年間ベアスプレー消費数は2~3本で、スプレーによる若グマの追い払いの回数は、その数の倍に達した(一度の追い払いでスプレー全量を使わないため)。これらの無防備で軽率な行動をとる個体の年齢はすべて2~3歳(最大で4歳)と考えられたが、2004年の大量捕獲以前に同エリアで活動していた前掌幅17㎝の大型オスからすると、突発的で過剰なヒグマの活動数の増加と低年齢化が起きたと言える。

2008年を前後して、行政・ハンター・農家とも「ヒグマが急激に増えた」「最近ヒグマがおかしい」と言うようになり、明らかなヒグマの社会変化が一般にも感知できる形で表面化した。

2004年の箱罠による大量捕獲で、それまでクマなど見たこともなかったハンターが箱罠内のヒグマを射殺する経験を持ったため、一部のハンターのヒグマ捕獲欲が極端に高じ、時期を同じくして盛んになったシカ駆除に際して、刹那的に見境なく国有林の若いヒグマを射殺する事例がたびたび起きたが、その射殺が人里へのクマ出没抑止あるいは農業被害の防止に結びつく効果はほとんど見られなかった。むしろ、従来あった発砲ストレス自体が低下し観光エリア内で軽率にシカやクマに発砲する傾向が増し手負いグマをつくる事例も増えたため、ヒグマそのものの危険度より、その捕獲に関わる危険性が高じた。

2008年前後から、一定レベルで警戒心を獲得した4歳前後のオス若グマが分散行動によって人里直近から行動圏を移動するため、結果的に「いこいの森」裏をはじめ幾つかの空間で活動する若いメス個体の比率が増し、2010年以降はそこがヒグマの新たなる生産エリア(繁殖場所)となった。必然的に、人里周りでさらに若グマが増え、若いメスが子育てをおこなった結果、ヒグマ全体の無警戒化が進んだとも考えられる。

タイプABに関しては、周辺のヒグマ活動数とほぼ比例して低年齢化を伴い徐々に増え、2010年には17頭前後、2011年には20頭前後、そして2012年には25頭以上という結果となった。第二期の終わりの2003年の3~5頭からすると、タイプABの数は少なくとも5倍という高い増加率となった。

考察)

箱罠が導入された2004年を境に、第二期と第三期ではヒグマの捕獲数はさして変わっていない。しかし、ヒグマの活動数自体は大きく変化している。その原因に「trap-shy(トラップシャイ)」がある。つまり、2004年以降、行政は箱罠数を3倍にまで増やしてヒグマの捕獲一本槍をおこなったが、年々trap-shyにより箱罠にかからない個体が増えている(2008年時点で、箱罠の捕獲率は当初の3.33頭/月・器から1/6以下の0.5頭/月・器付近まで落ち込んだ)。ヒグマの捕獲数に変化がないということは、trap-shyにかかっていないクマの数に変化がないということを意味し、trap-shyグマが地域全体に増えているぶんだけヒグマの生息数・活動数自体は増えているととるべきである。当然、ヒグマの捕獲に依存し防除(クマ用の電気柵設置)進めていないこの地域では、農業被害はほとんど効果的に減少しないばかりか、trap-shyグマのグマの数と比例するように増加傾向をたどった。

trap-shyグマの存在率(全ヒグマのtrap-shy発現率)あるいはtrap-shyグマの数は、過剰な箱罠の利用と捕獲が原因で人里周りで増加したヒグマの生息数同様正確にわからないが、例えば、遠軽町で年間40頭のヒグマを殺しても農業被害が減っていかないとすれば、年間に少なくとも40頭を補うヒグマの生産力がそのエリア全体に存在しているという事になる。先述の通り、その生産エリアは人里周りに集中傾向があり、また近年の丸瀬布において、効果的にデントコーンによって餌付けされているヒグマの繁殖率は、メス一頭に対してだいたい仔熊1頭/年とわかっているので、メスだけで40頭は遠軽町周辺に暮らしているということになるだろう。

例えば、比較的正確にヒグマの把握ができている「いこいの森調査エリア」では、2017年、当歳子を連れるメスが5頭確認され、仔熊は合計8頭だったが、うち4組が8月後半からデントコーンに降りていた事実からすると、来年からは今年の仔熊6頭が同様にデントコーンに依存した暮らしをおこなう可能性がある。不特定多数の人を町が呼び込んだ観光エリア内のあちこちにヒグマ捕獲用の箱罠を設置することのほうがはるかに危険であり、また、もし仮にそれをやったとしてもtrap-shyが蔓延しているこのエリアで農業被害が減るレベルで捕獲を実現できる可能性は極めて小さい。

羆塾としての計画)

概要を示した以上の経緯から、

1)被害農地へのクマ用電気柵の普及

2)放置すれば無警戒化が過剰に進む「いこいの森」周辺の若グマの忌避教育

が必要なことは自明だが、もうひとつ重要な課題があった。

そもそも、何故第一期・第二期にさほどヒグマが活動していなかった「いこいの森」周辺にここまで短期間で極端に若グマが増えたか。そこを解き明かしておかなくてはならない。そのメカニズムのヒントは大量捕獲後数年間の荒川の沢にあった。ヒグマ間に働く「忌避力学」 「社会学」そしてそれが起因して生じうる「捕獲リバンド現象」などの事実と矛盾しない仮説・理論をもとに、ようやく丸瀬布で起きたヒグマ社会の攪乱をも説明できるようになった。

「いこいの森」は先述したように歯止めがかからない地域の過疎化の中で中山間地域の丸瀬布市街からさらに支流武利川に沿って10㎞も奥のヒグマ生息地の真っ只中に作られた多目的アウトドアレジャーランドのような施設だが、にもかかわらず、ヒグマが活動しているほとんどの期間、のべつ幕なしに膨大な観光客・キャンパーが訪れ、園内を小型の汽車が汽笛を鳴らして走ったり、花火大会をおこなったり、毎夜バーベキュー大会がおこなわれたり、とにかく山の中にしてみれば相当特殊な騒がしい人間環境が出来上がっている。

一方、特にオス熊の成長とは「孤立性」「警戒心」を獲得していることだと書いたが、このような特殊な場所周辺では普通のオスは忌避心理が働いて遠ざかってしまうため、特別賢いとか穏やかとかでこの騒がしい環境と巧く折り合いをつけられるオス個体のみが「いこいの森」の直近を主たる活動場所とできた。その限られたオスは成長するとともに他個体を自動的に忌避させ遠ざける。つまり、そのオス個体の存在が若い個体やメス熊を山側へ遠ざける結果となっていたため「いこいの森」直近の裏山がヒグマの生産地にもならず、メスが子育てをおこなうこともなく、ヒグマの活動数が跳ね上がることもなかった。

ところが2004年の箱罠導入年にそのオスを不用意に殺して欠落させてしまった結果、そのオスが活動していた空間はポッカリと空き、もちろんそのようなオスが主たる活動をおこなう場所はヒグマにとって有利な空間があるため、それを察知した周辺の若グマとメス熊の一部が空いた空間に入り込んで活動するようになった。若グマ・メス熊は空間を共有して密度高く生活することができる。この現象を裏づけるように、この捕獲リバウンド現象が起きた後、ヒグマの活動が乏しいエリアが環状にいこいの森の5㎞程度離れた場所に出来上がっていた。

新しく空いた空間で活動を始めたメスは、食べ放題の高栄養食物、つまりデントコーンによって十分な食い溜め(栄養蓄積)がおこなえるため木の実の豊凶などにかかわらず非常に高い繁殖性を発揮する。

第2世代の仔熊の性比がオス:メス=1:1と仮定して、オスの大半は4歳前後に心理的成熟を迎え分散行動に移り、そのエリアから姿を消して山へ散る。それに対してメスは心理的成熟が早いものの、生まれ育った場所からさほど移動せず定着し、比較的狭い活動エリアで生涯を送ることになる。結果的に、空いた空間の人里周りでメスの性比が(少なくとも一時的に)大きくなり、ヒグマの高機能な生産エリアを成す。この条件下では、繁殖率は上述した通りメス一頭に対して年におよそ一頭という割合だ。これはシカの繁殖率とほぼ等しく、恐らくヒグマが出せる最も高い繁殖率だろう。

「いこいの森」直近で出産し子育てをおこなう個体は若い個体が多くを占め、つまり自ら経験不足で成熟しきっていないヤンママグマが子育てをするケースが多くなる。そこに、「いこいの森」自体の無害でなんの危険性も感じさせないヒトの活動が盛大にあるため、仔熊・若グマの無警戒化が非常に起こりやすくなっている。2008~2012年、「いこいの森」東斜面を主たる活動域とする無警戒タイプのメスと推測できる若い個体を確認した。そのメスは通常なら追い払い等によって忌避教育を施すべき個体だったが、あえて放置しその後の経過を観察する一種のテストをおこなった。そのメスは翌年予測通り仔熊を持ち、仔熊が一歳半まで親子で活動していたが、その2頭の仔熊を親離れさせた直後、単独行動となった新若グマの一頭が日中の武利の集落を歩き回り、警察・行政・ハンターを巻き込んだちょっとしたクマ騒動へと発展した。その若グマはベアドッグを用いて即座に追跡し、威圧・威嚇をおこなって二度と人里周辺で軽率な行動をとらない個体にできたが、「いこいの森」周辺で警戒心が乏しいメスを放置すると、その仔熊はさらに無警戒な行動をとってヒトとの間にトラブルを起こしやすいことが実証できた。この母系伝承におけるひとつの法則性は、じつは「いこいの森」周辺に限ったことではなく、一般化できることもわかってきている。

さて、以上すべての要素をひっくるめて中長期的な「いこいの森-マウレ山荘アウトドア観光エリア」のヒグマ対策の計画を立てねばならなかったが、合理的な対策を立てるためには起きている事実を説明できるだけでは足りない。未来の事実を予測可能な仮説・理論が必要だが、事実を矛盾なく説明できる理論が現状で唯一なため、それをもとに対策を練った。とにもかくにもこのエリアの二大アウトドアレジャー基地となっている「いこいの森」とマウレ山荘の双方にクマ用電気柵の導入を働きかけつつ、本題の計画に着手した。

まず、ヒグマの社会が安定的でヒトとの問題も高じていなかった第一期・第二期への回帰を目標とした。それには、このエリアのヒグマ社会の要になっていたオス成獣の存在が不可欠だ。2006年以降確認される経験不足で無警戒だったオスの教育活動をおこないつつ、「いこいの森」の騒々しさや活発なヒトの活動と巧く折り合いをつけて生涯暮らせるオス成獣が出てくるのを待ち、だいたいこの周辺を主たるエリアのひとつとして活動してもらうように仕向けるしかない。そのためには、丸瀬布でおこなわれている無闇で無分別な捕獲一本槍を是が非でも制御し、生き延びるオス若グマを増やさなければならない。

つぎに、「いこいの森」周辺でのヒグマ捕獲を抑止する以上、生き残る若グマ全頭の把握とベアプロファイリング、そして必要な個体に必要なレベルで教育をおこない、観光客とクマの事故が起きないようにせねばならない。観光客側へのヒグマ情報の開示・注意喚起・普及などを行政側にお願いしたが、ほとんどおこなわれずヒト側の変化・改善が見込まれないため、ヒグマ側のコントロール・意識改善・行動改善がますます重要性を増した。

以上の基本方針で、2006~2017年、羆塾ではすべての活動をおこなってきた。

2017年までの活動評価)

上の計画方針は、まずまず順調にいっていると考えている。いろいろな条件が重なり非常に無警戒化が起こりやすい環境で、ベアドッグを導入しそれを食い止めることに成功していることに加え、オスの若グマの多くが4歳前後の分散行動でまったく感知できなくなる一方、一部のオスがこのエリアで成長しつつ季節に応じて「いこいの森調査エリア」に活動を定着させ、2012~2014年にピークだった「いこいの森」直近のヒグマの活動数は減少方向に転じ安定化に向かっていると捉えられる。

注1)私のヒグマ社会学の基礎となる忌避力学に対して、多くの場合相反的なヒグマそれぞれの誘引という要素があり、端的にいえば、「忌避と誘引のバランス」によって各々のヒグマの行動は決まってくる。誘引には、食物誘因のほか、交尾期のメスフェロモンによるオスの誘引のほか、好奇心による行動変化も誘引の一種として規定し、私は多くの事象を捉えようと試みている。

フェロモンというのは性フェロモンのほか、同種生物の各種情報伝達に作用する分泌液であり、その種の社会性にとって重要な役割を持つものである。一種の不随意ボディーランゲージであると捉え、様々なヒグマの行動・身体変化と合わせ、ヒグマの情報伝達の体系、つまり言語学・心理学に相当する体系を考えている。

注2)「いこいの森」は遠軽町が運営する一大アウトドアレジャー基地であり、年間集客力12万人以上を誇る。周辺には昆虫生態館・温泉やまびこ・マウレメモリアルミュージアム・パークゴルフ場・釣り堀・観光果樹園などが点在し、湧別川支流・武利川流域での釣り人気も高い。広範囲には太平高原・山彦の滝など町の観光パンフレットに用いられている観光地が散在し、太平高原では「星空を見るツアー」などが催され人気を博している。さらに近年遠軽町が進める白滝ジオパークのジオポイント、ジオツアーのルートなどもこのエリア内にあり、三つの大きなアウトドア観光がクロスするこのエリアで不合理なヒグマ対応は排除していかなければならない現実がある。

この特殊なアウトドア観光エリア内で上述のヒグマ社会の攪乱が生じ、無警戒な若グマの接近等がにわかに増えたため、急遽追い払いをおこなう必要があった。もし観光客が私より先に無警戒タイプに遭遇した場合、「走って逃げる」「エサやり」などの危険な行動をとることが考えられたからである。通常ならば行政やハンターの理解を待ち合意をもってというのが正攻法ではあろうが、それらを待っていられない切迫した状況をヒグマと観光客の双方に感知したため、やむを得ず独歩の道を選んだ。それが理想的な方法論とは思わない。

|

| |

|

|