丸瀬布の前提条件

・植生その他

丸瀬布は本来的に林業立地のエリアで、過去においては無闇な皆伐が大規模に全域でおこなわれた経緯があるが、50~100年の期間で山林の回復は進み、森林管理署によるツル科の植物(ヤマブドウ・マタタビ・サルナシ等)の駆除も緩慢であり、また林道・作業道・土場などが発達しているため6~7月のフキ群生も多く、ヒグマ生息地としての食物は比較的潤沢にある。

植生は北海道に典型的な針広混交林だが、一部にはトドマツ・エゾマツの植樹林が見られる。林内のカバーは基本的にクマイザサでその背丈は40~150㎝程度(一部チシマザサ)だが、トドマツ・エゾマツの人工林では笹藪は疎で、エゾシカ・ヒグマの臥所(ふしど・休憩場所)に利用されることも多い。

サーモンその他の魚類・甲殻類を食べているケースは、確認できていない。

このエリアでは、ヒグマがシカを食べる習慣が比較的定着し、2022年には5月からの半年間に5回、林道から200m以内の林内でヒグマがエゾシカを食べている現場に出くわした(※1頭はシカを移動中)。シカを確保していた個体は4歳以上の亜成獣オスと推察され、親離れ直後の若年個体や親子連れはいなかった。それぞれの個体をベアドッグを用いて追い払って検分したところ、5頭のシカとも銃弾・交通事故による損傷は確認できず、シカの自然死も考えにくい場所・時期であることから、ヒグマ自らがシカを捕食した可能性が高いと結論している。

観光客の危険性が小さいと判断し放置したシカ死骸にはトレイルカメラを仕掛けたが、追い払った個体がそこに戻る事例はなかったものの、別個体が1~2頭現れシカ死骸を物色した。別個体にやはり親子連れは確認できなかったが、そのサイズは若グマから大型オスまで様々だった。

範囲を林道から500m以内に広げると、検分まではできていないものの、ヒグマがシカ死骸を食べている、もしくは食べた跡と考えられるケースは面積に比してほぼ倍増する。そのことから、丸瀬布の対策エリア周辺におけるヒグマのシカ捕獲数は相当数に及ぶことが考えられる。

シカ死骸感知の90%以上はベアドッグの嗅覚・聴覚によって達成しているが、そのほとんどのケースにおいて、シカの死因・食物としての利用・移動など何らかの点でヒグマが関与している。

2022年のケースで幾つか紹介しておく。LINK:シカを補食するヒグマ

・住民の意識と電気柵

ヒグマに限らず野生動物に対して「害獣」一辺倒の捉え方をする人も多く、「川に魚は要らない。山に獣は要らない」と公然と主張する議員が当選し続けたことはその象徴かも知れない。また、農家においては「農業は柵など張っておこなうものではない」という主義が根強くあったため、シカ用の電気柵の普及にも年数を要した。 ヒグマに限らず野生動物に対して「害獣」一辺倒の捉え方をする人も多く、「川に魚は要らない。山に獣は要らない」と公然と主張する議員が当選し続けたことはその象徴かも知れない。また、農家においては「農業は柵など張っておこなうものではない」という主義が根強くあったため、シカ用の電気柵の普及にも年数を要した。

このエリアの農業はほぼ酪農だが、1990年代に道庁の旗振りで牧草地からデントコーンの自家栽培に転換しはじめた。これはバイオエタノールの普及の影響もあり、デントコーンが世界的に高騰したためと考えられる。その作物・農業形態の変換に際してセットとすべき「防除」という概念が普及しなかったため、デントコーン畑の拡大とともにヒグマによる農業被害が増加する結果となった。

現在までに、デントコーン畑へのシカ用電気柵の普及率はほぼ100%に達したが、クマ対策では箱罠依存傾向が進み、逆に電気柵の普及がほとんど進んでいない。結果的に、trapーshyが蔓延するとともに農業被害額は高止まりし、ヒグマへの餌付け効果や人里依存傾向が増している。

エリア内の主要な観光施設に対しては、2010年までにクマ用電気柵の普及に成功し、ヒグマの軽率な侵入防止には一定の効果は上げている。が、その電気柵周辺の観察によって、人身被害防止に農業用電気柵を軽率に流用することの脆弱性・落とし穴・危険性も浮上する結果となった。

・猟友会の実力

構成人数10程度で推移する遠軽猟友会支部・丸瀬布部会には、過去にヒグマを銃器で刹那的に捕獲した経験のあるハンターはいるが、いわゆる「クマ撃ち」ではなく、捕獲しようとしたヒグマを的確に捕獲できるハンターは皆無に等しく、その現実は改善のメドも立たない。また、ハンター・鳥獣行政担当者とも、ヒグマに対する科学的な理解は乏しく、因習・風説・思い込みなどによってヒグマ対策がおこなわれるため、ちぐはぐなだけではなく、ともすると逆効果になることも多い。

・観光エリア

丸瀬布には武利川中流域の「いこいの森」とマウレ山荘を中心としたアウトドア観光エリアがあり、その集客力は15~20万程度と推計されている。その中心部から10㎞圏内に山彦の滝・風穴・太平高原などの観光スポットが散在しており、来訪者は林道等を用いて三々五々と各地を巡ることができる。また、山菜採り・釣り・写真撮影・犬の散歩・トレイルラン・昆虫採集など様々なアクティビティーが周囲の国有林・町有林内で広くおこなわれている。

被害が高じているデントコーン畑と観光施設・スポットが混在しているため、従来的に人身被害リスクはとても高い。

・ヒグマの状況

観光エリアの中心部から概ね半径5㎞程度の空間を「ヒグマ対策エリア」と設定したが、2003年以前20頭内外で安定していたと推察される対策エリア内のヒグマの活動数は、大量捕獲のあった2004年のあと増加に転じ、ほんの数年間で倍増した。2010年以降、対策エリアで確認されるヒグマは40頭前後まで増加し、自然のゆらぎの範囲で概ね安定した。

しかし、これは上述対策エリア内での局所的増加であって、北大雪山塊全域でのヒグマの生息数増加は「微増~普通に増加」程度の表現が当てはまる。

ヒトを警戒・忌避するための教育手法を対策エリア内では2006年からおこなっているため、キャンプ場や集落に侵入したり人に目撃されるようなヒグマの数は減少し、2022年にはヒグマの目撃件数がゼロに達した。

ただし、ヒト忌避の教育をおこなわず、あえて従来型の対策を残した丸瀬布市街地方面では、例年、無警戒型のヒグマが市街地・商店街・保育園などに侵入し、騒動となったり観光施設が閉鎖されたりと、現在の北海道各地同様の問題が頻繁に起きている。

一方、デントコーン畑に出没しているヒグマの個体数・デントコーンへの依存度は高止まりし、木の実の豊凶にかかわらずミズナラ・ヤマブドウ・マタタビ・サルナシなどの実は総じて余る傾向が慢性化しているが、デントコーンによる餌付け効果が、このエリアのヒグマの高い繁殖率の一因になっているとも考えられる。

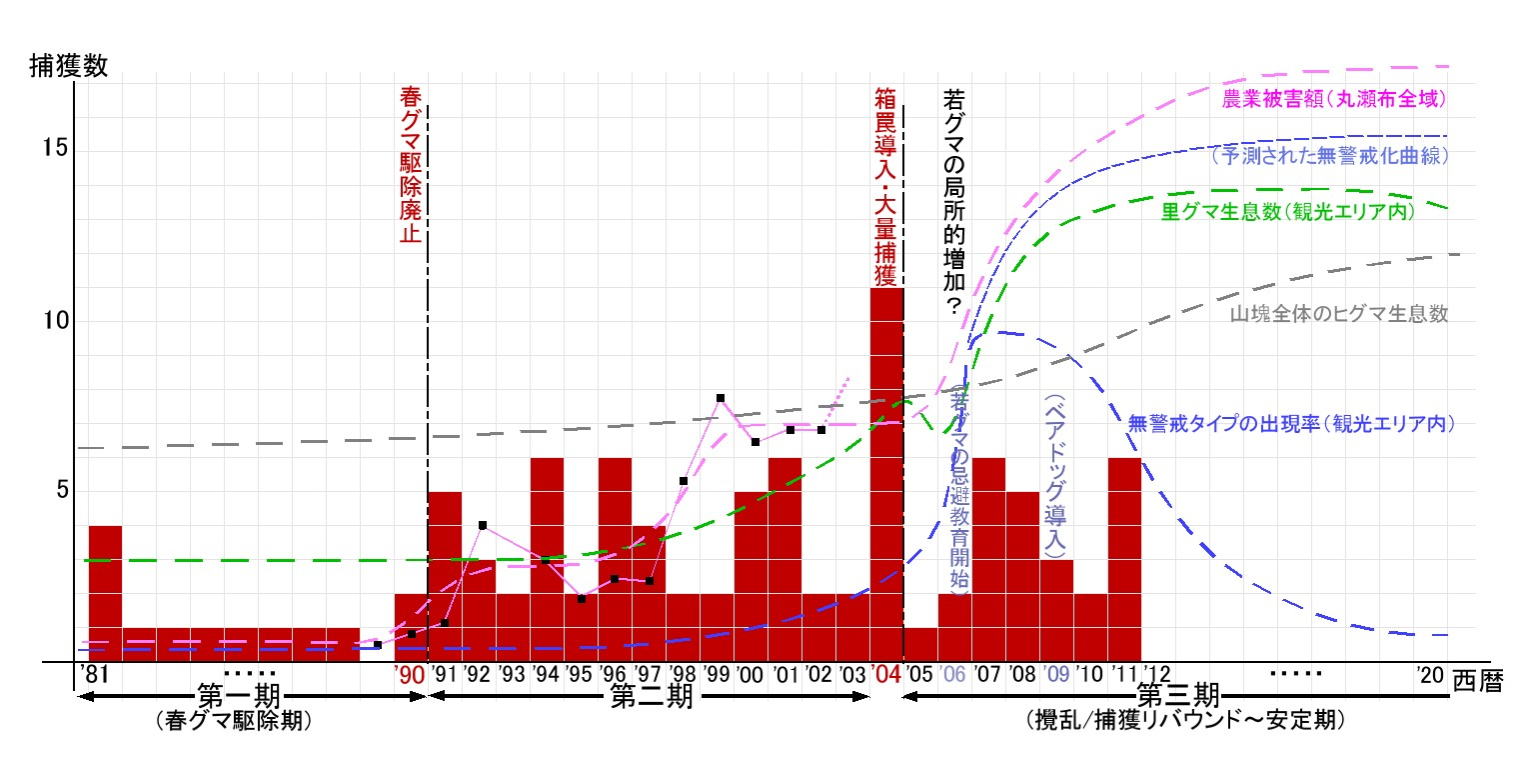

【ヒグマの活動数・捕獲数・農業被害額・無警戒ヒグマの出現率】

丸瀬布のヒトとヒグマの動向に関しては、1990年までの第一期、1991~2004年の第二期、捕獲リバウンドなどで混沌としたその後の第三期に分けて考えるとわかりやすいが、丸瀬布がちょっと特殊なのは、春グマ駆除をおこなっていたはずの第一期にヒグマの捕獲・農業被害額がほとんど低水準で推移し、春グマの駆除が廃止になり第二期に入ってヒグマの捕獲がそこそこ盛んにおこなわれるようになっのを機に、農業被害も増え始めている点だろう。さらに、92年・98~99年そして2005~2006年のように、農業被害がポンと跳ね上がる直前に、ヒグマの捕獲数が多い年が存在していることから、被害が多いから捕獲数が増えたのではなく、捕獲するから被害が増えたという何らかのメカニズムの疑いも湧いてくる。

箱罠導入後の第三期のさヒグマ社会の構成や性質に関しては、2004~2023年までに大きく変化してきたため、以下の「捕獲リバウンド」の説明で触れたいと思う。

捕獲リバウンド現象

旧・丸瀬布(遠軽町)において2004年に本格的な箱罠導入がおこなわれたが、その年の8月後半から9月にかけての約一ヶ月半の期間に、二器の箱罠で10頭ものヒグマの捕獲に成功した。それまで丸瀬布においてそのような大量捕獲がおこなわれたことはない。

それ以前に周囲5㎞以内に活動範囲を持っていたヒグマは20頭内外と推測されるため、半減と表現していい。

「捕獲リバウンド」というのは、旧・丸瀬布町において2004年の箱罠本格導入後に起きたヒグマ社会の攪乱現象で、それまで安定していたヒグマ社会がバランスを崩したことによって、再び元の状態に回復する方向への反復力のようなものだが、それはとりもなおさず、周囲にヒグマが潤沢に生息する場合に、特定のエリアでヒグマ不在の空間を作ったときの、あるいは無理な偏りを生じさせたときに、その空間を再びヒグマの活動が埋めていくときのシンドローム(症候群)として一般化して捉えることができる。

荒川の沢の事例(2004~2007)

捕獲リバウンド現象が定量的に捉えられたのは、「荒川の沢」という小さな川筋のことだが、この荒川の沢には幾つかヒグマの生息に有利な特殊性がある。まず、荒川の沢の源流部は「太平高原」と呼ばれている山上農地にあり、肥料分が流れ込むため沢筋に生えるフキの生長がとてもいいこと。また、第三氷期の名残の地中大氷塊に接触した風が流れ出る風穴(氷結)が多く存在すること。風穴からの風は3~10℃で安定するが、夏には冷涼で沢筋に降りて流れ下り、冬には暖気として斜面を上るような流れになる。特に6~8月中旬の高気温の時期には、ヒグマにとっては「食物が潤沢な上に涼しく過ごしやすい」空間になる。

また、荒川の沢南にはムリイダイラと呼ばれるヒトの侵入を拒むようなブラックボックス的な空間が広がっていて、そこの調査は私も十分できていない。

さらに、荒川の沢の沢なりに数㎞下れば幾つかの無防備なデントコーン畑が存在するため、荒川の沢流域というのは、人里に近いにもかかわらず、ヒグマにとって総じて「有利な空間」ということができる。

※このまったく同じ有利性は、太平高原南側の「湯ノ沢」筋にもあり、湯ノ沢は古くから「熊の巣」と異名をとるほどヒグマの活動が活発な場所だったらしい(80歳のやまご談など)。湯ノ沢に沿って集落から2㎞ほど離れた場所に私は2000年に移住したが、その当初、「熊の巣」の片鱗は十分見て取れた。異なるのは、荒川の沢のような占有オス個体が存在せず、最も優位と思われたオス個体(前掌幅20㎝)が比較的大規模に動き回る個体だったためか、オスメス・大小様々な個体が活動し、とにかくヒグマの「数が多い場所」と印象を持った。

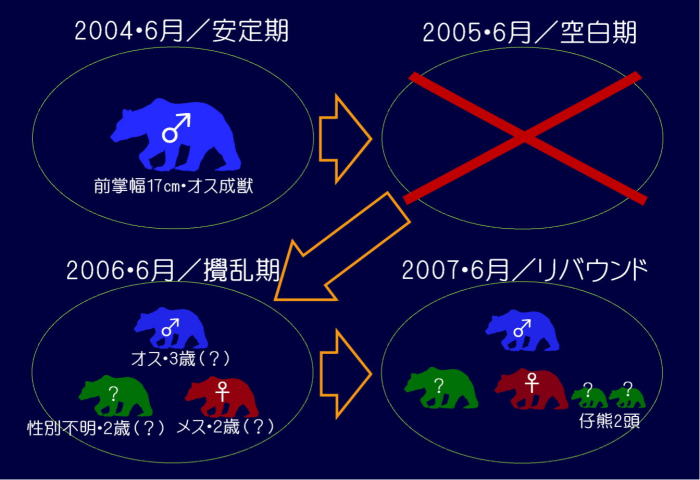

第0段階(安定期 ~2004)

荒川の沢における定量的観察は、問題の2004年までこの空間を占有するように利用していたある一頭のオス熊に始まる。

その個体の前掌幅は17㎝程度と平均的なオスのものだったが、ヒトへの警戒心が強い上に、ヒトの行動パタンを熟知していて、足跡・食痕・糞・爪痕などの痕跡はありありと確認できるものの、私も現物を確認を断念したし、誰一人この個体を荒川の沢で目撃した人はいなかった。

状況証拠では、この個体も7月下旬からデントコーン畑に降りていた可能性が濃厚で、まったく無害なヒグマとは言えないかも知れないが、観光エリアに活動するヒグマとしては、人身被害の危険性の点で好ましい個体だったと評価できる。

第1段階(空白期・2004~2005)

第1段階は、上述のオス個体に活動が荒川の沢から消えたことで始まるが、2004年秋に導入された箱罠の影響と推察できる。

※丸瀬布においては、許可捕獲の捕獲個体サンプルも道庁には送られず、各種データも計測されないため、残念ながら状況証拠からの推測にしかならない。

2005年に6月、 例年ならば大規模に食痕が現れる幾つかのフキ群生がほとんど綺麗に残り、ヒグマの活動が閑散とした空間になった。若年と思われる個体の痕跡が確認されたが、半信半疑でそこへ侵入している様子で、居座って活動する個体はなかった。

この年、荒川の沢でフキを採る人は、ヒグマの痕跡を見ることもなく悠々自適に多くのフキを採取することができただろう。

第2段階(数の回復期・奥山方面からの移動個体・2005~2006)

第2段階の「数の回復」は、単に周辺エリアから別個体が移動して活動をするようになることだが、2006年5~6月に荒川の沢筋で確認された個体はすべて若年の単独個体で3頭。それぞれ現認し一定のやりとりをおこなったが、「A.オス(3歳) B.メス(2or3歳) C.性別不明(2or3歳・オスならば2歳)」と推測しつつ、特にA・Bにはそれまでこの対策エリアでは感じたことのない「ヒトへの警戒心の希薄」という点で大きな違和感を持った。

一頭の占有オスで安定していた第0段階に比べ、単純に数は三倍に増え、明らかな低年齢化が起きたが、3頭への違和感は単に年齢的な無警戒ではなく、育った場所と母グマの性質が影響していると考察した。

人の近くで育ったことによるヒトに対する無警戒は、むしろ「無頓着・無関心」に近いものだが、2006年に現れた3頭の無警戒には強い「好奇心」が感じられたからだ。(下写真)

写真左:個体A 写真右:個体B どちらも五感をフルに使って、そこに二本脚で立つ生き物を探りに来ている様子だった。そこには強い好奇心が現れ、人慣れとはむしろ正反対の要因でこの無警戒行動が起きていることがうかがえた。Aは中途半端なbluff chargeをおこない、Bは薄い笹藪に入ってやはり中途半端に身を隠しつつコソコソとベアスプレーの射程にまで入ってきた。

その後の調査で、この場所から奥山方面に5㎞内外入ったところに不自然にヒグマの活動が閑散としている空間が見つかったため、A/B/Cの出身地は人里周りではなくその空間である可能性が高いと推測した。その空間はアクセスが難しくほとんどヒトが侵入しない空間だったが、恐らくは、3頭の若グマはヒトをまったく経験せずに育ち、親離れ後はじめてヒトの活動が比較的多い荒川の沢流域に移動して定着したと考えるのが、状況証拠からは自然だ。つまり、この3頭の無警戒は、「ヒトと接し続けた人慣れによって」ではなく、若い上に「ヒトを知らなさすぎて」である可能性が濃厚だ。

2006年はこの3頭の出現によって「若グマの忌避教育」を開始した年で、3頭はいわば第一期生ということになるが、当初のヒグマの追い払いはベアスプレー・ロケット花火・怒鳴りつけ・にじり寄りなどで、教育手法の洗練がなされておらず、十分な教育効果をもたらしたとは考えていない。

ただ、この3頭の心理状態・態度でこの観光エリアに存在させた場合、無害この上ない観光客に接触しづけるうちに、今度は本当に「ヒトは無害・危険はない」と学習しヒトを舐めた人慣れグマ・知床型の新世代ベアーズに変化していくことは必至。そのため、若グマの教育手法を必要なレベルまで練り上げる必要が生じた。

新世代ベアーズを観光地で容認する条件は、ヒト側を完璧にコントロールすることだが、それは残念ながら丸瀬布では不可能と判断された。方策としては、観光客とヒグマの接点を事前に消してしまうという方向性、つまり、ヒグマ側にヒトを警戒・忌避する性質を植え付け、観光客の前で暢気にしている状況を消すということだった。

第3段階(繁殖によるリバウンド前期・2007~)

リバウンド期は、移動して来た個体のうちメス個体が核となりヒグマの生産(繁殖)を開始することによって起きる数の増加を意味しているが、2007年には、2006年に確認した移動定着個体3頭のうち「B.メス」が2頭の子熊を連れるようになった。が、そこでヒトとのトラブルがにわかに発生した。フキを採りに行った人が立て続けにこの親子を目撃し、どういう根拠かわからないが丸瀬布鳥獣行政は捕獲判断をして猟友会を招集した。

この母グマの性質としては、ヒトに遭遇と同時に逃げるというもので、ただ仔熊が母グマについていけず、仔熊を待つ母グマが目撃されたという、ヤンママグマにありがちなパタンだったことが二度のチェック作業で確認された。その二度のチェック作業でヒトと遭遇時の逃げ癖がついたのか、親子は易々と姿を見せなくなり、とにもかくにも荒川の沢筋で生き延びることとなった。

移動定着した第1世代から世代が進むにつれて、若グマの数が増え、各種調査を駆使しても見分けのつかない個体が増えた。この荒川の沢エリア全体のヒグマの活動数推定に曖昧な部分が生じてきたが、それに伴いメスの亜成獣個体数推定も不正確になったため、数変化の予測も困難になった。そこで、メスが産む子グマの性比がオス:メス=1:1という仮定で数年レベルの予測計算をしておき、実際に毎年の観察から得られる情報と突き合わせる形で修正して、この空間のヒグマ社会の変化のありようを大まかな流れとして把握する方法になった。 移動定着した第1世代から世代が進むにつれて、若グマの数が増え、各種調査を駆使しても見分けのつかない個体が増えた。この荒川の沢エリア全体のヒグマの活動数推定に曖昧な部分が生じてきたが、それに伴いメスの亜成獣個体数推定も不正確になったため、数変化の予測も困難になった。そこで、メスが産む子グマの性比がオス:メス=1:1という仮定で数年レベルの予測計算をしておき、実際に毎年の観察から得られる情報と突き合わせる形で修正して、この空間のヒグマ社会の変化のありようを大まかな流れとして把握する方法になった。

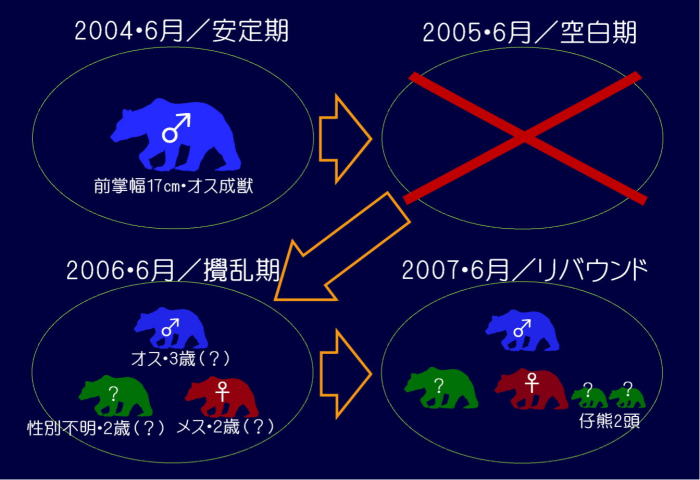

「まず間違いない」というレベルで活動数が把握できているのは2007年までだが、2004~2007年の捕獲リバウンド初期4年間のヒグマの活動数・年齢層などヒグマ社会の変化が示唆していることはとても大きく、多岐にわたる。

この第3段階において、もともとの第0段階に比べ頭数は5頭(5倍)に増え、仔熊2頭が生まれたため更なる低年齢化が進んだことになる。また、もともと第0段階の荒川の沢ではヒグマの目撃情報自体が皆無だったが、ヤンママグマBメスの子育てでそれが起こりはじめ、ヒトとの軋轢度はにわかかつ明瞭に悪化の方向に進んだ。

問題はBメスが連れた2頭の子熊の性別だったが、それがよくわからなかった。そこで、やはり産子の性比を1:1と仮定して推論をおこなうこととした。その仮定ではBメスの子グマの1頭がメスであり、仮にC個体がオスだったとしても、メスの数が2004~2007年の間に「0→2」という変化を示したことになる。

第0段階では、メスの存在が確認されていなかった荒川の沢でメスが存在するようになったことは、ヒグマの非生産エリアが生産エリアに変わったことを意味し、ヒグマに有利な人里直近の空間でヒグマの数が増えることを予感させるものだった。そして、定量的な観察が2008年以降十分できていないものの、概ねその予感通りに荒川の沢のヒグマ社会は変化した。

2004~2007年の4年間に荒川の沢において起きたヒグマ社会の変化を、それぞれの年の6月を基準に簡略化して示すと、下図になる

|

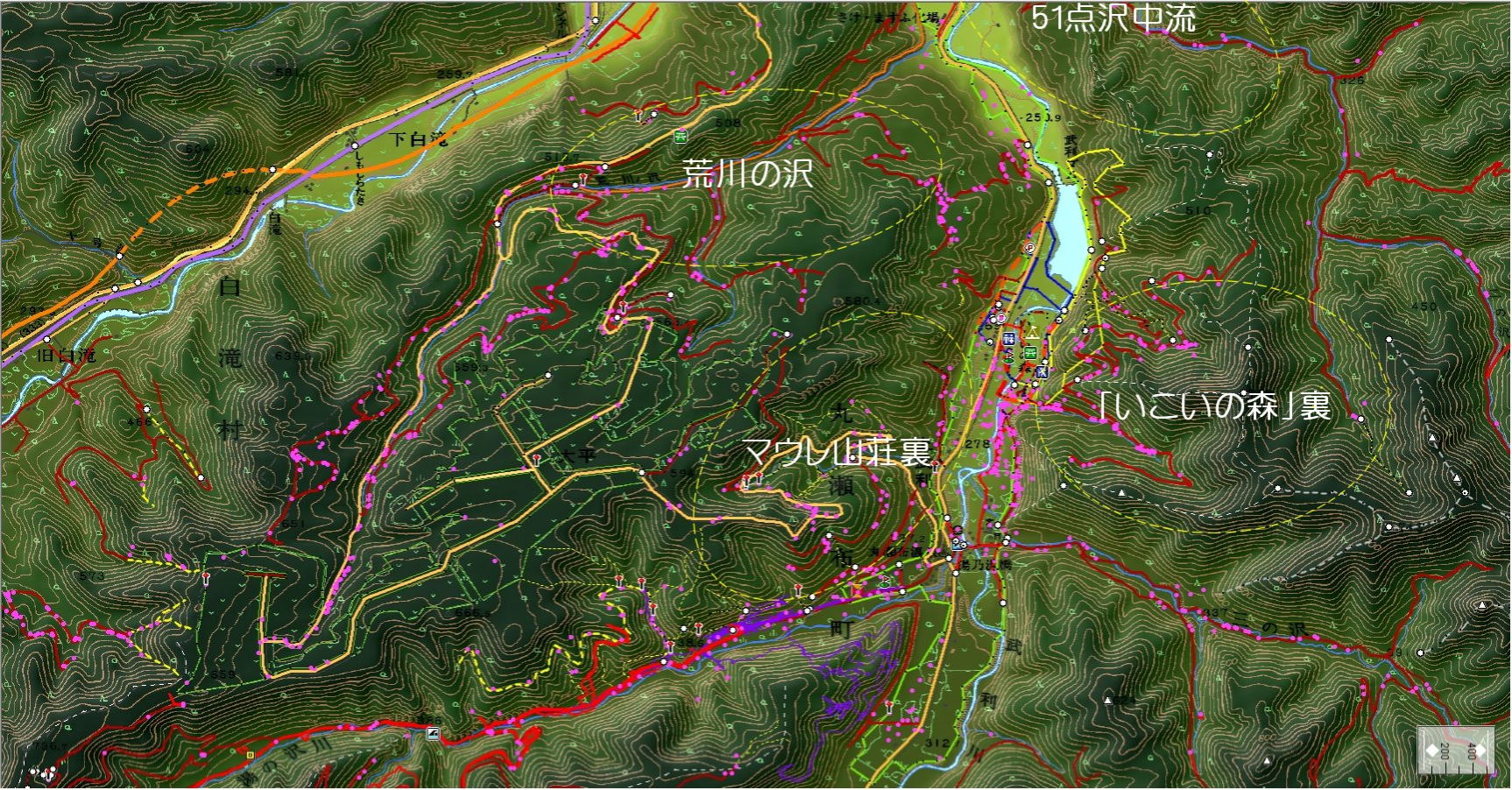

荒川の沢における捕獲リバウンドの定量的な説明は2007年までになるが、2006~07年の対策エリアの調査で、中心部「いこいの森」・マウレ山荘を取り囲むように、荒川の沢と似通った変化をほぼ同じスケジュールで示している空間が最低でも3カ所感知された。(51点沢中流、いこいの森裏、マウレ山荘裏~大平高原) 比較的大型のオス成獣の活動が消え、複数頭の若い個体に入れ替わる上図のような変化で、その若グマの中にベアスプレーの射程に入れられるほどの無警戒な個体が含まれることも共通していた。

特に「マウレ山荘裏斜面」と「いこいの森裏」で無警戒タイプの出現率と無警戒度がともに高く、キャンプ場やパークゴルフ場に日中に侵入・横断する個体はもちろん、町道の草刈り作業で10mに満たない場所からも逃げない若年個体や、作業者のある果樹園脇で交尾をおこなうヒグマも現れた。

「オス成獣の活動が人里周りから消える現象」について

これは、必ずしも2004年の捕獲劇でそのオスが捕獲されたからということではない。捕獲以外に考えられる人為的な理由の可能性は二つあり、

1.より有利な個体が利用していたより有利な空間に、主要活動場所を移動した可能性。

2.年長オス成獣ほど概して警戒心が強く、ヒトの捕獲意欲の変化を感知し里山から遠ざかった可能性。

特に「2」は重要な観点だ。

オス成獣が周囲の若グマ・メス熊の行動を制限している傾向が強いが、人里周りで無造作にヒグマ社会にストレスを加えると、まず警戒心が強く用心深いオス成獣が遠ざかることにつながり、制限が外れたその人里周りの空間に、にわかに若グマ・メス熊が侵入してきて活動が増える可能性が高い。

教育済みのオス成獣を人里周りを主要活動空間になるよう、ストレスがけを細かく加減してベアドッグを活動させてきているが、上のようなオス特性があるため、捕獲リバウンドから20年近く経った今なお、十分な結果を出せていない。オス成獣を意図的に人里周りに定着させるのは、メスに比べるとはるかに難しい。

また、対策エリアにおいて捕獲リバウンド開始後、少なくとも4カ所で個体重複のない4系列の若グマ増加が感知されたが、必ずしも4頭のオス成獣が欠落したことを意味しない。例えば、荒川の沢の事例で「第0段階」での前掌幅17㎝オスが、数キロ南の「マウレ山荘裏」と呼んでいる空間を含め5~9月の主要活動場所として利用していた可能性があり、その空間の最も有利な複数の空間に奥山方面から若い個体が別グループとして侵入・定着した可能性がある。

若グマ・メス熊同士の他個体忌避は弱いため、有利な空間であれば比較的狭い場所に密集して活動することが起きる。

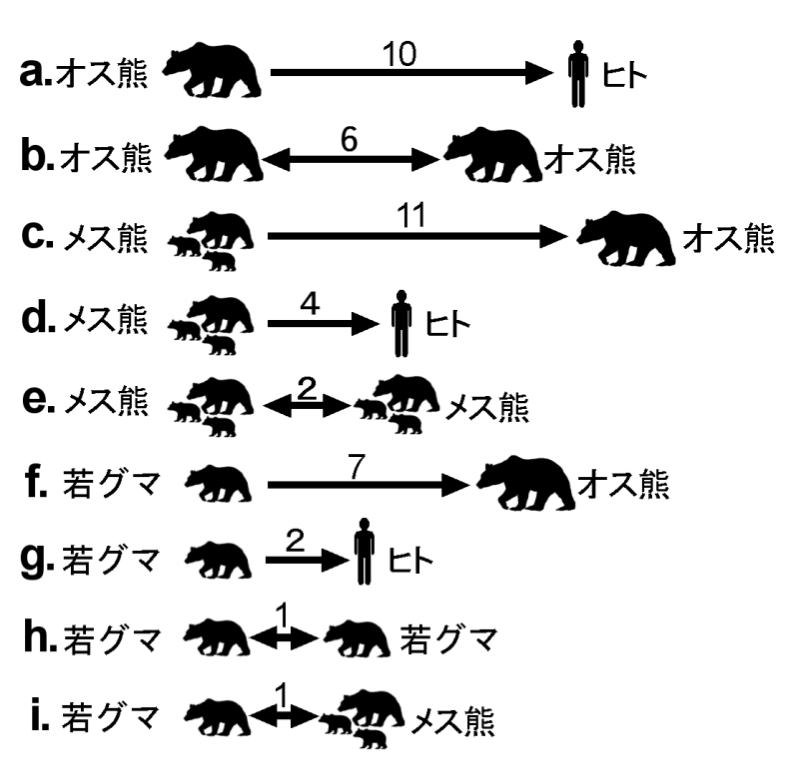

私はヒグマの社会が「忌避力学」によって成り立っていると考えているが、左図の概念図ようなそれぞれのヒグマが警戒・忌避する対象と程度がある。 私はヒグマの社会が「忌避力学」によって成り立っていると考えているが、左図の概念図ようなそれぞれのヒグマが警戒・忌避する対象と程度がある。

互いに警戒・忌避が小さな関係では、空間を共有して接近して暮らすことができる。

この力学の特徴は、ヒグマの力学にヒトを混入し、統合的に「ヒトとヒグマの忌避力学」を構築しているところだが、特にメス熊・若グマのヒトへの警戒・忌避が低下した現代において、それらのヒグマがオス熊をどう警戒・忌避しているかということと、あくまで相対的に力学が働く。

さて、2007年以降、人身被害リスクの点で「いこいの森」裏とマウレ山荘裏の両斜面の状況が非常に悪く、対策を集中させる必要が生じたが、ここからは、張り付いて対策に集中したその二つの空間を中心にした定性的な説明になる。

第4段階(捕獲リバウンド後期・数的な飽和状態へ 2010年~)

2010年までに、荒川の沢同様の変化を示している空間を3カ所感知したが、その中でも「いこいの森裏」と呼んでいる空間の変化は、キャンプ場周辺での人身事故に直結する恐れがあったため、荒川の沢からいこいの森裏に観察のメインを移動した。

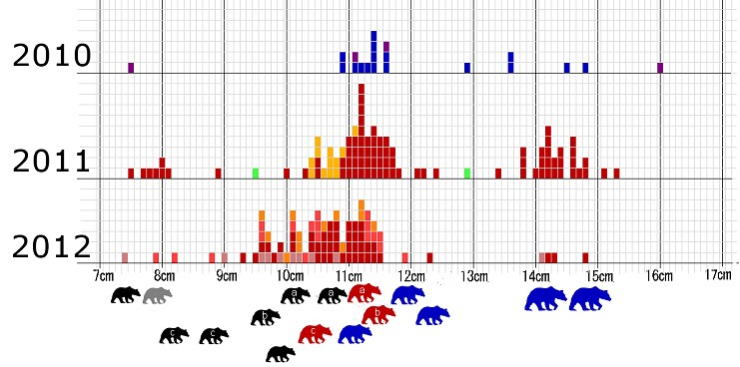

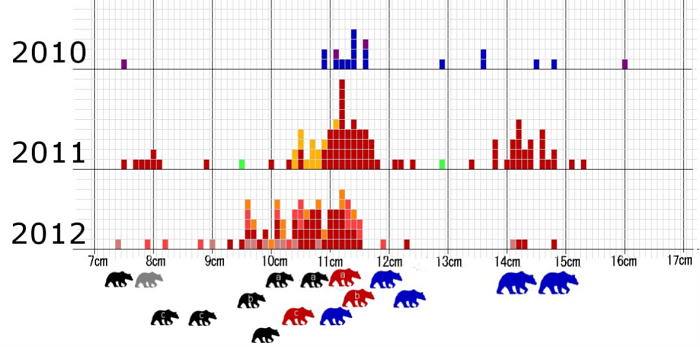

調査区域はいこいの森キャンプ場から南に500mまでの区域とし、そこに現れるヒグマの頭数・年齢・性別・子連れの有無・性質などを、ライムトラップとカメラトラップを併用しつつ、必要な場合には現認調査も交えておこなった。

※ライムトラップ=アスファルト上の石灰撒き→前掌幅がかなり正確に出る。

カメラトラップ=トレイルカメラの設置。ライムトラップと照合できる。

現認調査=待ち構えたり、偶然の遭遇を装い、ヒグマのヒトに対する反応・態度を見る調査。

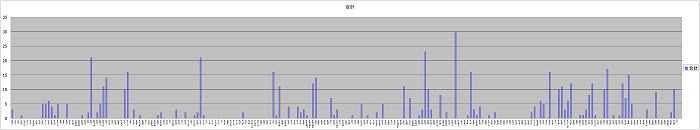

下図は、いこいの森から南に伸びる町道500m区間で調査した前掌幅データを棒グラフにして視覚化し、トレイルカメラデータや現認調査を合わせて、2012年の出現個体の推定をおこなったものである。

赤い個体a・b・cは、メスでそれぞれ1~2頭の仔熊a・b・cを連れている。当歳子の仔熊の前掌幅変化は比較的大きく難しい面もあるが、迷子などの可能性も含め、「よくわからない仔熊」というのも生じた。

青い個体はオスと推定した個体だが、前掌幅11㎝~12㎝の3頭に関しては、前掌幅の成長曲線と現認調査の結果を踏まえつつ、状況証拠の積み重ねで性別判断をおこなった。

この2010~2012年において、仮に前掌幅12㎝の個体がメスであるとすると、早期親離れ戦略を用いオスの交尾を受け入れたことが考えられるが、2012年にはそうして6月前後に強制親離れを果たしたと思われる若個体が確認できなかった。交尾期に奥山方面から到来するオス成獣の数は相当数に及び、このエリアの交尾成功率が非常に高いことからも、前掌幅12㎝前後の青い個体は、オスである可能性が高い。

4カ所の捕獲リバウンド地点において、「いこいの森裏」ほど正確に前掌幅を計測できる場所はなかったが、傾向としては、ほかの3カ所についても、概ね同様の進み方をしていたと思われる。

・成獣・亜成獣の数としては、微増。

・子を連れるメスの数は、増加。

・前掌幅のボリュームゾーンは、小型化。これは低年齢化もしくはメスへの性比偏重を意味する。

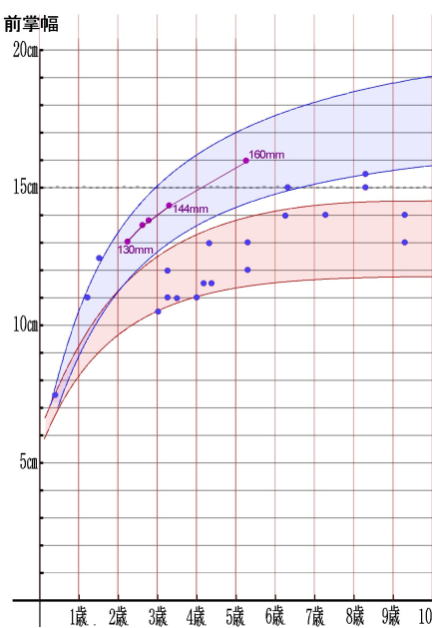

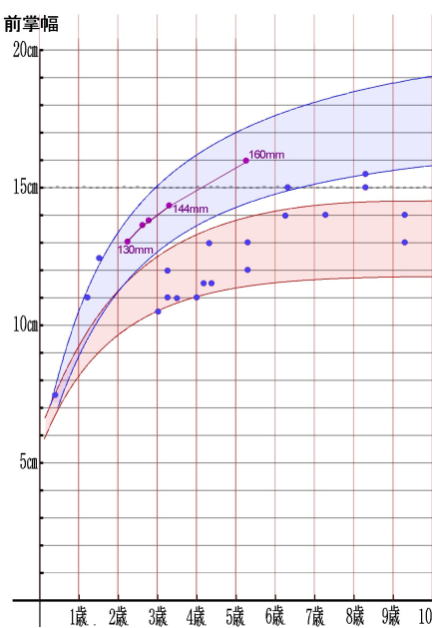

補足)前掌幅の変化と変化率

特に若グマ期の前掌幅と年齢の相関を求めたいが、確定的な定量化はできていない(左図)。オス・メスともにばらつきはあるものの一定の範囲内で相関が見られる。特に3歳までの個体に対しては、前掌幅を計測できても性別・年齢ともわからないが、別の要素で個体同定ができれば、前掌幅の(時間的)変化率から一定の推論は成り立つ。 特に若グマ期の前掌幅と年齢の相関を求めたいが、確定的な定量化はできていない(左図)。オス・メスともにばらつきはあるものの一定の範囲内で相関が見られる。特に3歳までの個体に対しては、前掌幅を計測できても性別・年齢ともわからないが、別の要素で個体同定ができれば、前掌幅の(時間的)変化率から一定の推論は成り立つ。

ただし、特にオスの場合、ヒトの顕著な成長期にあたる時期が4歳前後で訪れるとも観察される。骨格の成長は、長さ・太さ・形状・密度に分けて考えられるが、この時期に密度・太さに先んじて骨格の長さが急成長するため、体高が増し痩せている印象をもたらすことも少なくない。前掌幅の変化率は通常右肩下がりの曲線を描くが、この時期において、前掌幅の変化率がより減ずると考えられる。

初産年齢の低下説

この前掌幅分布のグラフはサンプリング数が乏しく精度の低いものだが、仮にこのグラフを当てはめると、上図のヒグマCの親子の意味が浮き出る。前掌幅が10㎝台前半のこのメスCは、この年の初産個体と考えられるが、3歳以下で出産したと読み取ることができ、1~2歳で交尾・着床を成功させたことになる。つまり、捕獲リバウンドによって若グマが数㎞レベルの範囲で局所的に増えたエリアでは、初産年齢の低下が起きる可能性が示唆される。それが環境による生態学的な変異なのか、行動学的なチャンスの増加によるものなのかはわからない。が、逆説的に、捕獲リバウンドが起きるような成獣の突発的な減少で、局所的な若グマの高密度エリアが形成され、そこで繁殖率を高めるという種としての生存戦略がヒグマにあってもまったく不思議ではない。

類推例として、着床遅延はヒグマと比べると無視できる期間にせよ、不自然な状態でヒトに飼われているオオカミの亜種・イヌの場合、野生のオオカミに比べると初産年齢は低く、また、若犬同士を一緒に飼うことによってさらに一年初産が早まるという報告もある。オオカミの性成熟は一般的に最速で2年とされ、ゆえにメスアルファ等の出産可能個体の平均的な初産年齢は3歳(誕生から3年後)ということになる。しかし、複数で飼われているオオカミ率が99%を超える狼犬で1歳出産(0歳10ヵ月の交尾・着床)の例がある。

つまり、高知能なほ乳類における性成熟は単に生態学的な成熟ではなく、少なくともその発現に関して、環境的・心理的要素が絡んで早まったり遅れたりする性質のものであるという仮説は成り立つ。

このCanis lupus(オオカミ)の事例・性質をそのままヒグマに当てはめるのは早計である。しかし、両者が高知能で環境によって影響を受けやすく、心理的ないろいろが身体の状態を誘導する性質を持っている、いわば「心の動物」であることから、捕獲リバウンドによって若グマの高密度エリアが形成された場合、性成熟の発現シフト、つまり初産年齢の低下が起きる可能性は否定できない。

もし仮に、捕獲リバウンドから始まる、低年齢化と密度増加・メスへの性比偏重・ヒグマの生産エリア化が起きた丸瀬布において「初産年齢の低下」が同時に起きているとすれば、このエリアの繁殖率はもちろん高まり、より若年メスによる子育てがおこなわれることになるため、無警戒な若グマがさらに生じやすいと帰結できる。 |

注目すべきは、子熊を連れたメス個体の数と仔熊の数だろう。2012年の「いこいの森裏」では、最低3頭のメスが、最低5頭の仔熊を連れ歩き、この「いこいの森裏」エリアのヒグマの増加に寄与した。

そのことから、「いこいの森裏」における、短期的なヒグマの生息数増加が予測されたが、その結末の推理が難しかった。つまり、2010~2012年の状態で延々ヒグマの数が増えていくことは考えられず、何らかのメカニズムが働いて頭打ちが来るのだろうが、その飽和状態がどの程度の数なのか? あるいは、どのようなメカニズムで飽和で止まるのか? 飽和でヒトとの間に生じてくる問題はどのようなものか? そのあたりは、よくわからなかった。

実際、「このまま増えたらどうなっちゃうんだろう? 手に負えなくなるのでは?」と不安がよぎることはたびたびあったが、とにもかくにも工夫をして捕獲圧を最小限に留め、生息数飽和への変化をできるだけつぶさに観察することとした。

ただ、一つ、人為的にヒグマ社会に手を加えたことがある。それが「ヒグマの性質の制御」つまり「教育」だ。

2012年のメス三頭にしても、どれも若くヒトに対する警戒心を十分持っていたとは言えず、1頭に関しては捕獲判断に傾いたりもしたが、そのメスらに対しても機を見て一定のストレスを与え、ヒトを警戒する方向に意識を向けた。2009年に揃えたベアドッグが、ちょうどいい塩梅で仕上がっていたため、タイミングとしては良かった。

上写真二枚は、いこいの森キャンプ場から200m程度の地点だが、2012年のお盆周辺、観光客や釣り人に入れ変わるようにひと組の親子グマがトレイルカメラの前を横切った。メスの無警戒それなりに化は進んでいると推察できたが、不思議なことに、何故かこのメスはヒトの接近を感知すると巧妙に隠れる行動パタンを獲得していて、私以外の誰にもチラリとも目撃されることがなかった。そのことで最終的に、教育して生かす選択をギリギリできた。

第5段階(数的な飽和)

4つのリバウンドエリアで、ヒグマの数が飽和近辺に到ったのは、2015~2018年あたりだと思う。4エリアのうち、荒川の沢と51点沢ではその飽和密度は低く、いこいの森裏とマウレ山荘裏斜面では高い印象を受けたが、それは「オスの活動のしやすさ」に関係していると思われた。親子連れのメスは相変わらず存在したので、ヒグマを増やす要素としての繁殖は変わらずにあった。とすると、ヒグマの数を減らす要素が働いたことになるが、それは自然死・交通事故死・駆除によるものではなく、分散行動にカギがあると仮説を持った。

分散とは、高い水が低いところに流れるように、高密度な場所から低密度な場所にヒグマが移動する傾向が強く、一種の平均化のメカニズムだ。もともとオスのほうが分散をおこないやすく、メスはどちらかというと分散せず生まれ育った土地に定着する印象だったが、メスにおいても、メスの数が一定レベルを超えると分散傾向が強まり、概ね5~10㎞程度の小規模なものであることが多いようだが、分散をおこなう。

つまり、これまでメスの分散傾向が小さいと印象を持っていたのは、逆にそのエリアのヒグマの生息数が環境収容力に対してまだまだ少なかったからではなかろうか。

どのようなメスが分散をおこなうかについては、私の観察では「若年個体から」となるが、研究者からは別の意見もあるため、その点は不明瞭だ。

とにもかくにも、メスの分散傾向の変化によって、その空間でヒグマの数が増えないように調整するメカニズムがヒグマにはあって、それが働いてヒグマの活動数の飽和状態ができあがると考えられる。

第6段階(数の減少と安定・社会の成熟2018年頃~ )

丸瀬布の対策エリアにおいては、特に2010年あたりから「仮想飽和」に向けて、幾つかの対策を取り入れた。一つは教育手法によって、このエリアに現れるすべてのヒグマが好ましくヒトを警戒・忌避するように仕向けたこと。もう一つは、特別攻撃性の強い個体をこのエリアから排除する方策をとったこと。実際、追放的な処分にした攻撃性の高い個体は20年間に一頭しかいなかったが、教育達成個体は40頭以上に上り、特に教育済みのメスによって非常に安定したヒグマ社会がもたらされたと思う。4つのリバウンドエリアに最低一頭ずつ配置される形になった教育済みのメスは、私が追加の教育をおこなう必要のない若グマを輩出してくれるので「アシスタントメス」と呼んでいるがその効果はとても大きい、

この対策エリアの数的な飽和後、オスメスともに性質の好ましい亜成獣が対策エリア外の空間に分散をおこなっていることになるが、それはとりもなおさず、この対策エリアにおける教育効果が周囲の山に広く拡散していることを意味する。オスの分散範囲は把握できておらずよくわからないが、教育効果が分散先の空間で生きることになる。メスの分散範囲のほとんどは対策エリアの中央部から5~10㎞程度の範囲のようだが、そこで教育済みのメスが出産・子育てをおこなうことによって、その空間での無警戒型若グマの発生率を下げていることにもなる。

さらにもう一つ、重要なプラス効果がある。

捕獲リバウンドの第2段階以降、人里直近に若グマのるつぼ状態ができあがったため、若いメスもその空間で局所的に数を増やした。その結果、交尾期に奥山方面から人里直近まで降りてくるオス成獣も数を増やし、興奮気味のオス成獣が6~7月に確認されるとともに、交尾目的で到来した大型オスによるヒトへのbluff

chargeなども希に起きるようになった。

そのような混沌とした交尾期の状態で、子連れのメスや若グマらの暮らしは攪乱され、右往左往するようにオス成獣から逃げ回ったり、場合によっては観光施設に侵入して身を隠したり、メスとしては「早期親離れ戦略」や「交尾エリアの生成」によって自己防衛も果たすようになったが、人里・観光施設直近にまで逃げてきたあげく、手込め状態で交尾に到るヒグマの例も散見されるようになった。

通常、そうしてオス成獣に押し出されるように人里方面でトラブルを起こす若グマ・子連れのメスの制御は、その行動の原動力となっているオス成獣の動きをベアドッグを用いてコントロールすることで無理なく達成できるが、オス成獣がそもそも人里直近まで強引に降りてこない状態が理想だ。

飽和のあと、若いメスが上述のエリアに活動を移動することで、その先にメスが比較的多い空間ができあがり、奥山方面からの交尾目的のオスに対して「防波堤」のような役目を果たすようになった。交尾とは言え、警戒心の強いオス成獣がわざわざヒトの活動域直近まで降りて交尾メスを探すより、ヒトに煩わされるれることなく、人知れず交尾に励んだほうが安心できるのだろう。

結果、交尾期の人里直近のヒグマ社会の攪乱は抑えられ、私自身、交尾期にオス熊の到来を注意深く監視しながら押し返す作業をほとんど必要としなくなった。

捕獲手法は、せいぜいリセットの意味合いしかないことが多いが、教育手法はあくまで累積型のヒグマ対策で、ここに示したように様々な形で好ましい効果が延々波及する。長い目で見れば、明らかに合理性に富む方法論で、効果も高い。

刹那的で過剰な捕獲に端を発した「捕獲リバウンド現象」のもと、様々な段階にベアドッグを駆使しして対応しながらようやくたどり着いた最終形の第6段階だが、ここに示した道筋は、幾つかの点で成功事例でありつつ、「ヒトとヒグマの共生」の一つの理想型ではないかと思われる。

荒川の沢データ―――捕獲リバウンド現象

2004~2008年の「いこいの森」周辺全域のヒグマの個体識別と活動数の把握ができていないが、調査活動に勤しんだ荒川の沢中~上流域・太平の事例に関しては一定レベルで定量的に述べることができる。

この観察では、多くのヒグマがフキを精力的に食べる6~7月の活動状況下で、2003年まで前掌幅17㎝のオス成獣が占有する形で食べていたフキ群生のうち、例年指標としている荒川の沢沿線との周囲斜面を含めた範囲内のフキ群生17ヵ所について調べ、周辺の各種調査を補完データとした。 この観察では、多くのヒグマがフキを精力的に食べる6~7月の活動状況下で、2003年まで前掌幅17㎝のオス成獣が占有する形で食べていたフキ群生のうち、例年指標としている荒川の沢沿線との周囲斜面を含めた範囲内のフキ群生17ヵ所について調べ、周辺の各種調査を補完データとした。

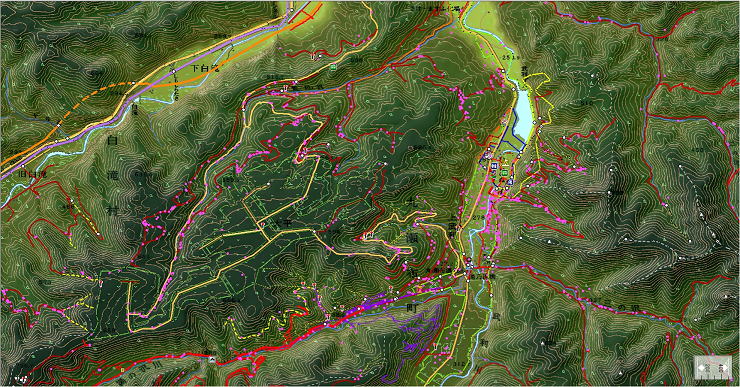

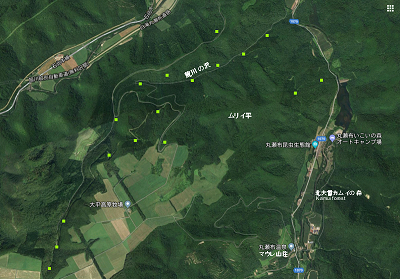

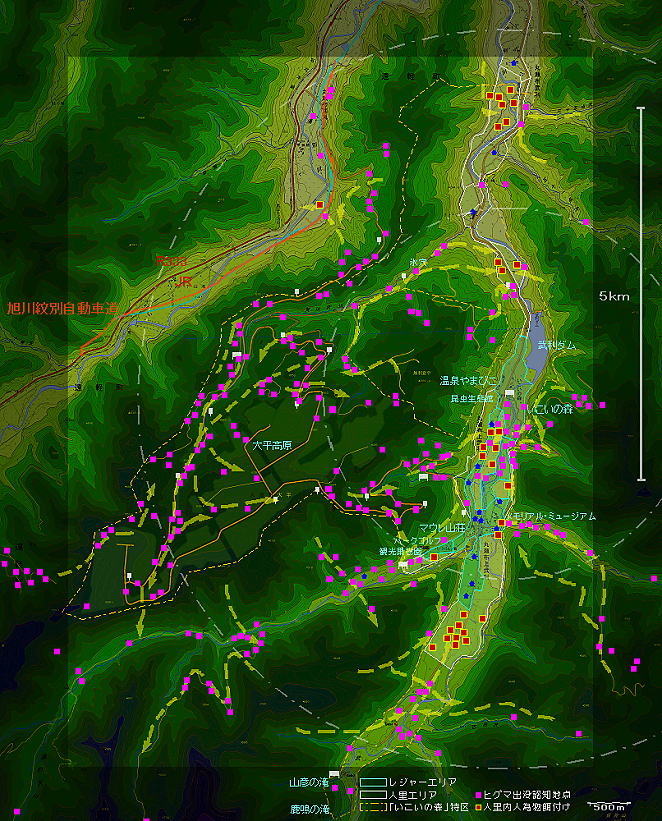

左図)荒川の沢とその周辺地図

緑の点が指標としたフキ群生地

(左地図をクリックで拡大表示)

(画像ⓒ2018Data SIO,NOAA,U.S. Navy,NGA,GEBCO,Landsat/Copemicus,地図データⓒ2018Google,Zenrin)

|

第1段階(安定期)―――2004年6月まで

荒川の沢は山上農地(多くは牧草地)が広がる太平高原に源流を持ち、直線的に武利川にそそぐ小河川である。荒川の沢の特殊性はフキ群生の質にある。雨によって農地に散布した肥料の一部が流れ込むためフキの生長が著しいと考えられる。そのため、ヒグマにとって嗜好性の高いフキの群生が随所に出来上がり、またヒトがフキの採取に訪れることも比較的多い。

この沢に沿ったフキの群生地は、少なくとも2004年6月までの数年間、一頭のオス成獣が占有する形で6~7月のフキ食の時期に利用していたが、のちに規定した「準テリトリー」(参照LINK:ヒグマ間に働く力学と準テリトリー)の一種であると考えられる。もちろん、このオス個体が年間を通してこのエリアに活動するわけではなく、8月以降、荒川の沢を降りた武利川河岸段丘の防除の施されないデントコーン畑を主たるエサ場としていたが、コーンの刈り取り後、大規模な移動をおこない活動が感知できなくなった。また、6~7月にも、にわかに活動がこのエリアで感知できなくなり、数日後再び戻ってくるという事があった。このことから、交尾期においてもメスを探して大規模な遠征・徘徊をおこなうオスとは別に、拠点エリアを定めて近隣のメスに対して交尾の活動をおこなうタイプの個体があることが示唆された。

このオス成獣の存在はハンターも私も山菜採りの人もフキ食痕・足跡・糞などの痕跡から認知できたが、荒川流域でこの個体を目撃できた人は私も含め一人もいなかった。クマは確かにいるが問題の起きない状態、つまり、8~9月の降農地を除けば、このオス成獣がヒトと折り合いをつけて安定して問題なく暮らす個体だったと評価できる(※)。

※原則的に、ヒグマの生息地およびその周辺にヒグマの好物となる食物を無造作に放置すれば、それを周辺のヒグマが食べに来るのは仕方ない。そのヒグマに過失や異常性があるとは言えず、過失割合でいえばヒト側の過失がはるかに大きいため、経緯も道理も考慮せず「ヒト側に少しでも被害を及ぼしたヒグマは駆除すべし」のような道内各地の鳥獣行政を容認する道庁の姿勢には賛成できないし、捕獲すべき問題グマとは私自身は認知していない。まず、問題が不可避に生ずるその食物の管理をしっかりおこなうことが肝要だ。

第2段階(空白期)

2005年6月、荒川の沢でフキを占有して暮らしていたオス成獣の痕跡が確認できなくなった。前2004年の秋に導入された箱罠によって捕獲されたと考えられるが、それに代わる個体の到来も確認できず、クマの痕跡が閑散とした年となった。

周辺5㎞以内に他個体の活動が幾つか確認されたが、何故それらの個体がすぐさまこの有利と思われる空間に侵入し活動場所として固定させなかったかについては推測の域を出ない。特にメス個体に関しては、心理的成熟が早く、子を産み育てることに特化した特性を獲得する傾向があり、いったん固定化させた採餌場所・活動パタン・行動圏を変えにくい性質があるようにも感じられる。

第3段階(攪乱期)

2006年5月、荒川の沢上流域で新たなクマを確認した。茶系でたてがみの特徴を持った「荒太郎」と名付けた個体である(06a1)。この個体を確認して2週間以内に立て続けに2頭の小さなクマを同エリアで確認できた(06a2・06a3)。当初の観察でa1はオス・3歳、a2をメス2歳、a3を性別不明2~4歳と推定したが、その後3年間の観察でa1とa2に関しては、a1の前掌幅が15㎝を越え、a2が仔熊を連れて歩くようになったことから、性別の推定が正しく、年齢に関しても概ね正しいと推論している。

2004年以前の安定期に比べ2006年を比較すると、まずこの荒川の沢エリアのヒグマの活動数の増加が見られ(3倍)、また、もともとのオス成獣の年齢が正確に推定できないが、顕著な若返りが起きたことが明白だった。通常、ヒグマの問題は数の増加でさほど高じない。性質・習性など学習要素によって問題化するが、荒川の沢に見られたような2~3歳へのにわかな「若返り・低年齢化」というのは十分問題となりうる。現にこの年の5~6月の2週間で、調査をおこなう私によって3頭の若グマが視認され、シカ駆除のハンター、山菜採りの人などによって何度か目撃された。

定性的には、5月に荒川の沢上流域で確認された若い個体が徐々に下流部(人里方向)へ活動域を移動したことから、これらのクマの供給源が人里周り直近ではなく、人里数㎞から外側の空間であると推測できる。

(↑)藪を伝ってベアスプレーの射程にまで接近した06a2とアリを食べに出ていたa1。どちらも、知床の新世代ベアーズと似た無警戒行動をとったが、ヒトに興味を持ち接近したり、興味津々で五感をフルに使ってこちらを探ろうとするなどの点で、ヒトに無関心で関わろうとしない知床タイプとは明らかな差異があり、異なる心理的なメカニズムでこれらの若グマが生じていると考えられたが、知床的な新世代化が起きる初期の段階で、a1・a2に見られる段階あるいは予兆があるのではないかと考える事はできる。その推論に基づき、a1・a2とも追い払い第一期生となった個体だ。

第4段階(リバウンド期)

捕獲から約2年半後の2007年6月、前年の3頭のうちa2が仔熊2頭を連れて歩くようになった。この時点でa1/a2/a3に仔熊2頭が加わって、活動数は2004年の5倍となり、低年齢化はさらに進んだことになる。この年、仔熊を連れたa2がメスであり、前掌幅15㎝を越えたa1がオスであることが確認できた。a3に関しては性別不明、年齢はa2同様3歳と推定した。

若返りの問題が露わになったのは特に仔熊を連れたa2によってである。a2は人里から数㎞沢を遡ったフキ群生地で仔熊とともに何度かフキ採りの人に目撃され、慌てた行政は即座にハンターを招集して駆除を依頼した。先述の通り荒川の沢では山菜採りでクマとの遭遇など長年起きていなかったことに加え、「子連れのメスは危険」という風説めいたイメージが行政その他にあっため、行政は異常事態的な捉え方をした。しかし、a2に対して前年より既に一定レベルでヒトへの忌避を刷り込んだ自覚が私にあったため、猶予をもらい私自身が再度この親子のチェックをおこなった。a2のチェックでは2度の遭遇で観察をおこなえたが、遭遇と同時に仔熊ともども一目散に斜面を駆け登って逃げたため「危険性が乏しい」との評価で駆除を取り下げてもらい、代わりにヒグマ生息地での活動注意点をまとめ、理に適った看板を数種制作して要所に立てた。この親子を射殺する合理的根拠は見出せない。山塊のフキの優先権はクマにあり、ヒトがそれを採りにいく場合、その周辺に活動するクマがよほど異常で危険でない限り、ヒトが十分注意して悶着を防ぐ努力が求められる。

a2単独ならば、いくら経験不足で無警戒な若グマとは言え、そう簡単には目撃もされにくい。しかし、母グマは当歳子の仔熊2頭を置き去りにして逃げにくいことから、単に仔熊をかばって目撃に至ったと考えられる。あるオス成獣の欠落から、その活動エリアの一部で局所的数の増加と若返りが派生させるヒトとの問題はこういうところにも現れる。 a2単独ならば、いくら経験不足で無警戒な若グマとは言え、そう簡単には目撃もされにくい。しかし、母グマは当歳子の仔熊2頭を置き去りにして逃げにくいことから、単に仔熊をかばって目撃に至ったと考えられる。あるオス成獣の欠落から、その活動エリアの一部で局所的数の増加と若返りが派生させるヒトとの問題はこういうところにも現れる。

人里から近い荒川の沢における2004~2007年の約4年間の推移では、あるオス成獣の欠落から2年後に3倍、3年後に5倍に数が増え、つまり、エリアを一定に限定すれば「1-1=5」など、局所的に見たヒグマの数が単純な算術の足し引きに従わないことがわかった。このことから、あるエリアでは、あるヒグマ一頭の捕獲によって「10-2=20」などという数式が成り立つ可能がある。そして、この数式の原理によってのみ、大量捕獲後の丸瀬布における若グマの急激な増加・若グマのるつぼ状態は説明できる。

断片的な調査データ・観察から、同時期に「いこいの森」を囲む5㎞以内の数カ所で、荒川の沢に見られた捕獲リバウンド現象がほぼ同じ推移で起きたと考えられる。注意深く観察した荒川の沢ほど定量的データはないが、2006年以降現れた現象面から推定するなら、少なくとも「いこいの森裏斜面、51点沢中流域、太平高原周り、マウレ山荘裏斜面、山彦の滝裏斜面(六の沢)」で荒川の沢同様の攪乱が大なり小なり起きたと考えられる。これらのエリアでは、それまで丸瀬布では見られなかった無警戒タイプの若グマが出現し、山菜採り・釣り・草刈りなど里山で活動する人のほか、人里内の観光果樹園で働く人によっても近距離で目撃され、目撃者は「暢気」「おっとりしている」「警戒しない」「逃げない」などの言葉でそのクマを表現した。「いこいの森」はそもそもヒグマの生息地の真っ只中につくられたアウトドアレジャー基地で、その周辺の山塊のヒグマの生息数は従来よりすこぶる健全だが、過去に例を見ないこれらのクマが「いこいの森」を中心としたあちこちのエリアににわかに現れたことから、逆説的に、2004年の大量捕獲に端を発し捕獲リバウンドが「いこいの森」を囲む各方面で同時多発的に起こったと推察できる。

(↑)2008年までのヒグマの認知ポイント(ピンク)と農業被害を与えた出没認知(赤)。ポイントは煩雑になるためかなり間引いてあるが、傾向はこの通りである。

リバウンドの第一次個体の供給源

2007年に確認された活動個体5頭のうち、このエリア内で産出されたと思われるa2の2頭の仔熊を除き、2006年の3頭の供給源は「いこいの森」からさほど遠くない西側5~10㎞のどこかと考えられたが、その位置や親個体の性質に関しては不詳。ただ、その移動は総じて人里(武利川河岸段丘)に沿った平行移動ではなく、山塊から人里に寄る方向の移動であったと推察できる。何故ならば、平行移動では同時に複数の場所で同様の増加が起きにくく、人里周りの里山で活動数・密度の極端な増加は起きにくいからである。

また、捕獲によるリバウンド現象が起きたと考えられた上述の荒川の沢・マウレ山荘斜面・太平高原周りに関して、奥山方面10㎞まで調査範囲を広げると、およそ半径5㎞内外のエリアにヒグマの活動が疎な空間が感知されたことから、その空間が主な第一次個体の供給源であると推測はしている。

逆に、その供給源となりヒグマの数が減少傾向を示したエリアでは、その後10年間、繁殖によるヒグマの数の増加が乏しく、2010~2012年、リバウンド時にいこいの森周辺5㎞以内に移動してきた3頭の1~2世代あとのオス亜成獣のうち一部が、供給源となったエリアを中心に活動するようになったと断片的には観察はできるが、いこいの森周辺から分散行動に移ったオス若グマの動向調査も不十分であり考察ができない。

したがって、「いこいの森」を中心とした半径5~7㎞より外の2004~2015年のヒグマの動向に関しては不確かである。

リバウンド後のヒグマ社会構造とヒグマの性質の推移

現在まで調査パトロールと各種情報を元に荒川の沢に限らず無警戒タイプの若グマの感知に努め、感知できた個体に対してはマークして追い払いをメインとした若グマの忌避教育をおこなってきたが、2009年以降、目撃・遭遇情報は毎年幾つもあるものの、2017年まで観光客等による写真が一枚も撮られていない。聞き取り調査では「走って薮に逃げた」「目の前を一瞬で横切った」「一目散に逃げるお尻しか見えなかった」などの情報が多数上がっており、すなわち、一定レベル以上にヒトの存在を警戒しているクマが「いこいの森」周辺に活動するようになっていると考えられる。

捕獲リバウンドによって無警戒タイプの若グマが各所に出始めた2006年から、そのタイプがほとんど見られなくなった2009年までの期間を、若グマ忌避教育の第一期と規定している。第一期には、ベアスプレー、轟音玉、ロケット花火、威嚇弾等によって追い払いをおこなったが、ベアドッグをまだ導入していない。

その後の2010~2014年を第2期としているが、ここでは逆にベアスプレーを除く威嚇資材を利用を廃止し、ほとんどすべての場面でベアドッグによる追い払いにシフトした。

教育第一期の2006~2008年に追い払い等をおこない意識と行動の改善をおこなった教育個体のうち捕獲を免れた個体は2010年には6~8歳、2015年には11~13歳に成長しており、特にこのエリアに残留して行動圏をつくるメス個体を中核に、母系伝承による初等教育が達成されていると考えられる。また、このエリアにおいて、若いメスの出産周期は幾つかの事例からおよそ2年と捉えることができ、教育第一期の個体から数えて3世代目の若グマが現在(2016年)単独で活動するようになったと考えられるが、第一期個体への教育効果に加え、その後継続的におこなってきた若グマの忌避教育の効果が累積され相乗効果となって、現在の若グマに影響を与えていると考えられる。「いこいの森」を中心としたその対策エリアにおいてヒグマによる人身事故およびその兆候はこれまで見られず、観光客・キャンパー等によって撮られる写真も皆無を維持していることから、継続的な若グマ教育活動によって「クマは活動するが危険性が乏しい」状態を一定レベルで達成できていると評価できる。

「いこいの森」周辺における捕獲リバウンド後の2010~2015年、「いこいの森」南方500m以内に毎年8月~10月に20~30頭のヒグマが降りて活動している。最も多い2010~2012年で25~30頭、2015年では20頭前後に落ち着いてきた。この安定化傾向は、大量捕獲があった2004年から約10年でこのエリアの成獣も増え、年齢構成・行動圏配置などが収束しながら少しずつバランスされたためと考えられる。

捕獲リバウンド現象の初期から無警戒タイプの若グマが生じやすいと観察できているが、それがどういうメカニズムなのかは、一定の推論はあるが十分な説明ができていない。

上図は、「いこいの森」から武利川右岸に沿った町道上、南500m以内の8~10月のヒグマのライムトラップ(石灰まき)による前掌幅データであるが、武利川東からの降里個体の活動頭数は現認によるチェック、カメラトラップ、ライムトラップのデータを総合して考察した。

最下段のクママークは2012年の考察で得られたこの空間のヒグマの活動数だが、青がオス、赤がメス、黒が性別不明を示し、a/b/cに関してはそれぞれ親子連れを示している。

補足)前掌幅の変化と変化率

特に若グマ期の前掌幅と年齢の相関を求めたいが、確定的な定量化はできていない(左図)。オス・メスともにばらつきはあるものの一定の範囲内で相関が見られる。特に3歳までの個体に対しては、前掌幅を計測できても性別・年齢ともわからないが、別の要素で個体同定ができれば、前掌幅の(時間的)変化率から一定の推論は成り立つ。 特に若グマ期の前掌幅と年齢の相関を求めたいが、確定的な定量化はできていない(左図)。オス・メスともにばらつきはあるものの一定の範囲内で相関が見られる。特に3歳までの個体に対しては、前掌幅を計測できても性別・年齢ともわからないが、別の要素で個体同定ができれば、前掌幅の(時間的)変化率から一定の推論は成り立つ。

ただし、特にオスの場合、ヒトの顕著な成長期にあたる時期が4歳前後で訪れるとも観察される。骨格の成長は、長さ・太さ・形状・密度に分けて考えられるが、この時期に密度・太さに先んじて骨格の長さが急成長するため、体高が増し痩せている印象をもたらすことも少なくない。前掌幅の変化率は通常右肩下がりの曲線を描くが、この時期において、前掌幅の変化率がより減ずると考えられる。

この前掌幅分布のグラフはサンプリング数が乏しく精度の低いものだが、仮にこのグラフを当てはめると、上図のヒグマCの親子の意味が浮き出る。前掌幅が10㎝台前半のこのメスCは、この年の初産個体と考えられるが、2~3歳で出産したと読み取ることができ、1~2歳で交尾・着床を成功させたことになる。つまり、捕獲リバウンドによって若グマが数㎞レベルの範囲で局所的に増えたエリアでは、初産年齢の低下が起きる可能性が示唆される。それが環境による生態学的な変異なのか、行動学的なチャンスの増加によるものなのかはわからない。が、逆説的に、捕獲リバウンドが起きるような成獣の突発的な減少で、局所的な若グマの高密度エリアが形成され、そこで繁殖率を高めるという種としての生存戦略がヒグマにあってもまったく不思議ではない。

類推例として、着床遅延はヒグマと比べると無視できる期間にせよ、不自然な状態でヒトに飼われているオオカミの亜種・イヌの場合、野生のオオカミに比べると初産年齢は低く、また、若犬同士を一緒に飼うことによってさらに一年初産が早まるという報告もある。オオカミの性成熟は一般的に最速で2年とされ、ゆえにメスアルファ等の出産可能個体の平均的な初産年齢は3歳(誕生から3年後)ということになる。しかし、複数で飼われているオオカミ率が99%を超える狼犬で1歳出産(0歳10ヵ月の交尾・着床)の例がある。

つまり、高知能なほ乳類における性成熟は単に生態学的な成熟ではなく、少なくともその発現に関して、環境的・心理的要素が絡んで早まったり遅れたりする性質のものであるという仮説は成り立つ。

このCanis lupus(オオカミ)の事例・性質をそのままヒグマに当てはめるのは早計である。しかし、両者が高知能で環境によって影響を受けやすく、心理的ないろいろが身体の状態を誘導する性質を持っている、いわば「心の動物」であることから、捕獲リバウンドによって若グマの高密度エリアが形成された場合、性成熟の発現シフト、つまり初産年齢の低下が起きる可能性は否定できない。

もし仮に、捕獲リバウンドから始まる、低年齢化と密度増加・メスへの性比偏重・ヒグマの生産エリア化が起きた丸瀬布において「初全年齢の低下」が同時に起きているとすれば、このエリアの繁殖率はもちろん高まり、より若年メスによる子育てがおこなわれることになるため、無警戒な若グマがさらに生じやすいと帰結できる。

あるエリアのヒグマの年齢構成・性比・行動パタン・生息密度・生息数などヒグマの社会構造は、そのエリアの植生・地形・シカの生息数・気象条件などに加えヒトの活動・ヒグマ対応のあり方によって変化するので一概には言えないが、北大雪山塊・丸瀬布における捕獲リバウンド後4~10年後の定性的なヒグマ活動状況は概ね図4の通りである。

a)奥山・稜線

奥山の稜線筋に数は少ないもののオス成獣が拠点を持ち、特に大型オス成獣は季節によって山塊内を大規模に移動するが、初冬の痕跡調査より冬眠穴は稜線筋の本拠に持つと考えられる。うち一部個体は8月中旬~10月の人里内デントコーン農地にまで降り農作物被害を及ぼすが、箱罠による過去の学習効果でトラップシャイに陥っているためこの時期に農地周辺で捕獲されることは2008年以降希である。

大型オス成獣が刈り取りの遅れた10月のデントコーン農地脇の箱罠によって捕獲されるのは、「秋の大縦走」と呼んでいる大型個体が木の実を大規模に移動しながら食べ歩く時期(およそ10月)に、デントコーンに依存する習慣がないにも関わらず、この時期まで刈り取りがおこなわれず残されたデントコーン農地の箱罠によって捕獲されるものと推測できる。2004年の箱罠導入年の観察により、はじめて箱罠を見たヒグマが捕獲される率は、概ね50%程度と考えられ、警戒心が強いはずの大型オス個体さえ捕獲されるケースがある。

奥山・中腹において、メス個体が一定レベルで存在するため、若グマの産出もいくらかはある。ただし、大量捕獲から13年経った2017年現在、奥山のメスは総じて大型で高年齢と踏査の結果からは推測できている。

b)河川・人里周り

かつては秋になると累々とサーモン(シロザケ)が遡上するエリアだったため多くのヒグマが活動する場所であったことが推察できるが、現在では経済資源として重要なサーモンは下流部で遡上を阻止され、また大農法を基調とした農地が河岸段丘全体に広がりヒトの恒常的活動域となっているため、ヒグマの活動は疎外されがちである。しかしながら、ヒトが人里を自らの占有空間としてヒグマに対して誇示する方法は普及しておらず皆無であることに加え、バイオエタノールの世界的高騰が起因したデントコーンの自家栽培増とそのデントコーンに対する防除(電気柵)の普及の遅れ、そしてここで述べてきた捕獲リバウンド現象によって、人里周りのヒグマの生息数は多く、年齢構成は総じて低年齢化している。

また、2009~2013年の「いこいの森」から半径5㎞以内のエリアのヒグマの性比に関してはメスの比が高いと観察できる。これは、増えた若グマのうち、心理的な成長が進み4歳前後となったオス若グマの一部が、自立心・自信・警戒心そして優位性等を得つつ広く分散行動に移るからと考えられるが、この動向には次の段階があり、延々メスの性比が高い状態が続くとは考えていない。

捕獲リバウンドが起き若グマが増加したエリアにおけるヒグマの繁殖率はシカと同等で、繁殖可能なメス一頭に対して概ね1頭/年であり、上述の「初産年齢の低下説」が加わると、2005年以降の丸瀬布の状況においては、ヒグマの繁殖力がフルに生かされ繁殖率は「非常に高い」ということができる。

上記の前掌幅分布グラフの2012年詳細では、この年にいこいの森直近南500m・東側で活動していた15頭ほどのヒグマのうち、3頭のメスが計5頭の仔熊を連れて歩いているが、例年、当歳子連れのメス個体が1~5頭現れ、捕獲リバウンド後のこのエリアにおける当歳子連れのメスおよび仔熊の数は、min1組2頭・max5組8頭の間で推移した。

あるエリアのヒグマの活動数というのは、1.繁殖による生産数、2.他エリアからの移動、3.他エリアへの移動、4.捕獲数=捕殺・射殺数、5.自然死(寿命や争い・病気・事故等による死)、6.交通事故死のバランスで決まるが、これらは必ずしも独立した変数ではないため、活動総数の論理的考察は簡単ではない。

ヒグマの潤沢なる生産エリア(繁殖エリア)が人里を取り囲むように隣接して存在し、なおかつその母グマが比較的若い個体であることが多いため、そのメスが産出する若グマはさらに無警戒タイプになることが多く、「いこいの森」並びにその周辺エリアの安全性確保のために、今後なお教育の継続は必要不可欠と思われる。

c)中腹斜面

丸瀬布が林業立地の地域であったため過去における伐採事業の影響が色濃く現れる。結果、必ずしも中腹斜面のヒグマにとっての生息環境は好適とは言えないが、ヒグマの利用できる植生が回復してきているエリアも増え、数は多くないものの繁殖も一定レベルでおこなわれているようだ。人里周りで誕生したオス個体が亜成獣の末期(4歳前後)に分散をおこなう主要エリアとなってもいると推察できる。捕獲リバウンド直後、いったん生息数を減らしたこのエリアのヒグマの活動は、その後10年間微増傾向にあり、人里周り(直近5㎞以内)に比べ、速いスピードで2003年以前の状態に回復しているようだ。

ヒグマの動向予測とめざす方向

まず、無分別な捕獲によってヒグマ不在の空間を空けてしまったことによって起きた現象が捕獲リバウンド現象だとすれば、また無闇なヒグマの捕獲を続けても堂々巡りで問題が解消する事はない。

私自身、上述の荒川の沢に関して、周辺のヒグマの生息状況を加味して捕獲のシミュレーションをおこなったが、もし仮に捕獲一本槍を続けた場合、荒川の沢エリアのヒグマの生息数は高止まりし、人里側でクマ用の電気柵が普及しない限り農業被害も高いレベルで続くと推測できた。

逆に、ここのクマをできるだけ生かしていく方策をとった場合、無警戒化さえ食い止めることができれば、観光エリアの安全性を一定レベル以上に維持したまま、2003年以前の状態に近く戻すことができると踏んだ。その状態に安定するまでには、すでに殺してしまった前掌幅17㎝同様、ヒトの活動する間近で上手にヒトを避けて問題を起こさないように暮らすことのできるオス成獣が不可欠だが、それが出てくるまでにかかる期間は不確定だ。ただ、いったんそういうオスが拠点としてここに構えてしまったら、そのオスが生きている20~30年の期間、このエリアのヒグマ社会は安定的に推移し、観光客等へのリスクも最小限にできる。必要なことは、ヒトとの折り合いをつけられるよう教えることと、それを学んだ個体を殺さないことだ。つまり、生かすために教え、リスクを極小にするために生かす。その方法しかない。

補足)ヒグマの有害捕獲数(許可捕獲)

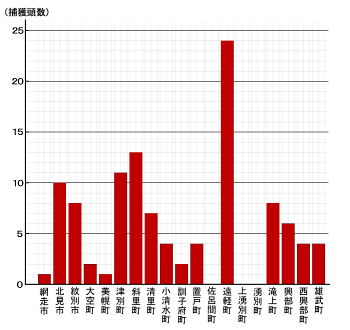

この年、ヒグマの捕獲数が10頭を越えた市町村は、道南方面4件(八雲・厚沢部・乙部・せたな)、上川5件(芦別・士別・富良野・南富良野・占冠)、オホーツク4件(北見・斜里・遠軽・滝上)、日高2件(新冠・様似)、十勝5件(帯広・芽室・広尾・足寄・浦幌)で、道内273市町村のうち7.3%にあたる20市町村。うち20頭以上の捕獲があった市町村は全体の1.4%にあたる4市町村だが、八雲町21頭・芦別市21頭・斜里町23頭・遠軽町30頭と、やはり遠軽町が突飛なヒグマ捕獲数を記録している。 この年、ヒグマの捕獲数が10頭を越えた市町村は、道南方面4件(八雲・厚沢部・乙部・せたな)、上川5件(芦別・士別・富良野・南富良野・占冠)、オホーツク4件(北見・斜里・遠軽・滝上)、日高2件(新冠・様似)、十勝5件(帯広・芽室・広尾・足寄・浦幌)で、道内273市町村のうち7.3%にあたる20市町村。うち20頭以上の捕獲があった市町村は全体の1.4%にあたる4市町村だが、八雲町21頭・芦別市21頭・斜里町23頭・遠軽町30頭と、やはり遠軽町が突飛なヒグマ捕獲数を記録している。

世界遺産知床半島を含み北海道でも最もヒグマとヒトの軋轢度合いが大きなオホーツク振興局管内だが、その中でも遠軽町は今世紀に入って圧倒的なヒグマ捕獲数を維持しており、その捕獲数はさらに増加傾向にある。この捕獲数動向は遠軽町のヒグマ生息数が多いからではなく、対策の不合理性が原因であると考えられる。(左図・2007)

|

12+240+(18+780+18)+12=1080 780=28+724+28

|

|