�@�k�C���ł́A�_�n�Ƀq�O�}�̔�Q�����������Ƃ��A�u��㩁v�ɂ���Ă��̃N�}�̕ߊl���߂�����邱�Ƃ������B�e����g�� ���ӂɃq�O�}��ǂ��Ďd���߂邱�Ƃɔ�ׂ�Z�p�I�ȍ�����Ȃ��J�͂����������̕��@�́A���݂ł̓q�O�}�o�v��̏퓅��i�Ƃ���A�k�C���e�n�ŗp�����Ă���B���̉e�ɂ́A�쏜������S���F��n���^�[�̍���E���E�����Ƃ����A�ߎE�쏜�\�͂̒ቺ����������Ă���悤���B

�@��㩂́A��ԏo�v�^�̃q�O�}��ߊl�ł��郁���b�g���傫�����A����ŁA��㩈ˑ��̈��e���E���X�N���������^����B

�P�D�l���ւ̃q�O�}�U���Ɓu�l�߃O�}�v

�@��㩂ɂ̓V�J���E�n�`�~�c�E�T�P�ȂǗU���͂̍����G�T���d���܂�邪�A�܂����ɁA���̃G�T�����Ȃ�L�͈͂̎R�����Q�ɊW�̂Ȃ��q�O�}�������Ă��܂��Ƃ����_�B�Ⴆ�A�������V�J���ɂ���ėU�������q�O�}�̋����́A5�`6�q������ɓ����K�v������B���������A���U�����Ől�����Ƀq�O�}�������A�ꍇ�ɂ���Ă͋��t�����邱�Ǝ��́A�l���̃��X�N�}�l�W�����g�Ƃ͑���������������낤�B

�@��㩂͢�ǂ������v��d�C��v�Ƃ��������@�Ƒ��������@�ł�����B����Ńq�O�}��l������ǂ��o���A�~��Ă��Ȃ��悤�ɂ��낢��H�v���Ă���ɂ�������炸�A�����Ńq�O�}�̑�D���ŋ��͂ɗU�����l���ɓ����Ă��邱�ƂɂȂ�B�܂��A����ɂ���Ă��������d�C����w�K���߂Â��Ȃ��Ȃ����́A���邢�̓q�g�ɐڋ߂��Ȃ��Ȃ����̂��A�킴�킴�Ăъ����ʂɎE���Ă��܂����Ƃɂ��Ȃ肩�˂Ȃ��B�����Ă���ɁA��㩂̓q�O�}�ɑ��Ẵq�g�Ɛl���ւ̊������قƂ�NJw�K�����邱�Ƃ��ł����A�ꍇ�ɂ���Ắu㩂������ӂ���Α��v�v�ƁA�r�߂Ă�����N�}���o�Ă���B

�@���锠㩂ׂ����ʁA�ꓪ�̏����ȃq�O�}��㩂ɂ�����܂łɁA�i�������͎O���j�̕ʂ̃q�O�}������㩂̏ꏊ�ɂ���ė��Ĕ�㩎��ӂ�����������

�ƁA���̂܂܃G�T�Ɏ�������������������Ⴊ���邪�A�ߊl���ꂽ�����ȃN�}�́A���Ƃ��Ƃ��̔_�n��Q�Ɋ֘A�̂Ȃ��A������u�l�߃O�}�v�ł��������Ƃ��O�������疾�炩�������B���̎�̊ώ@�́A�ꕔ�̔M�S�ȃn���^�[�ɂ���Ă������Ȃ��Ă��邪�A�f�W�^���Z���T�[�J�������g���A��r�I���S�ɂ����Ȃ����Ƃ��ł���B

�@�[�I�Ɍ����A�q�O�}�̕ߊl�����ɂ����ďd�v�ȈӖ��͂Ȃ��B�{���Ɋl��ׂ��N�}���m���Ɏ�菜���Ă��邩�ǂ�������肾�B�k�C���ł��肪���ȁA�N�}�̓|�c�|�c�l��Ă��邪��Q������Ɍ���Ȃ��Ƃ����P�[�X�́A�̎��ʂ��Ȃ�������ɂ����ߊl������`�ɂ���ċN���Ă���ʂ��傫���B�q�O�}�̕ߊl���Ɣ�Q�̉����x�E�l���̈��S�x�́A�ǂ�����܂�������Ⴕ�Ȃ��B�ނ��딽���̊W�ɂ���B

�@�ߗׂ̎R���L���ȃq�O�}�̐����n�ł���ꍇ�A���N��㩂Ɉˑ������_�n���ӂł́A��㩂ɂ���Ĉ�����ꂽ�A����܂Ől���ɖ��W���������ɎႢ�N�}��

�_�앨��S�~��H�ׂ邫�������Ƃ��Ȃ��Ă��܂����߁A���L�́utrap-shy�v���Ȃ菬�Ȃ蔺���Ȃ���A���N�̂����ɏ��X�ɍ~���q�O�}�̐��������A�ꍇ�ɂ���Ă͐����̃q�O�}�������Ɉꖇ�̔_�n�ɍ~���悤�ɂȂ����肷��B����͢�n�l���m�v����u���Ă����ꍇ�Ǝ��Ă���B��x�_�앨��H�ׂ��������q�O�}�͂�

�̃G�T�ɏ�K�����������Ƃ������̂ŁA��背�x���ŕߊl�����ێ�����A�G���A�S�̂̔_�n��Q�����傷��\��������B

�@�q�O�}�ߊl�̕]���́A�����I�ɕߊl�q�O�}�ꓪ�łǂꂭ�炢��Q�����������Ƃ����ړx����ʂɂ͂��邪�A���ۂ́A�ꓪ�l�������ƂŌ����Q�ƁA���̕ߊl�ɂ���Đ����鏔�X�̔�Q�E�댯���̓V���ɂȂ�B�Ƃ���A��̂悤�Ȕ�㩕ߊl�͈ӊO�ƃf�B�����b�g���傫���̂����m��Ȃ��B

�@�q�O�}�̕ߊl�Ɋւ��Ă͢�K�v�\���Ɋl��v�Ƃ����̂����z���B�s�K�v�Ƀq�O�}�ߊl���邱�Ƃ́A�ߊl���K�v�Ȍ̂�ߊl�ł��Ȃ��̂Ɠ��l�ɁA����h�������邱�Ƃ������B

�Q�Dtrap-shy�i�g���b�v�V���C�j�̖���

�@�����ЂƂ̗v�����utrap-shy�v�ɂ���Btrap-shy�Ƃ́A�쐶������㩂ւ̌x���S���o���A�e�Ղ�㩂ɂ�����Ȃ��Ȃ鐫���̂��Ƃ����A���m�\�ł��Ƃ��ƌx���S�����悤�ɂł��Ă���q�O�}�́Atrap-shy�ɂȂ�₷���B�k�o���s�q�ȃq�O�}�́A㩂Ɏd���܂ꂽ�U���a�̂ɂ����Ŕ�㩂̒u�����ꏊ�܂œ�����邪�A㩂̑O�Ōx�����A���ӂ�p�j������A���炭���t�����肵�Ȃ���A���ǁA㩂ɓ��炸�������邱�Ƃ�����B�d���ރG�T��㩂̂������ɂ���T��

�������A�܂����m�Ȑ����͕s�������A���߂Ĕ�㩂ɏo�������q�O�}�̔����قǂ�㩂ɂ�����̂ł͂Ȃ����낤���B1�^3�`�P�^4�Ƃ����������ʂ����邪�A

����͔�㩓������琔�N��̃f�[�^�Ȃ̂ŁA�f�[�^���̃q�O�}�����߂Ĕ�㩂ɏo���������ǂ������킩��Ȃ��B�ې��z�ɂ����锠㩓����N�̍~���q�O�}�̐���l�ƕߊl�q�O�}�̎������A���ɂ��̗������Ƃ���ƁA

�c��̔�����㩂��x������������\��������B

�@��㩂̒��Ɏd���܂��G�T(�U���a�j�́A�V�J���[�E�n�`�~�c�E�T�P�ȂǁA��{�I�Ƀq�O�}�̑�D�����B�� �̑�D���̂ɂ����Ŕ�㩂܂œ����ꂽ�q�O�}���A������������ė�������ɂ́A��قǂ̓��@���Ȃ��Ɠ���̂ł͂Ȃ����B���̓��@�Ƃ��āAtrap-shy�����シ��B�q�O�}�̏�K���E�����ɂ͐G�ꂽ

���A�q�O�}�ɂ͈�x�o�������Ƃ𗥋V�Ȃ܂łɌJ��Ԃ��K��������B���̏K����㩂ւ̌x���Ɍ����Ƃ���A�������ꂽtrap-shy�̐������A���Ȃ�p��

�I�ɍ�p����\��������B���炭�w�K�\�͂̍��ŁA���x�ǂ������Ă��t���t���o�Ă����O�}�����邵�A�����ߊl�ł͉��x�߂܂��Ă��܂�㩂ɓ���̂�����炵�����A�t�ɁA��V�I���ǂ����͕ʂɂ��āA�x���S������₷���̂����݂��邾�낤�B�C�k�ł����V���C�C���Ƃ�������B���̌̂��Atrap-shy���o

���A���̌x���S��N�X�����E�Œ艻������Ƃ���A�y���Ȍ̂����N�������Ȃ��ߊl����Ȃ���Atrap-shy�̌̂͂ނ��됔�𑝂₷�\��������B�܂�A

��㩂�trap-shy���q�O�}�ɗU�������铹��Ƃ���A㩂ɂ�����ɂ����̂�I��ŔN�X�n��Ɏc���Ă������ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B

�@trap-shy�ɂ��Ă͒�ʓI�Ȍ����Ȃ������̒i�K�����A���̃V�i���I�͏\�����蓾��Ǝv���B

�@trap-shy���N����V�X�e���͕s�������A㩂̖���ɋ��܂�������q�O�}��trap-shy�O�}�ɂȂ邾�낤���A�������g����@�ꔯ�ɂȂ�Ȃ��Ă��A��㩂̗U

���a�ŕ����̃q�O�}��������ꂽ��Ԃňꓪ�s���ӂȌ̂��߂܂�A���邢�͐e�q�A��̏�ԂŎq�O�}���ꓪ������A�c�����q�O�}����������m���

������w�K����\�������邾�낤�B���R�A��O�}��trap-shy�������A���̌x���S�͎e�F�ɏ��Ȃ��炸�`�����ꂤ��B

�@�����ɏ�������������������A���_�́A�ߊl�����߂����̂�㩂ł͊l��Ȃ��Ȃ�_�B����ł͔�Q�����Ɍ��т��Ȃ��B�����āA㩂������������O�}���߂��Ȃ�����ɁA���W�ȃq�O�}�̂���trap-shy���w�K���ɂ����̂�ߊl���邱�ƂɂȂ�_�B�ߊl�̂̒��ŁA������l�߃O�}�̔䗦��������B

�@�܂��A���Ɉُ퐫���������댯�O�}�����̒n��Ɍ��ꂽ�ꍇ�A�e���㩂����ʓI�ɗp���đ��₩�Ɏ�菜���K�v�����邾�낤���A��N��㩂Ɉˑ���trap-shy�O�}�������Ă���n��ł́A���̌̂�㩂������Ȃ��Ȃ��Ă���\�����������낤�B�܂��A��㩂Ɉˑ������q�O�}����s���Ă���n��ł́A���X�� ���ėF��̃q�O�}�ߊl�\�͂̒ቺ���i��ł���ꍇ���������낤���A�l���֍~���N�}���������Ƃ������ł���̂ŁA���ӂ̃q�O�}���l�����Ől�ו� ��H����Ă���\���������A�댯�O�}���̂������₷�����ɂ���Ƃ������邾�낤�B

�R�D�d�C�́u�@��Ԃ��v

�@�q�O�}�́u�@��Ԃ��v�Ƃ�������ɒ����������ŁA���̔\�͂���p���Ă���B�����ܖ{�̒܂�z�����r�́A�܂�Ń����{�̂悤�ɋ@�\�I�ɓy���@��Ԃ����Ƃ� �ł���B�V�J�p�̓d�C��̕��y�����G���A�ŏ�qtrap-shy�O�}�������Ă���ꍇ�A���̂ЂƂ͂��́u�@��Ԃ��v���B�d�C��̃����e�i���X���s�\���œd���� �����Ă��܂��Ă���ꍇ�A���邢�͓d�C��̐ݒu���@���N�}�ɓK���Ȃ����@�ł������ꍇ�A�u�@��Ԃ��v�O�}��trap-shy���l�N�X�������Ă䂭�̂��ʏ�ŁA�ł��邾�������i�K�ő���u����K�v������B�ǂ��̂ǂ�ȓd�C��Ŋo�������ɂ�炸�A�@��Ԃ����w�K�����q�O�}�́A�ʂ̏ꏊ�֍s���Ă��A�d�C���O�ɂ���ƌ@��Ԃ��헪��p���Ă���ꍇ�������悤���B���������A�n�������̂悤�ɂ͂��߂���q�O�}�p�d�C�����������ݒu�E�^�p���Ă���n��̖h�������A�����������瑼�̒n��ł͏o���Ȃ������m��Ȃ��B������܂����ؓI�Ɍ��Ă����Ȃ��Ƃ͂����肵�����Ƃ͌����Ȃ����A�������ɁA�q�O�}�p�d�C��̉����@��Ԃ��Ĕj���Ă����ԏo�v�^�̃q�O�}�������Ƃ���A���̎������A�������Ă�������㩂����ʓI�ɗp����ׂ��悤�Ɏv����B

�@�q�O�}�̎���������20�`30�N�������邱�Ƃ���������A��̂悤�ȃg���b�v�V���C�O�}�A�@��Ԃ��O�}��s�p�ӂɂ��邱�Ƃ́A���̃G���A�̑q�O�}���X�N�}�l�W�����g���P��I�Ɉ������邱�ƂɂȂ���A���ɗF��̂���Ȃ鐊�ނ��K���ƂȂ��Ă��錻�݈ȍ~�̖k�C���ł́A�����ē���ł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����B

�@

�@��㩂ɂ͂����l������ю��ӂɂ������Ǝ��̂̊댯�����傫���B�ł��l�g��Q�̊댯���Ɍ��т�2�̗v�f�������Ă��������B

a�D�V�J���[�ߗׂł̃q�O�}�̍U����

�@�ʏ�A��㩂͔_�n���ӂȂǂ̐l���������͎��ӂɎd�|������B�Ƃ��낪�l���ɂ̓L�����v���ό��n����������A�����łȂ��Ƃ��s���葽���̗��K�҂������̂����ʂ��낤�B�Ⴆ�A�����̖k�C���Ŕ�㩓��̗U���a�i�q�O�}�����т��邽�߂̃G�T�j�悭�p������V�J���[�Ȃǂ́A�ʏ�A���ӂ��畡���̃q�O�}��U�����A�Ȃ��������̃q�O�}���ɂ킩�ɍU���I�ɕς��邱�Ƃ�����B�q�O�}�̒��������Ă��čł��ْ�����̂��A���̃V�J���[�ɏo�������Ƃ����B

�@�q�O�}�͂��Ƃ��Ɠ��H�X���������A�����͂��߂Ƃ��������n�͓������^���p�N�������I�ɏ�������悤�ɂł��Ă���B�����đ��H�b�̂悤�Ƀt�L��{�E�� ���p�f���g�R�[���Ȃǂ�H�ׂĉh�{�ێ悷��悤�ɂ͂ł��Ă��Ȃ��B�q�O�}�̓T�[�����E�V�J�E�����i�A���j�Ȃǂ̓������H�����͂邩�ɍD�ނ��A���݂̖k�C���ł̓T�[�����̑k�オ�j�Q����A�]�������Ă����͂��̓������^���p�N���ۂ�Ȃ��q�O�}�������B�����ł����V�J���ɂ͖ڂ��Ȃ��q�O�}�����A���������� �V�J���[���]�����Ă���ΓƐ�~�E���L�~�������Ă��܂��̂��B���̓Ɛ�~�E���L�~�E�����͎����Ɣr�����E�U�����ɂȂ���A�����āA���̍U�����́A�����̃q�O�}�ƃq�g�ɑ��Ĕ������邱�Ƃ�����B���̑���́A�u���t�`���[�W�������Ȃ�����Ɠ��ꂾ�낤�B

�@��̓I�ɂǂ������s���������邩�Ƃ����ƁA�ӂ���q�g�ƃo�b�^���������N�����Ă����₩�ɓ�������q�O�}���A�V�J���[�̋ߗׂł͐ϋɓI�ɈЊd�E�U����

�Ă���A���邢�́A���̋ߗׂɎ�������łɋ��t���ȂǁA�l���̃��X�N�}�l�W�����g��A�����čD�܂����Ȃ���Ԃ��o���オ��B���̍U�����Ɋւ��ẮA�V�J��

�[�̎��ߋ����Ō��������A�e���͔��a���S���[�g���ȓ��ő�Ȃ菬�Ȃ茻�ꂤ��B

�@�Ȃ��A�����̃q�O�}����̃V�J���[���ӂɊ��A���ꂼ�ꂪ�Ɛ肵�悤�ƍU����������̂ŁA�K�R�I�Ƀq�O�}���m�̑������N���₷���Ȃ�A�C�������Ă���q�O�}�ƂƂ��ɁA���������q�O�}�������₷���ƍl������B2011�N�ɂ́A�����G���A���Ɏd�|����ꂽ��㩂ׂ̗̃f���g�R�[���_�n�ŁA�q�O�}���m�̑����ő��������Ǝv����̂��m�F���ꂽ�B�@���̓_���A�f���g�R�[����A���邢�͓����������H���ł����s���ɑk�シ��T�[�����ƈقȂ�_���B�[���ȉ�������q�O�}�́A��͂�ʏ�̃q�O�}�Ƃ͈قȂ�s���p�^�[���������A�l��������ړ��������ӂ̐l�ו���H�ׂ���������A���������ɍU���ɓ]���₷���Ȃ����肷��ꍇ�����邾�낤�B����́A�蕉���O�}�����炭�댯�Ȃ̂Ɠ��l�ŁA�ނ�ɂƂ��Ă͍ł������I�ŏ�p���Ă���u������v�Ƃ����헪�������A�ǂ��l�߂��₷�����߂ƍl������B�i�蕉���O�}���A�ʏ�́A�ׂɎd�Ԃ������悤�ƍU�����Ă���킯�ł͂Ȃ��j

���D�e�q�O�}�̖��

�@�e�F�Ƃ����̂́A�K��������O�}�̌������Ƃ����ł��e�L�p�L�ƕ����킯�ł͂Ȃ��B�����̗N���Ώۂ�����Ε�O�}���班������Ă��낿��낷�邱�Ƃ����X����B����́A��O�}�Ƃ͂��ꂽ�Ǝv����e�F�����Ă��킩��B���̍D��S�̉�̂悤�Ȏe�F����㩂ɂ������Ă��܂����Ƃ��̕�O�}�̍s���p�^�[���̕ω������O�����Ƃ��낾�B���ۂɁA�����ł����̂悤�Ɏe�F�����ߊl�����Ⴊ���т��ь�����B

�@��O�}�ɂ����̃o���c�L�����邱�Ƃ����T�ɂǂ��Ȃ�Ƃ͒f��ł��Ȃ����A�͂����āA��㩓��̎e�F���������肠����߂ċ����Ă���邩�ǂ����A������

���Ȃ�^�킵���B�e�F�Ɨ���Ȃ�ɂȂ��Ď������܂����������Ȃ���O�}�̂ق�����قǒ��������낤�B��㩂ɕߊl���ꂽ�e�F�Ɏ��������ӂ��������O�}�́A�V�J���[�ւ̎����ōU�������������q�O�}���댯�ȏꍇ�����邩���m��Ȃ��B

�����̊댯���Ɋւ��ẮA2011�N�̢�q�O�}�ߊl�Z�p���C�i�ԑ��j�v�Ńn���^�[�u�t�̑�������������ꂽ�B

|

�q�O�}�ɓ�������͊w

�\�\�\�����ʂȋ쏜���q�O�}�Ɣ�Q�𑝂₷�H�\�\�\ |

�@�q�O�}�͎E���ΎE���قLj��S�ɂȂ�A�_�n�̔�Q�������Ă����ƍl�����Ă������A�K�����������Ȃ�Ȃ����Ƃ��킩���Ă����B�l������ł̖��łȃq�O�}�ߎE�����S��E��Q�h�~�̗��ʂŋt���ʂɂȂ�P�[�X���N���肤��B

�@����ɂ́A�P�Ɉꓪ�ꓪ�̃q�O�}�ł͂Ȃ��A���̃G���A���ӂ̃q�O�}�S�̗̂͊w���l����K�v������B��q�����悤�Ƀq�O�}�ɂ̓e���g���[�͂Ȃ����A���ꂼ��̃q�O�}�Ԃɗ͊w�������Ă���B���̗͊w�I�o�����X���Ƃ�Ȃ���A�q�O�}�S�̂��������Ă���Ƒ����邱�Ƃ��ł���B����G���A����ꓪ�q�O�}�����������邱�Ƃ́A�͓_�E��p�_�����菜�����ƂɂȂ�A��������A�܂��o�����X���Ƃ���Ԃ܂ŁA��Ȃ菬�Ȃ�s���肪������B���̈��̍����̉ߒ��ŁA�l������ю��ӂ̐l�g��Q�̊댯���͒ʏ퍂�܂�A�_�n�̔�Q�����N�P�ʂő�������̂��ނ��땁�ʂ��낤�B�@�q�O�}�ɂ̓e���g���[���Ȃ��B����͍����̌����҂ő吨���߂錩�����B�e���g���[�̊T�O���@�艺���čl���Ă����A�܂��s�m��ȕ��������邪�A���Ƀe���g���[���Ȃ��Ƃ��Ă��A����q�O�}�́A�K���������ӂ̑��̂����Ď��R�ɓ�������Ă���킯�ł͂Ȃ��B�܂�A�ꓪ�ꓪ�̃q�O�}�Ԃɂ́A���炩�̢�͊w�v�������Ă���Ƒ����邱�Ƃ��ł���B�ł́A���̗͊w�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂��H

�@�q�O�}�̗͊w�́A������ȂǓ���̎����E�̂������A���������͊w��艓������͊w�B�܂�A�����̗͊w�������Ă���ƂƂ�A�q�O�}�̍s�����z�u��ڏZ�E�ړ��ȂǁA���낢��Ȍ��ۂ����܂������ł���悤�Ɏv����B�e���g���[�ɂ͑�O��Ƃ��ĉ������鑤�̈ӎu���������A�����͉������鑤�̌h���E�����Ȃǂ������ƍ�p����B

�@ �Ⴆ�A���̃G���A(�k���E�ې��z�j�ł���A���̂悤�Ȋ����̓x���������肷��ƁA�q�O�}�̓����������������܂������ł��A������x�̗\�����\���B

�������A�����ɏ����������͉Ȋw�I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�����Č̍����傫���q�O�}�Ƃ��������ɁA���̂悤�Ȉꗥ�̐����Ă͂߂邱�Ǝ��́A�s�����ł���

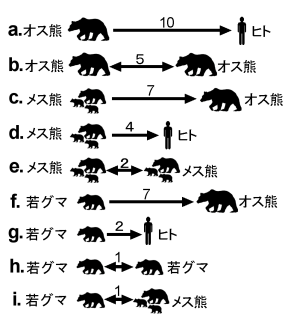

���Ƃ����m���A�u����͊w�̃��f���v�Ƃ������ƂŁA�T�O�𐔒l�����Ă݂��B�I�X�F����q�g�ւ̊���������10�Ƃ���A��O�}����I�X�F�E�q�g�E��O

�}�E���X�F�ւ̂��ꂼ��̊���S����7�E2�E1�1�̋����ł���Ƃ����������A���̐}�ł͂���B �@ �Ⴆ�A���̃G���A(�k���E�ې��z�j�ł���A���̂悤�Ȋ����̓x���������肷��ƁA�q�O�}�̓����������������܂������ł��A������x�̗\�����\���B

�������A�����ɏ����������͉Ȋw�I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�����Č̍����傫���q�O�}�Ƃ��������ɁA���̂悤�Ȉꗥ�̐����Ă͂߂邱�Ǝ��́A�s�����ł���

���Ƃ����m���A�u����͊w�̃��f���v�Ƃ������ƂŁA�T�O�𐔒l�����Ă݂��B�I�X�F����q�g�ւ̊���������10�Ƃ���A��O�}����I�X�F�E�q�g�E��O

�}�E���X�F�ւ̂��ꂼ��̊���S����7�E2�E1�1�̋����ł���Ƃ����������A���̐}�ł͂���B

�@���ɏd�v�ȓ_�́A

�@�@�P�D�I�X�F�͂��ׂẴN�}���狭����������Ă���

�@�@�Q�D���X�F�E��O�}�݂͌��Ɋ�����������

�@�@�R�D��O�}�E���X�F����q�g�ւ̊������ςł���A���݂́A��r�I�������Ȃ��Ă���B

�@���̎O�_���낤�B

�@���́A8�N�قǖk���̒��R�Ԓn��ŁA���̊���͊w���C���[�W���Ȃ���R�◢�ɍ~���N�}�����A�܂��A�����ŋN�����l�X�ȃq�O�}�̓����ω����炱�̂悤�Ȑ��l���������Ȃ������A���ɏ�̎O�_���A�q�O�}�̍s�����z�u�A����Ǐ��I�G���A�̔N��\���E����E���Y�́A���邢�̓q�g���ɋy�ڂ���Q�̗ʂƎ��Ȃǂ��A�܂��܂������Ȃ��̌n�I�ɗ��������Ă����悤�Ɏv���B

�@�Ⴆ�A6�`7���̌�����ɂ́A�����G���A�Ŋ��m�ł��Ȃ�������^�I�X���b���ǂ����炩�p�j���Ă��邱�Ƃ����邪�A���̎��A����܂ň��肵�Ă������X�F�̈ꕔ�Ǝ�O�}�̓������ɂ킩�ɕω����A�ꍇ�ɂ���Ă͉_�B�ꂵ���悤�ɍs���m�ꂸ�ɂȂ����肷��B����́A�q������O�}�E��O�}���Ƃ��ɃI�X�F���������ē��S�E�B�����ł��邩��ł͂Ȃ��̂��B�����ł́A�e�q�A�ꂪ���̋�����u���ăI�X�F��ǔ�����Ƃ����A�ꌩ�ς�������@�ł��I�X�F�Ƃ̑����������ꍇ������悤���B���邢�́A�l������Ŕ�r�I�N���̂�ߊl�����ꍇ�A���̃N�}���悭���p���Ă����G���A�̃q�O�}�̔N��\���E���x���ς��ꍇ�����邪�A����́A�ߊl�̂̌����ɂ���ė͓_(��p�_�j�������A�o�����X���Ƃ�悤�Ɏ��Ӄq�O�}�����������ʋN���Ă��邱�Ƃł͂Ȃ����B�܂��A���邢�́A��O�}�E���X�F�������q�g�ɑ��Ă̊������������ω������Ă��邱�Ƃ��A�k���݂̂Ȃ炸�A�k�C���e�n�̎s�X�n�o�v��D�y�N�}�����ɂ��e�����Ă���̂ł͂Ȃ����B

�@���̊���͊w��p���āA���낢��ȃN�}�̌��ۂɉ����𗧂Ă邱�Ƃ͉\�Ȃ悤�Ɏv���B

�@�@���̊���͊w���f���̓����́A�q�g���q�O�}�̗͊w�̒��Ɋ܂܂��čl���Ă���Ƃ��낾�B�e���g���[�Ƃ����̂́A�����I�ɓ�����Ɋւ��ēK�p�ł��� �T�O�ŁA�I�I�J�~�Ȃ�I�I�J�~���m�A�A���Ȃ�A�����m�̔r�����̗͊w�ł���B�����ł́A����Ԃɓ����͊w���g�����A�q�g���܂����q�O�}�̊���͊w�Ƃ��ă��f�����\�z�����B���̂��ƂŁA���̊���͊w��p���āA�q�g�ƃq�O�}�̗l�X�Ȗ���_���A�����Ɍ�������ƍl������B

�@�܂�A�q�g�́A�q�g�̗͊w�Ńq�O�}���R���g���[������̂ł͂Ȃ��A�q�O�}�̗͊w��ł��낢��ȑ���Ƃ�K�v������B��قɕ������邾�낤���A�����g�́A��炷�Ƃ�����O�}�Ή�������Ƃ����A�C���[�W�Ƃ��Ă̓I�X�F�Ƃ��ăN�}�Љ�ɕ��ꍞ�ނ悤�ɐU�镑���Ă���Ƃ��낪����B�Ⴆ�C�k�������Ƃ��A�����ɂ̓��[�c�ł���I�I�J�~�̗͊w�����݂��Ă���B�I�I�J�~�̏ꍇ�͈��͂Ō��ꂽ�Q��̗͊w�Ɣr��������{�Ƃ���O���[�v�Ԃ̗͊w������̂Ńq�O�}�Ƃ� ���Ȃ�قȂ邪�A������ɂ��Ă��A�C�k�̎�����̓C�k�̗͊w��ŃA���t�@(���[�_�[�I�I�J�~�j�Ƃ��Ĉꓪ�ꓪ���R���g���[�����邱�ƂɂȂ�Ǝv���B�������Ɏ�O�}�������I�X���b���������Ă���Ƃ���A�I�X�F�̉�����������������Ă��邩���l���A�l�ԗ��ɉ��ǂ����H����B���̋�ۉ����A�ǂ������Ȃǂ̈Њd�E�Ј��s �ׂƂ������Ƃɂ��Ȃ�B���������ƂȂ�ƂȂ����m�����B

�@���āB

�@���}�́A�q�O�}�̕ߊl�Ɋւ��q�O�}�����̕ω���͎��I�Ɏ������}���B�܂��A�q�O�}���̕ω��������Ă݂�ƁA��r�I�N���̃��X�F��ߊl����ƁA���̒���A���R�Ȃ��炻�̌̂̊�����Ԃŋ�Ԃ��ł���B����̎R�Ƀq�O�}�����Ȃ���A���̂܂܃q�O�}�s�݂̋�Ԃ����炭���������m��Ȃ��B�������A���ӂ̎R�Ƀq�O�}�𑽂���������ꍇ�́A���̋���Ԃ͂��̂܂ܑ����킯�ł͂Ȃ��A���炭���ĐV�����N�}����������悤�ɂȂ邾�낤�B���̃N�}�́A���X�����q�O�}A���͂̂Ȃ��́A�܂�A�I�X�ł����X�ł��Ⴂ�̂ł��邱�Ƃ������̂ł͂Ȃ����낤���B����܂ŁA�q�O�}A�̑��݂ɂ���Ċ����E�������� ������߂̌̃q�O�}B�C���A�q�O�}A�̌����ɂ���čs���͈͂�ς��Ă������ʂ����A�����ɂ̓G�T��Ȃǃq�O�}�ɂƂ��Ă̗L���ȏ����������Ă���̂��낤�B�Ƃ�킯�Ⴂ�N�}�́A������Ԃŕ����������邷�邱�Ƃ��ł��A�ߊl�����q�O�}�ɂ���ẮA���̂悤�Ȋ������E���x�̑������N����ꍇ������B�@

�@�������ۂɂ� ��Ɏ������ۂ��ώ@�����̂́A�����G���A���̏����ȑ�ŁA���Ƃ��ƁA��r�I�傫�ȃI�X(�O����17�p�j�̍s�����̖{���̂悤�ȏꏊ�ŁA��N6���ɂȂ�� ��̊���̃t�L�Q���n�ł��̃I�X���h��ȐH�����c���Ă����B��㩂��������ꂽ2004�N�̗��N�ɂ́A���̑�̃t�L�͂قƂ�ǂ��ꂢ�Ȃ܂�8�����}�����B���̃I�X�����Ȃ��Ȃ����̂́A�ߊl����Č����������A���邢�́A���̎����̂����ƗL���Ȋ����G���A�Ɉړ��������A���̂ǂ��炩�Ɛ��肳���B��҂ɂ��Ă��A��㩓����ɂ���ʕߊl�����炩�̌`�ʼne�����Ă���\���������B

�@�q�O�}�̐H�������̑�ɖ߂����̂�2006�N��6�����{�B�O����13�p�A���F�̂��Ă��݂������̎�O�}�������B(���́A���i�E�s������I�X3�Ɛ����������A���̌�̒�����3�N��ɂ�16�p�ɑO�����𐬒������A�I�X�ł���ƒf��ł���悤�ɂȂ����j�Ƃ��낪�A���̌̂����m���Ă��痧�đ�����2���̎Ⴂ�̂����̑�̃t�L�Q���n�Ŋm�F�����B�ǂ����2�̎�O�}���Ǝv�������A1���͐^�����ŁA6���Ȃ̂ɊہX�������ѕ��݂̂��ꂢ�Ȍ̂������B���x�����F�ł����̂�2���A�O��������3���Ƃ��������Ă��B�̂��ɁA1�����I�X�A1�������X�ƒf�肳�ꂽ���A�c���1���͐��ʂ��m�F�ł��Ȃ������B�����܂ŋǏ��I�ȏo���������A�������炢����1�����Ȃ��Ȃ���3�������Ă����̂ŁA3�{�ɑ������Ƃ����v�Z�B�����āA���炩�Ȏ�Ԃ肪�N���Ă���B

�@����3�����ǂ����痈�����Ƃ������_�́A2006�N�ȍ~�̕ʂ̒�������ł���B�l������ƕ\���ł��鐔�q�ȓ��̋�Ԃ̊O�ɁA��r�I�q�O�}�̊������ՎU�Ƃ�����Ԃ��������B�����������������ł́A�c���Ȃ̐A��(���}�u�h�E�E�R�N���E�}�^�^�r�j����r�I���ď��Ȃ��A����قǃq�O�}�ɗL���ȏꏊ�Ƃ͎v ���Ȃ��������A�Œ�ł�1���̃��X��2�`3�N�̎����Ŕ�r�I�����Ɏq��Ă������Ȃ��Ă����B�̎��ʂ��s�m���Ȃ��瑼�ɂ����l�̃��X������Ɛ��肳��邪�A����ɂ��ẮA���̃G���A�Ŏ�O�}�̐��������Ȃ��B�L���L���Ńq�O�}�̐���������r�I�����k���ł́A�ʏ�A���S�ȃ��X���������������Ă���A���̃G���A���q�O�}�̂�����Ƃ������Y�G���A�ɂȂ�̂����B�܂�A���3���̂����ꕔ�͂��̃G���A���狟�����ꂽ���̂ƍl����̂����R���낤�B

�@���āA���ۂ̊ώ@�ɂ������͊w�̉����������V�i���I�ɂ���A�N�}�̐���������̂́A���͂����Ė��ɂ͂Ȃ���Ȃ��B�N�}�̐�������肾�B�T���Ď�O�}�̓q�g��l���̌o�����A�q�g�Ɛ܂荇����t���Ď��ӂ̎R�ɕ�炷�p��g�ɂ��Ă��Ȃ����߁A��Ԃ�ɂ���āA����܂ŋN���Ȃ�������肪�N����悤�ɂȂ�\���͍����B��̐}����Ă����AA�����R�ɎR�؍̂�ɓ���ƁA�q�O�}B�̓t���t���߂Â��Ă�������������A�t�ɈЊd�U�����d�|���Ă��邩���m��Ȃ����A�q�O�}C�͐e�q�A��Ŕ����r�炵�ɗ��邩���m��Ȃ��B�q�O�}A���A���ɂ����������ʂ̂����N�}�������Ȃ�A���̕ߊl�ɂ����A����̐������͉��P�����Ƃ́A�ƂĂ�������B

�@��q��3������������ł́A����܂łȂ������q�O�}�ڌ���������s���ɕ����悤�ɂȂ�A�t�L�̂�̐l�ƃo�b�^���������N�����B�K���� ���Ď��̂͋N���Ă��Ȃ����A��Ԃ�Ńq�O�}�ƃq�g�̋������ɂ킩�ɏk�܂������Ƃ͊m�����B

�@2008�N�ɂ́A3���̂����P�����܂���O�}�̐�����F�Z���������܂�2���̎q�������A���̌�e���ꂳ���ĐV���Ȏ�O�}�����̑�ɑ���o�����悤���B�c��2���́A���܂�ɖ��x���ȍs���ŁA���̎�O�}���������1�����ƂȂ������A�ł���莙���������т��Ă��݂̎�O�}�́A(����j5�̏t��Ƀ`�����Ǝp�����������ƁA���̑�ł͊��m����Ȃ��Ȃ����B

�@�������ɁA�����ŋN�����悤�Ȃ��Ƃ��l������̂��������ŋN���Ă���Ƃ�����H

�@2007�N�����肩��A�ې��z�s�X�n���ӂ��܂߁A���������Ńq�O�}�ڌ����p�ɂɋN����悤�ɂȂ�A�s���E�n���^�[�E�Z���͢�N�}�����������v�Ȃǂƌ��X�Ɍ����悤�ɂȂ������A���̌����͒N���킩��Ȃ������B�n���^�[������͢�N�}�������Ɗl��Ȃ����炾�v�ƌ����҂�����A�s�������̕����Ŕ�㩂�3�{��6��ɑ��₵�ĕߊl�������߂��B�������A���ʂ͂��܂�o�Ă��Ȃ������B

�@2008�N���Ăɂ́A���̑�Ɍ���ꂽ�̂Ɠ��l�̌y���Ȑe�q�A�ꂪ4�g�m�F����A������@�ɁA���̒����G���A�͎R����l���ɍ~��āA��������R�������B �B�ꂠ�����̂͂����ɏq�ׂ��ώ@�Ɖ����ł���A����𗊂�ɂ��邵���Ȃ��������A�ł���肪���������ȏꏊ��I�ђ�߁A������v�Ƃ����L�[���[�h��O���Ɏ�O�}�ɓI���i���āA2008�N�ɂ͍����ʂŒǂ��������͂��߁A���N�ɂ͘T������ɓ���x�A�h�b�O�Ƃ��Ă̈琬���J�n�����B

�@2008�N��8���̎e�F���ǂ��Ȃ������͂킩��Ȃ��B���A�ڂ����l�����̋��������G���A�ł́A�\�z����X�s�[�h�ŔN�X�l���_�n�ɍ~����O�}�̐��������A���݂܂łɁA�����Əꏊ�ɂ���Ă͂قƂ�ǗՊE��Ԃł͂Ȃ����Ǝv����قljߖ��ȏ�Ԃ������Ă���B8���̈ꕔ���A�����Ɋ܂܂�Ă���̂��낤�B

�@���āA��̊���͊w�ƃq�g�̕�炵���Ղ�A�q�O�}��Ȃǂ���A���̃G���A���ӂł͊T�ˉ��̂悤�ȃq�O�}�̊����z�u�ɂȂ��Ă���B�����A���ɃT�[�����̑k�㎞���ɂ̓q�O�}�̎�v������ɂȂ��Ă����ƍl������͐����́A���݂ł͂قƂ�ǃq�g���苒�����悤�ȏ�Ԃ����A�ȗ������Č����A���̓��������Ȃ���I�X���b�E���X�F�E��O�}�̏��ŁA�L���ȏꏊ�Ɋ�������悤�ɂȂ�B���X�F�̊����G���A���A���Ɍ��݂̓q�g�̊����G���A�Ɋ���Ă��āA�K�R�I�ɂ��̃G���A���q�O�}�̐��Y�G���A�ƂȂ�B���X�F�E��O�}�̃q�g��l���ւ̊������������A�Ȃ����l���̃G�T��ƂȂ肤��_�n�Ȃǂ����h���ȏ�Ԃ̂��߁A�����̃N�}�ɂƂ��ẮA�l�����肪�ł��L���ȏꏊ�ƂȂ��Ă��܂��Ă���B

�@�l������̋Ǐ��I�ȃN�}�̑����A���̎��ӂ܂Ō����Ƃ��̏ω��A�����ĎR��S��ł̃q�O�}�̐������B���낢�댩���͂��邾�낤���A���Ȃ��Ƃ��A�q�g�Ƃ̖����₷���̂́A�l������̎�O�}�̓����E�������낤�B����p�x�ɂ���ẮA�l�����ЂƂ̑傫��㩂Ƃ��ċ@�\���A�R�̃q�O�}��l������ɃG�T�ŃR���p�N�g�ɏW�������ߊl�Ɣ�Q���J��Ԃ��Ă���l���ɂ�������B

�@��}�́A�����͈͂��L���Ȃ邪���E�ې��z���G���A�ɂ�����ߋ�30�N�Ԃ̃q�O�}�ߊl���̕ψڃO���t�����A����������킩��悤�ɢ�l��Ȃ����瑝�����v�Ƃ������́A���܂荇���I�łȂ��悤�Ɏv���B�]�@�͓�x����B�܂��A90�N�̏t�O�}�쏜�p�~�B�ʏ�A���������ɕߊl��������Ƃ��낾���A���̂��ې��z�ł́A���������Ƀq�O�}�̕ߊl�����������Ă���B����Ɋւ��Ă͎�������߂Ă��Ȃ��B��x�ڂ̓]�@��2004�N�A��㩂̓������B���̔N�̑�ʕߊl�̉e���A�����Ĕ�㩂Ɉˑ������q�O�}��̉e���������ł͏q�ׂĂ������A2004�N�O��ŁA�����ĕߊl���ɕω��͌���Ă��Ȃ��B���́A���̎������ǂ��ǂ݉��������낤�B�ߊl��������������2004�N�ȑO�Ɠ����N�}�̏ɖ߂����A�Ƃ���̂��ł��P���Ȍ��������A�ߊl���@���e�킩�甠㩂Ɉڍs�������Ƃ���A�q�O�}�Ɋ�����A������@��������Ƃ��Ƃ�邾�낤���A�������ɏ�qtrap-shy����������ƁA�܂�������������ʂ�������B�q�O�}�̐��������X����H��Ȃ���A�ߊl���������ȑO�Ɠ����A�Ƃ������Ƃ��N������B���ɁA�������Ă������_�n���ӂł͎�O�}�������A�����E�����ԓ��E�����EJR�H���ł̏Փˎ��̂��N����悤�ɂȂ����̂�2006�N�A���邢�́A��q�̢�����v�Ƃ�����ۂ�l�X�ɗ^���͂��߂��̂�2007�N������B�܂��A���̋ߕӂŎ�O�}�̑������N���n�߂Ă���\�����Z���Ȃ̂ł͂Ȃ����B

�@2004�N��2��̔�㩂�10���̃q�O�}��ߊl�����̂ɑ��A11�N��6��̔�㩂�4���ߊl�B�܂�A�P�킠����̕ߊl���́A7�N�Ԃŋ쏜�n���^�[��㩋Z�p�̌�����������ɂ�������炸�A5������0�D67���A�ߊl����1�^7�ȉ��Ɍ����Ă���B���̔䗦��trap-shy�O�}�̐��ɒ�������킯�ł͂Ȃ����낤���A���R�ƍl����ɂ͂��܂�ɈႢ������B���Ƃ����āAtrap-shy�ȊO�̂߂ڂ����\�������ɂ͌�����Ȃ��B

�@��㩂�trap-shy�Ǝ�O�}�̑������ۂɊւ��āA�ǂ����������E�������łǂ̂悤�ȊW�������ċN����̂��A����͍���̌����ۑ肾�낤�B�q�O�}�̗͊w�E�Љ�w�ɂ��Ă����l���B

��������̗\��

�@�����𗧂Ă�����ɂ́A�ЂƂ\�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����낤�B�����܂Ől�����̋Ǐ��I�G���A�̘b�����B

�@��q�̑��������m������ɂ�����q�O�}�́A���Ȃ��Ƃ�6���`7���̊������́A2001�N�����肩��P�P�P�O�R�T�S�ƕω����Ă��邪�A���̌�̕ω���\�������̂����̃O���t���B������l����ɂ́A���̃G���A�ł̃��X�̓����E����A�N��\���A�I�X�̎�O�}�̕��U�A�H���I�ȗL���x�i�L�x������Q�E�����j�A�ߊl���A�ߊl����i�Q�F�P�j�Ȃǂ��������čl���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����A�����ɂ́u���e���g���[���_�v�Ƃ����A�����I�ŋǏ��I�������I�ȃe���g���A���ȋ�Ԃ̍l�������Ȃ��ƁA���̓��ł̓X�b�L�������ł��Ȃ��B

�@���̗��_�̊T�����q�ׂ�Ƃ���A�q�O�}�̃z�[�������W�̒��ɁA���ٓ_�i���ƈقȂ�������ȓ_�j�Ƃ��Ă̋�Ԃ�����A���ꂪ�G�߂ɂ���āA���邢�͏ꍇ�ɂ���Ă͓˔��I�ɏo���オ��B�q�O�}���z�[�������W���`�����錴���͂Ƃ��āA�P�Ȃ��V�ł͂Ȃ��A���̓��ɋG�߂ɂ����ٓ_�����鏄��ƂƂ�B����ƁA���̊Ԃ̋�Ԃ͈ړ���Ԃ̐F�������Z���Ȃ邾�낤�B�ړ���Ԃł��̂�H�ׂȂ��Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�H�ׂĂ���L���Ƒ؍ݐ����Ⴍ�Ȃ�B���ٓ_�́A���ɐH���ŏo���オ�邪�A�ł����������킩��₷���̂��V�J���[���낤�B���̑��ɁA�ꎞ�I�ɁiHR�ɔ�ׂāj��r�I������Ԃ��������̌̂���L����X�������ꂤ��̂́A6���E7���̃t�L�Q���A�ꍇ�ɂ���Ă�8���㔼�`9���̃f���g�R�[���_�n�B�t�ɁA��L����Ȃ��̂́A�T�[�������k�シ��͐여��A�̎��ނȂǂ��B���̐�L��Ԃ��ł�����ł��Ȃ������肷��ɂ́A���̐H���̖L�x���E�L����E���ٓ_�x�E�U���x���W����ƍl�����邪�A�����͂̓A����I�I�J�~�̃e���g���[�Ɠ��l�ł���B�܂�A�z�[�������W�Ƃ����̂���Ƃ�����Ԃƃe���g���A���ȋ�Ԃ͌��т��Ȃ��B�����I�ɁA�����炢�܂ł̂Ƃ��������������������낤�B�Ⴆ�A�A���̃e���g���[�͂������������A���̃A���͈ړ�����̂ŁA�ߑO���ƌߌ�Ńe���g���[���قȂ��Ă����肷��B�����āA�̂ɂ���ăe���g���A���Ȑ����̂��̂Ƃ����łȂ����̂�����A���܂�̖��x�������Ă���ƁA���ׂẴe���g���[�͏��ł���B�܂�A���̏ꏊ���������i�Ƃ��ɑ����Ă܂Łj��������̂��L�����A���邢�́A���s���ɐH�������邩���Ԃ����L�����ꂼ��}�C�y�[�X�ŐH�ׂ���̂��ɂ���邪�A�����ɂ��A�q�O�}�̏ꍇ�́A�ǂ��炩�Ƃ����Ɣr�����̗͊w�������̗͊w�������B���̌��ʂł����L��Ԃ����e���g���[�Ǝ��͌Ă�ł���B���ʓI�ɁA���̗͊w����������ԂŁA��O�}�E���X�F�͔�r�I��������A�I�X�F�͍L��ȃG���A�̏���������Ȃ����ƂɂȂ�A�����ɂ������ꂼ��̏��A�����Ă���B�܂��A�����I�ɁA�q�O�}�̏���ɂ̓q�g�̊�������p���Ă���B

�@�z�[�������W�̒��ɂ́A�������_�ƌĂ�ł����悤�ȋ�ԁA���邢�͍D����ƌĂ�ł�����Ԃ�����A����ŁA�قƂ�Ǒ��ݓ���Ȃ���Ԃ����邾�낤�B

�@���̏��e���g���[�͖��炩�Ɍ��ʓI�`�ԂƂ��Ă̓e���g���A���ł���A�������A�P��I�ɂ��̋�Ԃ����݂���킯�ł͂Ȃ��A�o���オ��������ł����肷��̂ŁA�q�O�}�Ƃ����������e���g���A���Ɍ�������A�����łȂ��悤�Ɍ�������A�Ȃ��Ȃ���܂�Ȃ��̂��Ǝv����B

�@��q�̑�̗D�ǂȃt�L�Q���́A���e���g���[�ɂȂ肤���ԂƂ������Ƃ��ł��邾�낤�B

�@������ɂ��Ă��A�\������̂͂����ȒP�ł͂Ȃ����A�����Ő��Y���ꂽ�̂̂����A�I�X�͂���N��ő�K�͂Ȉړ������邩���m��Ȃ����A����ł́A�I�X�̕ߊl�������X�̂Q�{���x�ł��邱�Ƃ���A���̃G���A�̃��X�̐��䂪�������A�������������Ă������Ƃ͗\���ł���B���Ƃ����āA���X����������킯�ł͂Ȃ��B�ł́A���̑����O���t�̕ϋȓ_�E�ɒl�͂ǂ̂悤�ɂ��ĖK���̂��낤�H

�@���炭�A�N��\�����N������Ǝv���B�܂�A���݁A��Ԃ肪�N���Ď�N�̂���ɂȂ��Ă��܂������A���̃N�}�����̂����������A�I�X�̒��ɂ��ړ��������̃G���A���z�[�������W�̖{���Ɋ܂ތ̂��o�Ă��邾�낤�B���X�����O����17�p�̂悤�ɁB����ƁA���̐��b���A��N�̂̂��̃G���A�ɂ����銈���𐧌䂷��\��������B���̐���́A������Ȃǂɜp�j���Ă��邾���̃I�X����͓����Ȃ��B

�@�܂��A������������A���̃I�X���b�ɂ���ă��X�̊����͈͂̈ړ��������A���Y�G���A���l����肩�痣��邱�Ƃ����邩���m��Ȃ��B�ꓪ�̃I�X���b���������A���̋Ǐ��I�G���A�̎�Ԃ�Ƒ������ۂ��N�����Ƃ���A�Ăѓ��l�̗͓_�i��p�_�j�ƂȂ�̂��߂�A���̏�ԂɎ�������\���͂���i�ԃO���t�j�B���̏�ɂ́A������ΐ��N�̂����Ɍ����Ǝv���邪�A���N�ȓ��Ƃ����\���͂ł��Ȃ��B���̏�ɂɂ�����̖��x�Ɋւ��Ă��A�c�O�Ȃ��猾�y�ł��Ȃ��B

�@����Ɍ����Ȃ�A�O�q����͊w�I�ɁA���̃I�X���b�ɑ�������q�g�̊��������̃G���A�ɐ����Ă��A���l�̌��ʂ�������\���������B�i�ގ���������͊ې��z�E�㕐���ɂ���j

�@���N���̂قǔZ���Ŏ����Ă���B

�@�����̑�̗\���Ɋ�Â��A�ې��z�S��ւ̗\���̊g���������Ȃ������ʁA�ߗׂ̃A�E�g�h�A���W���[��n�u�������̐X�v���ӂ̏W���I�����ƃ��X�N�}�l�W�����g���}���Ɣ��f����A������ɐ�O���邱�ƂƂȂ������ʁA2009�N�ȍ~�̂��̑�̖Ȗ��Ȓ������ł��Ă��Ȃ��B�i2008�N�㔼�ȍ~2011�N�܂ł́A�u�������̐X�v���ӂ̒����Ƒ�́A������u�q�O�}����̎��݁v�E�u��O�}�̑����v�i���q�j�j

�@���̃G���A�̃q�O�}�́A��㩈ˑ��̉e���������đ����ăq�g�ɑ���x���S���������A�Ȃ����A�_�n�����h���Ȃ��߁A8���`9���́A���̐l������̃G���A���r�I�u�L���v�Ɣ��f���邩���m��Ȃ��B�������ɁA���݂̏̂܂܁A�_�n�����h���Ńq�g��l���ւ̊�����A������ꂸ�A�܂��A���̌��Ŗ���ׂɋ߂����R�̋쏜�𒆓r���[�ɂ����Ȃ�������Ƃ���A�ꍇ�ɂ���ẮA�N��\���̐��n���j�Q����A�I�����W�̃O���t�ɋ߂��`�ō��~�܂肷�邱�Ƃ�����悤�Ɏv���B�������A���ɕߊl�������߂Ă��̃G���A�̎�O�}��S�ł������Ƃ��Ă��A�Ă�2004�N�ȍ~�Ɠ������Ƃ��N���邾���ŁA���X����ɂ����Ȃ�Ȃ����낤�B��O�}�ւ̋���v�f�𒆊j�ɁA�q�g��l���ɂƂ��Ă̊댯���ϓ_�őI�ʕߊl���A�������肵�����f�ł����Ȃ��A�ԃO���t�ɏ������O���t�ŁA��r�I���Ȃ��q�O�}�̊��������㒅�E�a瀂̏����ȏ�ԂɎ����������邩���m��Ȃ��B

�@���ǂ��悤�����A���̉����E�\���́A���ӂɔ�r�I�L��Ńq�O�}�̋����͂��\���ɂ���R�Ȃǂ����݂���Ƃ����������ŗ��ĂĂ���B�a瀁E�㒅�E�q�O�}�̕ߊl���Ƃ��ɍ����Ă���̂��A���̃^�C�v�̐l�����Ǝv���B

�u�����N�}�v�Ɓu�����q�g�v

�@�A�C�k�ł́A�q�O�}�ɑ��ĎR�̎��_���Ӗ�����L�����J���C�Ƃ����Ăі�������B�L�����J���C�Ƃ́A�����A���₩�Ŗ����N�����Ȃ��u�����q�O�}�v�u����ȃq�O�}�v�u���ʂ̃q�O�}�v�̂��ƁB�q�O�}���w�K�\�͂ɒ����A�q�g�̕�炵���Ղ�ɂ�������Ή����Ă��铮�����Ƃ���ƁA�l������Ɂu�����q�O�}�v���o���オ�邽�߂ɂ́A�܂����R�E�쐶�����̕�炵�𝘗����Ȃ��u�����q�g�v�̑��݂��x�A�J���g���[����ɂ͕s�����B

�@

�@�q�O�}�ɂ���Q�ɂ͐�q�̌o�ϔ�Q�E�l�g��Q�̂ق��ɐ��_�I��Q�Ƃ����̂�����B�q�O�}���ߗׂɑ��݂��邱�Ƃɂ���Ċ����鋰�|�S�E�s���E�S�z�Ȃǂ̃l�K�e�B�u�ȐS���������Ă������A���̉����Ɋ�Â��Ă����Ȃ�A�܂荇�������Ă��ׂ���Ƃ��ĉ��₩�ɕ�炷�q�O�}���ꓪ�ߎE����邱�Ƃ��t�ɑ���Ȑ��_�I��Q�ƂȂ肤��B�܂�A�q�O�}���ǂ��������A�ǂ��Ή����A�ǂ����Ă��邩�ɂ���āA���_�I��Q�Ƃ����͉̂��I�Ɍ����Ȃ��̂��B����A�k�C���ł̓q�O�}�̂ւ̗�����[�߁A�ӎ��ϊv�ƃX�L���A�b�v�ɂ���č����I�ȑ���u������Q��h���A�q�O�}�Ƃ������b�̑��݂ɑ��銰�e�����Ă�������Ǝv���B |

|

����F��O�}�̑����i�������ʂƍl�@�j

�@���y���E�ې��z(���E�ې��z���j�ł́A��㩂̖{�i������2004�N�̑�ʕߎE�������Ĉȗ��A�t�O�}�쏜�̎����ʂ��Ĕ�r�I���肵�Ă����Ǝv����q�O�}�̊����ɔ�r�I�}�ȕω�������A2�N���2006�N�ɂ͐l������ŋǏ��I�Ȏ�O�}�������m�F���ꂽ�B���̌�A�s���͔�㩂�3�{�ɑ��₷�Ȃǂ��ăq�O�}�̕ߊl�������߂����A�e��ɂ��l������̎R�т̕ߊl�������Ă��A���̑����X���ƌo�ϔ�Q�̊g����~�߂��Ȃ����肩�A�q�O�}�̐l������ւ̏o�v�E�ڌ��E�����A�����Ďs�X�n���ӂւ̏o�v�̂�����̌��������������B�܂��A�ߋ��ɂ��܂�N���Ȃ����������E�����E�����ԓ����邢��JR�H���ł̃q�O�}�Ƃ̏Փˎ��̂��A�������N��1�`3��������悤�ɂȂ�A���N�m�F�ł���e�q�A��̐�����P���ɍl���Ă��A�����X���͊ɂ₩�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��悤�Ɏv���B

�@����A�E�g�h�A���W���[�G���A�̒����ɓ����ɉ������ג����f���g�R�[���_�n������B�����͑q�O�}�̖h�����{����Ă��Ȃ��_�n�����A������8�����`9���ɍ~���q�O�}�̐���2010�N�ōŒ�7���A2011�N�ł�9��11�����݂ōŒ�13���i�e�F3�����܂ށj�ƂȂ��Ă���B�Œ�Ƃ����������́A�����ɑO��������̎��ʂ������Ȃ��Ă邽�߁A����̑O���������̂��������ꍇ�A���������m�����Ȃ����炾�B

�@2011�N8�����{�����2�T�ԁA�q�O�}�o�v�ŕ����ꂽ�A�X�t�@���g�����̖�300����Ԃ�2�T�ԂɃq�O�}�̑��Ղ��s���ĂȂ��̂��܂�2500�`3000�قǎc���ꂽ���A���ꂼ��̑���I�O�����T���v����94���O���t�ɂ������̂����}���B�I�����W�F�������ʼn���������q�O�}�A�Ԃ���������̍~�_�n�O�}�B�����̑��Ղ�90���͐ΊD���܂��ăA�X�t�@���g��ō̎悵���̂ŁA������x���m�Ƀf�[�^�͎��Ă���Ǝv���B�i�Z�o�덷��1�o�ȓ��B����͈�̑���Ŋ���̃T���v�����Ƃ�m�F�B�v�������̌덷�����킹�Ă��ő�2�o���낤�j�@�c���10���͉J��A�ł�����薾�Ăȓy�̑��Ղ��A�X�t�@���g��ō̎�B�e�������A����x�͗�����B

�@�����̃f�[�^����A���F�E�ړ����[�g�E�s���p�^���E�ǂ��������̔����Ȃǂ��������āA�����Ɛ������o���Ă݂����B

���T���v�����O2011�N8��28���`9��11���^�����ꂽ������300m��ԁ^�L���T���v�����F94 |

�@�W�cA�D7.5�`8.9�p�͓̌̂��Ύq�łP�{2��3���B2���̕�O�}���Ⴂ�i��������O����11�p�O��j�B

�@�W�cB�D10�`12.4�p�̏W�c�ɁA��L��O�}2���ƒP�Ƃ̎�O�}2�`4�����܂܂��B

�@�W�cC�D13.4�`15.3�p�ɁA�P�Ƃ̎�O�}4�����܂܂��Ɛ��肳���B

�@���v11�`13���̂���3���ɑ��āu�ǂ������v�������Ȃ�(4��j�A�܂��A�W�cC��2���ɑ��ẮA�Z���T�[�J�����ŎB�e�B����1���͒ǂ��������x�����Ȃ����I�X��O�}�B

�@���̂ق��ɐ�������̐i���̂�2�`3���Ɛ�������邪�i�I�����W�F�j�A�O���t���A�����͓̌̂����̒��������ɂ͔������A�T�˃f���g�R�[���_�n����U�^�[���������ʼn��������Ă���ƍl������B�����E��������̍~�_�n�̂����킹�č��v��13�`16���Ƃ����v�Z�ɂȂ�B����ɂ��Ă͂͂����肵�Ȃ����A�S�̂Ƃ��ĕ�͊��m�ł��Ȃ��B2011�N�͑䕗����̉��ђ�C���̉e���Ŕ_�n�����̉͐삪���炭�呝�����A�n��Ȃ��̂��͐�ƕ��s�ɕ������ȂǓ�����ς������߁A�ꎞ�I�ɂ��̋�Ԃɑ��Ղ��c�����̂̉\�����l������B

�@2008�N����̓����G���A�̒����ł́A�c���̂̃~�j�}����4���E4���E7���E13���ƕω����Ă��āA���Ȃ��Ƃ����̒����G���A�ł́A���Ɏ�O�}�̍~���̂��������Ă���ƍl������B�܂��A2008�N�E2009�N�̔c����4���́A�����I�ɂ͋��R���������A�̂̔���(2���j�́A���Ⴂ�̂ɓ���ւ���Ă���B���̃G���A�ł́A����N�ɍ~��Ă����̂ɁA���N�V�����̂��P���ɉ��Z�����̂ł͂Ȃ��A�N���̂���o�v�������A���̑���ɐe����N�ƌ�����V�����̂������Ƃ�������ւ�肪�N���Ă���B

�@2004�N�ȑO�ɂ́A���_�n�ɑ��āA�O����17�p�E20�p�̃I�X���b���~��Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ���A�ߔN�́A17�p�ȏ�̌̂��m�F����Ȃ��B�ő�O�����́A2009�N16.0�p�A2010�N14.8�p�A2011�N15.3�p�ƁA���������I�X�̂��̂ƍl������B���X�Ɋւ��ẮA�e�F��A��Ă�����X�ƒf�肷�邪�A10�p�O���̌̂�1���X�Ɛ��肷��ق��́A���܂�m���Ȑ���ޗ����Ȃ��B

�⑫�j�I�X���b�ɂ��}��

�@�ʐ^�̓I�z�[�c�N�C���̂���͐�Ō���������O�}�����A��������傫���������Ă���B����́A�I�X���b�̈ꌂ�ɂ���ĕ��킳�ꂽ�������A�����܂ŒB���Ă��邱�Ƃ��炱�̎�O�}�̐����͓���B���̒܍����琄���ɂ��Ȃ��^�I�X�̎d�Ƃ����A��O�}�����킦�Ă���J���t�g�}�X���[�̏�Ԃ��番����悤�ɁA�����I�ɂ��̍U���͔ɐB���݂ŋN�������̂ł͂Ȃ��B���m�Ŗ��C�ōD��S�����Ȏ�O�}�ł����Ă��A�ʏ�͂����܂ł̐[���킸�I�X�F���w�K���Ċ����E�����E�h������悤�ɂȂ��Ă������A�����I�ɁA�ɐB���ɂ�����炸�A���ׂĂ̎�����ʂ��ă��X�F�E��O�}����̃I�X�F�ɑ������S���͂��Ȃ�傫���A���̂��Ƃ����ʓI�Ɂu�I�X�F����O�}�E���X�F��}������v�Ƃ������ۂ��Ă���B���݂̖k�C���i���ɒ��R�Ԓn��j�ł́A�ꍇ�ɂ���Ă��̂悤�ȃI�X�F���ߊl�ɂ���Đl������Ō������A���X�F�E��O�}�̃q�g��l���ɑ������S�������ΓI�ɏ������Ȃ��Ă��܂��Ă���B�@ �@�ʐ^�̓I�z�[�c�N�C���̂���͐�Ō���������O�}�����A��������傫���������Ă���B����́A�I�X���b�̈ꌂ�ɂ���ĕ��킳�ꂽ�������A�����܂ŒB���Ă��邱�Ƃ��炱�̎�O�}�̐����͓���B���̒܍����琄���ɂ��Ȃ��^�I�X�̎d�Ƃ����A��O�}�����킦�Ă���J���t�g�}�X���[�̏�Ԃ��番����悤�ɁA�����I�ɂ��̍U���͔ɐB���݂ŋN�������̂ł͂Ȃ��B���m�Ŗ��C�ōD��S�����Ȏ�O�}�ł����Ă��A�ʏ�͂����܂ł̐[���킸�I�X�F���w�K���Ċ����E�����E�h������悤�ɂȂ��Ă������A�����I�ɁA�ɐB���ɂ�����炸�A���ׂĂ̎�����ʂ��ă��X�F�E��O�}����̃I�X�F�ɑ������S���͂��Ȃ�傫���A���̂��Ƃ����ʓI�Ɂu�I�X�F����O�}�E���X�F��}������v�Ƃ������ۂ��Ă���B���݂̖k�C���i���ɒ��R�Ԓn��j�ł́A�ꍇ�ɂ���Ă��̂悤�ȃI�X�F���ߊl�ɂ���Đl������Ō������A���X�F�E��O�}�̃q�g��l���ɑ������S�������ΓI�ɏ������Ȃ��Ă��܂��Ă���B�@ |

�⑫�l�@�j�O�����̋���邱��

�@���̃O���t�Ō������Ă͂����Ȃ��_�́A�̑O���������݂��邱�Ƃ��B9�p��A������13�p�O��̃N�}�������Ȃ��B9�p�䂪���Ȃ��̂́A�H�ɓ��Ύq��8�`9�p�ɂ܂Ƃ܂�A1�̌̂̓I�X�ł����X�ł�10�p�ȏ�ɑO�����𐬒������Ă��܂����炾�ƍl������B����13�p�O�オ�قڋƂȂ��Ă��邱�ƁB���̎R��ōL������������ƁA�ł����������O������13�p�`15�p���x�ŁA���b���X�Ɍ����Ă�����13�}�P�p�Ƃ����̂��{�����[���]�[�����낤�B����13�p�O�オ���̎��ӂɍ~��Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ͂ǂ��������ƂȂ̂��H

�@�o�������炷��A���X�͉��X�ɂ��ăI�X���S���I���n�������A�ʏ�͂��܂ł��u���m�Ŗ��C�ōD��S�����v�𑱂��Ȃ��X��������B��l�̃N�}�Ƃ��Ă̌x���S���I�X��O�}��葁���N������ƍl�����邪�A����͎Ⴂ�I�X�̍D��S�̋����̗��������Ƃ���������B��O�}���(3�`5���炢�j�ɁA�����ɂ����I�X�͕��U�s���Ɉڂ�A���X�͎q��Ăɓ���B���̐��ɂ������̈Ⴂ���A�D��S�ƌx���S�̈Ⴂ�ɒʂ��Ă���Ɛ����͂ł���B���́A���̃A�E�g�h�A���W���[�G���A�͉Ă̏W�q��12���l�ȏ�̃L�����v�ꂪ����Ċ��ɓ�����Ă��邱�Ƃɉ����A�ߔN�A���傤�ǃq�O�}���f���g�R�[���̗l�q�����ɍ~���7�����{�`8����{�ɖ��N�ό��Ղ�E�ԉΑ�����ɍs��ꂽ�������B�����������X�̐l�Ԋ����ŁA�O����13�p�ȏ�̃��X�F�͂��̃G���A�̃f���g�R�[���_�n���h�����Ă���A�����Ƃ�Η��H�͐��R�Ƃ���B���̐������������Ȃ�A�W�cC�̌̂Ƀ��X�͂��Ȃ��ƍl����̂����R���낤�B�Ƃ���A�W�cC�̌̂͂��ׂăI�X��O�}�ŔN���3�`4�A�W�cB�̃��X��O�}�̔N���1�`3�ƍl���邱�Ƃ��ł���悤�Ɏv���B

�@�W�cC�̌̂����ׂăI�X��O�}�ł���Ƃ�������̌㉟���Ƃ��ẮA���̂悤�Ș_������B

�@���̃G���A�̔_�n�̂قƂ�ǂ��q�O�}�ɑ��Ă̖h�����{���Ă��Ȃ����߁A���X�F�͐l�ו��ŐH�����߂��\���ɂł���X���ɂ���B�܂��O�N2010�N�͎R���L��ŁA�R�N���A�}�^�^�r�A���}�u�h�E�Ȃǂ̖̎��̂Ȃ肪�悭�A�V�J�̉���s�\�́i�蕉�����[�j�������I�ɑ����ȂǁA�ǂ̏�������l���Ă�����ɐ����������X�͒����������ɂ����Ȃ�ꂽ�\���������B�Ɠ����ɁA���̃G���A�ł�2006�N�����O�}�������N�����Ă���A����\�Ȍ̂̓I�X�E���X�Ƃ��ɖL�x�ł��邱�Ƃ���A����������ɂ����Ȃ�ꂽ�\���������B

�@2010�N�ɂ͂��̃G���A�ɐe�q�A�ꂪ�Ȃ��A9�����{�ɓ��Ύq�Ǝv����P�ƌ̂�1���A������������Ă����������B7���̍~���̂̂����A3���𗂔N�o�Y�\�ȃ��X�F�Ɖ��肵�A2011�N�ɂ�3�g�̎Ⴂ��O�}�̐e�q�i���Ԃo�Y�j�����̃G���A�ɍ~���Ɨ\�������B���ۂ�2�g�����̃G���A�ɍ~��Ă������A��O�}�̔N��͗\���ʂ�Ⴂ�B�����������n�ȏ��o�Y�g�����ꂾ�������Ɍ���E�����E�o�Y�������Ȃ��Ă��邱�Ƃ���A�����N���̃��X������E�����E�o�Y�E�q��Ă̂����ꂩ�̒i�K�Ŏ��s���Ďq�����ĂĂ��Ȃ��Ƃ������Ƃ́A������ƍl���ɂ����B����������O�}�����̋G�߂ɒP�ƍs�����Ƃ��Ă����̉\���́A�Ⴂ��O�}�ɂ��肪���ȁu�����e����v�������Ȃ��A�܂�A���Ύq��9���̒i�K�Őe���痣���Ă��܂��\�������A����ɂ��ẮA���Ύq�̒P�ƌ̂��܂��������̃G���A�Ŋ��m�ł��Ȃ��̂��s���R���B

���������A���̃^�C�v�̒P�Ɠ��Ύq���ǂ��Ă�ł������͎�����B�Ȋw�҂̐��ɂ��ΐe�����1��4�������x����Ƃ���Ă���炵���A�P�ɐe����͂���ĒP�ƍs�����Ƃ��Ă��邾���Ȃ̂����m��Ȃ��B���̂�����̎������킩��Ȃ��̂ŁA�����ł́A���肵�đ��̎�O�}���l�̊�����P�Ƃł��Ă��铖�Ύq�́A�e���ꂵ���̂Ƃ����F���ŏ����Ă���B

�@

�@���̃O���t�̑O�������z�́A�N�ɂ���ăT���v���������قȂ邪�A�p�^�[���͓���ł���B�e�F�̗L�����̂����A�ǂ̔N���W�cA�EB�EC�ɕ�����A���̕��z���T��2011�N�O���t�P����B

�@���̃G���A�ł̓f���g�R�[���_�n�ɍ~���̂���O�}��������O����������2006�N���璲�ׂĂ������A�~���q�O�}�͂قڂ��ׂĎ�O�}�ŁA�����̌̂��ߎE����Ă�����Ȃ��Ă��A�N���ς��Ǝ�O�}�̓���ւ�肪������B�܂��A�T��4�`5�Ɏ���Ƃ��̃G���A�ւ̍~���E�~�_�n���Ȃ��Ȃ�B����ɁA�܂�1�E2�̐V�Q�̎�O�}���~��Ă���Ƃ������Ƃ̌J��Ԃ��Ȃ̂��B

�@�����ŁA2008�N����́A���̎�O�}�̈ꕔ�ɑ���ǂ������v�������Ȃ��A�~�����E�N��\���E����E���i�ɂǂ������ω������邩�ɏœ_���i���Ē����������Ȃ��Ă����B�������Ď�O�}���Ǐ��I�ɑ������G���A�ŁA�ǂ̂悤�ȑł������I���B�P�ɂ��̔N�̑�ł͂Ȃ��A�Œ�ł����N�̃X�p���łǂ������������������̏������Ɍ����킹���邩�B��������ؓI�Ɍ���߂邽�߂ł���B���������Ȃ���u�ǂ������v�Ƃ����l�דI�ȓ�������������̂́A�ʏ�̌������炷��Ν|�j��ŁA�{���̃q�O�}�̐����������ɂ����Ȃ�B�������A�l���̌���ł́A���ɐl�g��Q�̖h�~����Ƃ�Ȃ���̊ώ@�ɂȂ炴��Ȃ��B

�@�ȏ�̏���A���̋Ǐ��I�G���A�́A���ɎႢ�̂��u�H�̗c�t���v�̂悤�ȗl����悵�Ă���ƕ\�����ł���B���b�̃N�}�ɂƂ��Ắu�L���v�ɢ�q�g�̊������a�v�Ƃ����v�f���傫�������Ă���̂ɑ��A��O�}�̗L���s���ɁA���Ȃ��Ƃ����̃G���A�ł́A�q�g�̊����͂��قlje�����Ȃ��Ƃ������Ƃł���B�����2011�N�H�A�����Ɍ��ꂽ�̎Ⴂ��O�}�ɂ������A�u��O�}�͌x���S�������v�Ƃ�����������̓͌����ɗ����Ă���B�L�����v�ꂩ��100m�n�_�ɌߑO���ɂ܂����ΊD�Ɍߌ�ɂ͎e�F���X���Ղ��c���ȂǁA��O�}�ł���Ȃ���A��O�}�̍s���p�^���̓�����F�Z���c���Ă����B�q�g�Ƒ��������ۂɁA���ׂẴN�}���u�Q�Ăē�������v���邢�́u�����オ��l�q�����Ă��瓦������v�Ƃ����s���`�Ԃ������Ă���̂ŁA������V����x�A�[�Y�Ƃ͌����Ȃ����A��O�}���L�̖��x���E�y���͑傢�Ɍ�����B

�@2���̃����}�}�O�}�Ɉ�Ă�ꂽ���N�i2011�N�j�̎e�F3���́A�����ɐe���ꂷ��Η��N�ɂ͎�O�}�ƌĂі���ς��邪�A���̎Ⴂ3���̍s���Ԃ�͍�����ڂɕ����Ԃ悤���B�������A�����}�}����̖��x���̓`���̓q�g�ƃN�}�ɂƂ��čD�܂����Ȃ��̂ŁA���N�x�̒ǂ������^�[�Q�b�g�̕M���i�ƂȂ�B�i���P�j

�@�������v���ӃO�}�Ƃ��ă}�[�N���Ă����W�cC��1���͐���4�B��x�̒ǂ��������܂߂�����̊ώ@����A����������ƍU�����̍����̂Ƃ̋^��������A�ߊl��O���Ɋώ@�𑱂��ė������A�������N�̃p�^�[�����炷��A���͍̌̂��N���Ō�ɂ��̃G���A����͎p�������\���������B

�@�����𑲉�����5�Έȏ�̎�O�}�̓����́A�܂������G���A���g�����Ē��ׂȂ���Ε�����Ȃ����A�V�J�p�̓d�C��ɑ��ẮA���Ƃ��ȒP�Ɍ@��Ԃ��헪�������o���قƂ�Ǐ�ǂƂȂ�Ȃ��̂ŁA�q�g�̊����������łȂ����ӂ̃f���g�R�[���_�n�̂����A�I�X���b�������ɗ��p���Ă��Ȃ��ꏊ�������A��������o�v���Ă���̂��낤�B�f�ГI�Ȓ����f�[�^�E���Ⴉ�炷��������@�ł���B�c�O�Ȃ���A�u�H�̗c�t���v�Ńf���g�R�[���̖����o������O�}�́A��قǂ�������q�O�}�d�C���ݒu���Ă��Ȃ�����A���ƂȂ����R�ɂ�����߂�Ƃ������Ƃ͍l���ɂ����B���ۂɃf���g�R�[���_�n�ɓ��荞�ݖO�H����1�����O����A�f���g�R�[���ւ̈ӎ��������̃q�O�}�ɂ͐����A�l�q���ɍ~���ȂǍs����ω�������̂��ʏ킾�B

���P�F�@��1012�N�A�\���ʂ肱�̐e�q���O�N���l�̃��[�g�E�p�^���ō~�����Ă����B�����ɃA�X�t�@���g�̕������𑖂������肵���B�����\�z�O�������̂́A8���ɓ����Ă��q��������Ă��Ȃ��_�B3���̋����͎�L�тA�����ނˈꏏ�ɍs�����Ă����B8����{�ɔh��Ȓǂ���������x�B�����ĉ��{�ɗ[���̃p�g���[���ŋߋ����������o���������A�����ɍ~�����Ă�����ɁA�q�g���ڋ߂����Ƃ��̔����͂����B�O�N���D�܂������֍~�_�n���[�g���ړ������̂ŁA���炭2���̎e�F�̐e����ɒ��ӂ��Ȃ���Êς̍\�����B ���P�F�@��1012�N�A�\���ʂ肱�̐e�q���O�N���l�̃��[�g�E�p�^���ō~�����Ă����B�����ɃA�X�t�@���g�̕������𑖂������肵���B�����\�z�O�������̂́A8���ɓ����Ă��q��������Ă��Ȃ��_�B3���̋����͎�L�тA�����ނˈꏏ�ɍs�����Ă����B8����{�ɔh��Ȓǂ���������x�B�����ĉ��{�ɗ[���̃p�g���[���ŋߋ����������o���������A�����ɍ~�����Ă�����ɁA�q�g���ڋ߂����Ƃ��̔����͂����B�O�N���D�܂������֍~�_�n���[�g���ړ������̂ŁA���炭2���̎e�F�̐e����ɒ��ӂ��Ȃ���Êς̍\�����B

�i�ʐ^�j2���̎e�F��ѓ�����ǂ��n�߂����A�r���ŎR����p����������O�}���擱�ɓ���A�ʐ^�̗ѓ���n���ĎR�̎Ζʂɓo�����B���ʐ^�E�擪����O�}�B�E�ʐ^�E�e�F�B

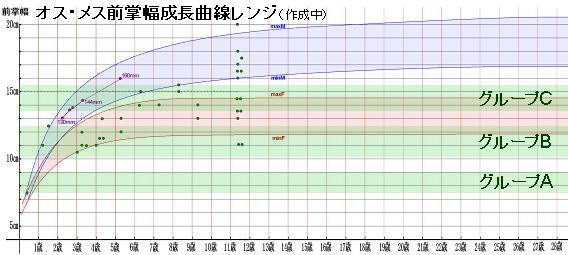

�@�Ȃ��A�O�����ƔN��̊W�Ɋւ��ẮA�I�X�E���X�Ƃ���90���ȏ�̃q�O�}�ɓK�p�ł���N��ʑO�����͈̔̓O���t���߂����Đ��N���쐬���ŁA��͂܂��K�v�Ƃ��邾�낤���A���i�K�ł́A�T�ˉ��̑O���������Ȑ��ɉ����čl���Ă���B

�@�ʏ�A���ɎႢ�̂͑O�������琫�ʂ�����Ȃ��B����14�p�̑O���������q�O�}�����Ă��A�I�X�Ƃ����X�Ƃ����Ȃ��̂����A���w�̔��������ł��́u�ω����v������Ƃ���Ȃ�ɐ���ł���ꍇ������B

�@���}�̐܂���O���t�i���j��2006�N���琔�N�Ԃ����O�}������i�ǂ������j�E�ǐՂ��Ȃ���O�������Ƃ��Ă������f�[�^�����A13�p�Ɗm�F�����N�̏��~�ɂ͊��ɃI�X�Ɛ��肵���B�����āA���̐���ʂ�O�����͐������A5���z�����t��ɂ�������ς�������̏��16�p�̑��Ղ���������c�����B���̑��Ոȗ����̎�I�X�͑�K�͂ɕ��U�s�����Ƃ����̂��A�����Ȃ��Εߊl���ꂽ�̂��A�܂��������m�ł��Ȃ��Ȃ����B

�@�e����サ�炭�̎�O�}�̏����ȑ��Ղ��琫�ʂ𐄒�ł���ƁA���̃G���A��1�`2�N��̍~���q�O�}�ɂ��āA�����܂߂ė\���ޗ��ɂȂ�B�܂��A��n�`������������A��O�}�ɂȂ�Ɨ\�z�����q�O�}�̍s���p�^�[������́A���̎e�F�̐e�����܂ł��낢���\�����邱�Ƃ�������x�\���Ǝv���B�\�����ł���Ƃ������Ƃ́A���肵�č����I�ȑ���Ƃ��Ƃ������Ƃ��B�\���Ȃ��ə��ߓI�E�ꓖ����I�ȑ���A������s���S�ɂ܂�Ȃ��`�łƂ��Ă��錻�݂��͂邩�ɑ�̕������̂��}�V�ɂȂ�B

�i2006�N���쐬�͍����j �i2006�N���쐬�͍����j

|

�W�]�Ƒ�w�j

�i�O��O�D�q�O�}�Ɋւ��Ă̊�{�I�m�������j

�@�P�D�����N���Ă��邩�A�����ɑ����Ăł��邾�����m�ɒm�邱��(�����j�B

�@�Q�D���ꂪ�ǂ����ċN���������l�@���邱�ƁB

�@�R�D����ǂ����ڂ��Ă�������\�����邱�ƁB

�@�S�D�����̔F�m�E�l�@�E�\���ɑ��i���Ȃ��Ƃ��j�Z���I�������I�ɍ����I�ȑΉ��������Ȃ����ƁB

�@����4�_���������艟�����A�ł��邾�����x���������Ȃ����Ƃł̂݁A�s�p�ӂɝ������Ă��܂����q�O�}�Љ�̐��퉻�����S�Ɏ������邱�Ƃ��ł���B�l��������y���ɂ��낿��낷���O�}����A�x���S�����������q�g�Ɛl����������x�����ĕ�炷�q�O�}�Ɉ�Ă邱�Ƃ��\�ƍl�����B�c�O�Ȃ���A�����ŋN���Ă��邱�Ƃ́A���̑z����z���Ă���A�����̉ߋ�����ׂ�����ł́A���l�̏ގ�����A���₩�ɉ������������������Ȃ������B

�@�Q�́A�Ȋw�I�ȗ��͖����ɂ��Ă��A�l�@�ɂ���ĉȊw�Ɩ������Ȃ������𗧂āA�R�Ɍ��т���B�\���ʂ�ɂ��낢�낪�����A�����̐M���������܂邾�낤���A�\�����Ή��������ʂƉ����ɐH���Ⴂ�������Ă���A���̏�ł܂��l�@���C�����Ă����ق������Ȃ��Ɨ��������B����̌��ۂ��A�Ȋw�̗���҂��Ă���Ȃ��B���Ƃ����āA�]�����̈��K�I�ȕߊl��{���ł͌��ʂ͒m��Ă���B�����ɍ~��Ă����O�}���R�A���N�O���E���Ď�菜���Ă��A�~���̂����N����ւ�邾���łقƂ�nj��ʂ��Ȃ��͂����B���ɁA�ߏ�ȃq�O�}�ߊl�����̏̈������ɂȂ��Ă���Ƃ���A�Ȃ����炻��𑱂��ĉ��������{�I�ɉ������Ȃ����Ƃ͑z���ł���B�����I�ɁA���̃G���A�ł͏e�����㩂��g�p����]�n�������A�ǂ���ɂ������̃��X�N�����܂Ƃ��B�܂��A���̕ߊl����背�x���ʼn\�ł����Ă��A����ׂɋ߂��`�Ŏ�O�}���Ԉ�������悤�ȕߊl�ł́A���W���[�G���A�̈��S���Ɍ��т����Ȃ��\���������B�����ŁA�ǂ������Ɠd�C����厲�ɂƂɂ������̏𗽂��Ȃ���A�l�����̃q�O�}�̃G�T��ɑq�O�}�̖h�����{�����̂�҂��A�����̎�O�}�̐����𑣂����Ƃɐ�O��������ƂȂ����B��O�}�̐����ɁA�q�g�Ɛl���ւ̌x���S�Ɗ�����ϋɓI�ɎC�荞��ł������Ƃ����̂����݂����Ȃ��Ă�����g�݂��B���̒��ŁA���Ɍx���S���キ�ǂ��������ōs�����P�������Ȃ��́A�l�ו��̉a�t���Ńq�g��L�����v��E�l�ƂȂǂɂ��܂Ƃ��E�����������́A���邢�́A���i�ɖ�肪�Ȃ��Ă��˔��I�Ɋ댯���������Ă���P�[�X�ɑ��ĕߊl���Ď�菜�������Ƃ����B

�@�n��̈��S���m�ۂ����낢��Ȕ�Q�𑍂��Č����Ă����q�O�}��Ƃ����̂́A��������̔��z�ł͂����܂�Ȃ����s�E�E���Q�E���Q�̗ނł��Ȃ��B�u���ł��E���ȁv�ł��u���ł��E���v�ł��Ȃ��킯�����A���������ĕK�v�\���Ƃ��邩���J�M�ƂȂ�A���̃J�M�͎����{�ӂɃq�O�}��m��A�������邱�Ƃ��炵�������Ȃ��悤�Ɏv���B

�@���y���ɂ͌��݁u���N30���̃q�O�}��ߎE����v�Ƃ������l�ڕW�������ɂ���B�ߊl�ȊO�ɉ��������������A100�N�ς��ʂ��̊��o�ɂ͋�����邪�A����100�N�ŁA�ڂ��蓔��d������①�ɁE�e���r�E�g�ѓd�b�E�p�\�R���ƉȊw�Z�p���i�����Ă����̂Ɠ��l�A�D�ꂽ�N�}�����⌤���ҁE�����Ƃɂ���ăq�O�}�̎����͏��X�ɉ����������ꍇ���I��̎������i�����Ă��Ă���B���R�ƃq�O�}�̕ߊl�ڕW�����f���A���R�ƃq�O�}��ߊl���A�Ӑ}���\����������O�}���炯�̍��ׂƊ댯�Ȑl������������Ă��܂��Ă���̂́A���݂̖k�C���ɂ����ĉ������y�������ł͂Ȃ����낤�B���ۂɁA2011�N�ɂ͗L�Q�쏜�Ńq�O�}��(10�����݁j32���Ƃ����k�C���ł͓ˏo�������̃q�O�}��ߊl���Ă��鉓�y�������A���ꂾ���̃q�O�}��h������ؕ��y�������R�ƎE���Ă��邱�ƂɁA�����E�����I�Ȓx��Ƃ����p�̈ӎ��͂ǂ���玝�ĂĂ��Ȃ��炵���B�V�J���Ⴀ��܂����A���̌���Ƀq�O�}�̕ߊl�ڕW�̓[���ȊO�ɂȂ��B�q�g���̃~�X��s�\����Ӗ��A�����Ă�����Ƀq�O�}���̈�`�I�v�f���ߎE�ɂȂ��邱�Ƃ͂���B���Ƃ��ẮA�ߎE�̔��f������Ƃ��͑������A�l�X�Ȏ�@�ŏ���ɉ����ޕ��̃[�����߂����Ă���B

|

�햾�����\�\�\�X�J���N�ƃE���t

��l�̐搶�������X�J���N�ƃI�I�J�~(StripedSkunk��GrayWolf�j

�������N�}�\�\�\��萫�ƈُ퐫

�@�����I�ɁA���������N�����Ă���q�O�}��]������Ƃ��A���ɂ���ꏊ�ő����̃q�O�}�����X�ɖ����N�����ꍇ�͂��̏ꏊ�ɉ��炩�̖�肪����Ƌ^���A1���̃q�O�}�����������̏ꏊ�E�q�g�ɑ��Ė����N�����ꍇ�́A���̃q�O�}�ɖ�肪����Ɣ��f����B�܂�A�q�g�ɂƂ��Ẵq�O�}�̖�萫�ł͂Ȃ��A���̃q�O�}�ُ̈퐫����{�I�Ȕ��f�̎ړx�Ƃ��Ď����Ă���B

�@����l���t�L���̂�ɑ�ɓ�������A�����ł��傤�ǃt�L��H�ׂĂ����q�O�}�ƃo�b�^���������N�����U��������������B���̏ꍇ�͂ǂ����낤�H�@�q�g���q�O�}�ɂ���ĕ������Ă���̂�����A�q�g���炷��Α��肾���A���Q�O�}�ɁA���͂�������ُ퐫�������Ȃ��B���炭�A�q�g���N�}���s���ӂŃo�b�^�������͋N���A���̏����܂�ɐؔ����Ă������߂ɂ��̃q�O�}�͙�l�Ɏ���o���Ă��܂����̂��낤�B���̎�̃q�O�}�́A�q�g�Ɩ����N�����Ă����Ȃ���A���̌�A�_�B�ꂵ���悤�ɉ������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�ǂ����ŕ��ʂ̃N�}�̐����𑗂��Ă���̂��낤�B����������������l�ɂ͢���㒍�ӂ��Ă��������ˁv���炢�̌����������Ȃ炷�邵�A�N�}�ɑ��Ă����l�ŁA���̃N�}��ǂ��ĕߎE���鍪���͎����Ȃ��B

�@�������ɁA���̃N�}�Ɉ����ُ퐫���������ꍇ�́A�����悤�ȕ����҂��o����A���邢�͊댯�ȑ����E�ڌ������������ƂɂȂ�B���̏ꍇ�́A��������s�����ĕߎE�̑Ԑ��ŗՂނ��A���ۂ́A�N�������䂷��O�ɂ��ُ̈퐫�����m���邱�Ƃɐ_�o�������A��������N�}�Ɋ댯�Ȉُ퐫���m�F�ł���A�����ɂ��̃N�}���}�[�N���A�ꍇ�ɂ���Ă͕ߎE�̃X�^���X�ő���B���ہA���̃p�g���[���́u�N�}�����邩���Ȃ����v�ł͂Ȃ��A������ʂ��猩�āu�댯�x�̍����N�}�����Ȃ����v�A���̗\�����܂ߌ��ĕ����Ă���B

�@�l���̃��X�N�}�l�W�����g�ł����l�̎ړx�������B�v����ɁA�q�O�}�Ƃ̊Ԃɖ�肪�������Ƃ��A���ł�����łࢃN�}�������v�Ƃ��Ă���ƁA���܂ł����Ă��q�O�}�̃X�L�������サ�Ȃ��̂��B�X�L�����m���������������ɐU�镑���Ă���ƁA���ǁA��Q�̉����ɋ߂Â��Ă����Ȃ��B����͖k�C����100�N�����ė����Ă����悤�Ȃ��́B�����������ɕ������邾�낤���A�l�g��Q�ɂ���o�ϔ�Q�ɂ���A�R���ɂ���l���ɂ���A�{�C�Ŕ�Q�������߂����̂ł���A���܂�q�g�{�ӂɕ炸�����{�Ӎl����ׂ����낤�B���̃X�^���X��ŁA�q�O�}�ُ̈퐫�Ƃ����̂́A��X���q�O�}�����������Ă��������Ō���������ł��M���ɑ���ړx�ł���B

�@���̃N�}��2011�N�̒�����8�����{��������������ė����́i����4�E�I�X�j�����A���h���ȃf���g�R�[���_�n�ɍ~���K���������Ă��܂��Ă����B�܂�100���f���g�R�[����H�ׂĂ���̂Ŕ_�Ƃ̌o�ϔ�Q���o���Ă���q�O�}�Ƃ������Ƃ��ł���B����������A�q�g���̂��̂Ɛl�אH���i���ٓ��₨�َq�E�W���[�X�j���֘A�t���Ċo���Ă��炸�A���ό��G���A�Ɋ������Ȃ���A�ό��q�E�L�����p�[�ɑ����������Ƃ͂��납�A�ڌ����ꂽ���Ƃ��Ȃ��B�܂�A�q�g�ɑ��Ĉ��̌x���S�����Ɋl�������̂Ƃ������Ƃ��ł��A�q�g���\�������Ċ������Ă��邱�Ƃ���댯���̒Ⴂ�q�O�}�Ɣ��f�ł���B �@���̃N�}��2011�N�̒�����8�����{��������������ė����́i����4�E�I�X�j�����A���h���ȃf���g�R�[���_�n�ɍ~���K���������Ă��܂��Ă����B�܂�100���f���g�R�[����H�ׂĂ���̂Ŕ_�Ƃ̌o�ϔ�Q���o���Ă���q�O�}�Ƃ������Ƃ��ł���B����������A�q�g���̂��̂Ɛl�אH���i���ٓ��₨�َq�E�W���[�X�j���֘A�t���Ċo���Ă��炸�A���ό��G���A�Ɋ������Ȃ���A�ό��q�E�L�����p�[�ɑ����������Ƃ͂��납�A�ڌ����ꂽ���Ƃ��Ȃ��B�܂�A�q�g�ɑ��Ĉ��̌x���S�����Ɋl�������̂Ƃ������Ƃ��ł��A�q�g���\�������Ċ������Ă��邱�Ƃ���댯���̒Ⴂ�q�O�}�Ɣ��f�ł���B

�@�܂��A�d�C���O�ɂ������̃q�O�}�̍s�����O��̃f�W�^���Z���T�[�J�����œ���B�e���m�F�����Ƃ���A���̌̂����S�ɓd�C����w�K���������Ă��邱�Ƃ��킩�����B

�@���̏ꍇ�̂��̌̂ւ̑Ή����f�Ƃ��āA�����E�U���ǂ͕ߊl���ȒP�ɋ����邪�A���ہA��㩂��d�|������A�e��C���郊�X�N�ɉ����A���̌̂�ߊl���������������Ƃ̃f�B�����b�g�̂ق����͂邩�ɑ傫�����낤�B

�@���̎ʐ^�̌������ɂ͕ʌ��łЂƂ̔�㩂��u����Ă��邪�A���̎����̕��������炷��A���̃N�}�͔�㩂Ɏd���܂ꂽ�V�J���[���\�����m�ł����Ԃɂ���ɂ�������炸�A����ɂ�����C�z�͂Ȃ��B�����̕ߊl���̔��f�����̎������ƁA�e�����̂̒��b�s���S���҂ɍ����I�Ȕ��f��v������̂����Ȃ悤�ɂ����v���Ă���B����A�����Ȃ������m��Ȃ������Ƃ���g�A���⍓�g���A�e�n�̃q�O�}�̎�����c�����A���x�̍��������I�Ȕ��f���ł���悤���ݏo���Ă���邱�Ƃ����҂���B

| �q�g�ƃq�O�}�̏���������u��O�}�v |

�@���݁A�k�C���ł̓q�O�}�̊댯�x�E�ُ�x�𑪂邽�߂̑Ή�����o����Ă���B�Ⴆ�A��q�g�����Ă������Ȃ��N�}�͕ߊl�Ή��v�Ƃ��鍀�ڂ����邪�A�c�O�Ȃ��炻��͕K�������������Ȃ��B������悭�l�����ꍇ�Ɏ����͂̂��锻�f�ޗ��ƂȂ��Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B����́A�������w�K����������q�g�ōl����킩��₷���B��p���c�꒚�ő�����q�g�ُ͈�҂ł���v�Ƃ����ꍇ�A����͑�l�ɐ��������q�g�ɓK�p�ł���ړx�ŁA�c�t���������������Ă��u����A���킢���I�v�ƂȂ邾�����낤�B�܂�A��e���痣��A���낢����w�K���Ă���Œ��̎�O�}�ɂ́A��̔��f�͒P���ɓK�p�ł��Ȃ��̂��B�ɒ[�Șb�A�k�C���̏o���Ă����ł́A�e�F�̂قƂ�ǂُ͈퐫���������댯�ȃN�}�A�ƂȂ�B���A����̓q�g��l���ɑ��Čx���S�����ׂ����b�q�O�}�̎ړx�Ƃ��Ĉُ�Ɍ����邾���ŁA�e�F�Ƃ��Ă͂������Đ���ȏ�ԂȂ킯���B���݂̖k�C���ł͓��ɁA�l������ɎႢ�̂������������Ă��邱�Ƃ��������낤�B���̊��ɂ����āA��O�}�ɏœ_�ĂȂ��Ή����f�́A���X�ɂ��ĕs�������܂�ł��܂��B �@���݁A�k�C���ł̓q�O�}�̊댯�x�E�ُ�x�𑪂邽�߂̑Ή�����o����Ă���B�Ⴆ�A��q�g�����Ă������Ȃ��N�}�͕ߊl�Ή��v�Ƃ��鍀�ڂ����邪�A�c�O�Ȃ��炻��͕K�������������Ȃ��B������悭�l�����ꍇ�Ɏ����͂̂��锻�f�ޗ��ƂȂ��Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B����́A�������w�K����������q�g�ōl����킩��₷���B��p���c�꒚�ő�����q�g�ُ͈�҂ł���v�Ƃ����ꍇ�A����͑�l�ɐ��������q�g�ɓK�p�ł���ړx�ŁA�c�t���������������Ă��u����A���킢���I�v�ƂȂ邾�����낤�B�܂�A��e���痣��A���낢����w�K���Ă���Œ��̎�O�}�ɂ́A��̔��f�͒P���ɓK�p�ł��Ȃ��̂��B�ɒ[�Șb�A�k�C���̏o���Ă����ł́A�e�F�̂قƂ�ǂُ͈퐫���������댯�ȃN�}�A�ƂȂ�B���A����̓q�g��l���ɑ��Čx���S�����ׂ����b�q�O�}�̎ړx�Ƃ��Ĉُ�Ɍ����邾���ŁA�e�F�Ƃ��Ă͂������Đ���ȏ�ԂȂ킯���B���݂̖k�C���ł͓��ɁA�l������ɎႢ�̂������������Ă��邱�Ƃ��������낤�B���̊��ɂ����āA��O�}�ɏœ_�ĂȂ��Ή����f�́A���X�ɂ��ĕs�������܂�ł��܂��B

�@����10�Έȏ�̂����������ʂɕ�炵�Ă��鐬�b�q�O�}�𐳏�ƕ\������Ȃ�A�e�F�E��O�}�ُ̈퐫�Ƃ����͖̂��o���E���m�ł��邱�Ƃɂ����́B�a�t������������ُ�O�}�E�댯�O�}�ُ̈퐫�́A�t�ɉ������w�K�������ʌ��ꂽ�����ُ퐫�B�܂�A�o���E�w�K�Ƃ������Ƃɂ����Ă܂����������̎��ۂ��ꊇ��ɂ��Ă���̂��A��q�k�C���̏o���Ă��锻�f��Ȃ̂ł���B���ɐl�אH���ʼna�t������ُ퐫��тт��̂̍X���Ȃǂ͋ɂ߂č�����A�o���̖R�����E���m�E���n�ɂ��ُ퐫�Ȃ�A�m�炵�߂邱�Ƃɂ���čs�����P��_���]�n�͏\���ɂ���B

�@���Ȃ��Ƃ����݂̖k�C���ł́A�e����̒i�K�ŏ\���q�g�Ƃ̊W�E���������w�яI���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��悤�Ɏv���B�q�g������Ă������ł���v�ƌ�����Ƃ���܂ŁA�q�g�ɂƂ��ĕK�v�Ȃ��Ƃ��w�K���Ȃ��̂��B����ɂ̓q�g���̓x�ʂ̖������邪�A�Ⴂ��O�}�͑����Ɏq���ꂷ��X�������邽�߁A��O�}�i�Ⴂ���X�j���������l������ł́A����ɂ��̌X�������܂�\��������B�p���c�꒚�̗c�t���������e���郌�x���̈ꗥ�̊�ł͂Ȃ��A���������q�O�}�̐����ߒ��ɔz���������K�v���B�w�K�ߒ��ɂ���A�܂��o�������C�ōD��S�����Ȏ�O�}�ɑ��A���ߓI�Ōy���ȍs���������đ��ߎE�ł͂Ȃ��A�ǂ��������̍s�ׂŃq�g�����e�ł���i�K�܂Ŋw�K�����A�s�����P���߂����ׂ����낤�B

�@�쐶�����̕ی�Ǘ��ł͐�����R���g���[���Ɛ������R���g���[�����悭��荹������邪�A���m�\�������̒����q�O�}�Ƃ��������ɑ��Ắu�����R���g���[���v���d�v�ۑ�ƂȂ�B�܂����ۖ��A������R���g���[���Ƃ����Ă��ǂ������E�d�C��Ȃǂ̌��ʓI�Ȏ�@�Ȃ��Ƀq�g������Ɍ��߂����E����ێ��ł���͂����Ȃ��A���݂̖k�C���ɂ����鐶�����Ɋւ��Ă͐M���ɑ���f�[�^�͓����Ă��Ȃ����A���R���I�i���Ԋw�I�j�ȓK��������������͂邩�ɉ�����Ă���Ǝv���A�l�Ԋ��I�ȓK���������i���e�ʁj���l����K�v������B�܂�A�q�g���̃X�L�����A�b�v����A�q�g���u���Ă�������v�Ƌ��e�ł���q�O�}�̐������₹�邵�A��Q�������Ɍ����킹����B

�@��ɂ���Ē萫�I�ȋc�_�ɂ����Ȃ�Ȃ����A�e�F����e������o�Đ��b�ɂȂ��Ă����q�O�}�́A��l�ԑ�����̋��e���E���i���C���v�̃O���t��萫�I�ɕ`���Ă݂��B�����܂Ŗ͎��}�����A��O�}�ɂ�鋳�����������ƌĂԂƂ���A���ܖ��ɂ��Ă����O�}����͒�������ɂ�����A���̌�͎����I�Ȋw�K�E�����Ƃ������ƂɂȂ邾�낤�B

�@�O���tA�F���݂̖k�C���ōŗǂȐ����Ȑ�

�@�O���tB�F���ϓI�Ȑ����Ȑ�

�@�O���tC�F��O�}���玙���ɕߊl���ꂽ�ꍇ�̐����Ȑ�

�@�O���tD�F�����w�K��蒅�����Ă����O�}�ɂ���Ĉ�Ă�ꂽ�ꍇ�̐����Ȑ�

�@��e�F�ُ͈�O�}���v�Ƃ����_�́A�e�F����O�}�ȏ�ɢ���m�Ŗ��C�ōD��S�����v�Ȃ��߁A�q�g�����猩�������̍��i���C�����͂邩�ɉ�����Ă��邽�߂����A�ʏ�A��O�}�̐��䉺�ɂ���̂ŁA�q�g�Ƃ̊Ԃɖ�肪�\�ʉ����Ă��邱�Ƃ͏��Ȃ��B��肪�o��̂͂��̐��䂪�O�ꂽ�Ƃ��A�܂�e��������ɂ��Ă��炭���B�������炪�q�g�ɂƂ��čD�܂����悤�ɂȂ���Ă���A��O�}�ɂȂ��ď������Y���Ă�邾���Ŏ��R�Ƀq�g���\�����e�ł���q�O�}�ɐ������邾�낤���A�����łȂ��ꍇ�A�ǂ�������d�C��ȂǁA����܂łɂȂ�������@�ŐϋɓI�ɋ��炵�ăO���t����Ɏ����グ�Ă��Ȃ��ƁA����̎�O�}�͂��܂ł����e�͈͂ɓ��B�ł��Ȃ��B�[�I�ɂ����A���ꂪ�q�g���̑��̃X�L���A�b�v�ƕ\���ł���B

�@����A�q�g���̍��i���C���������������e�x���グ�Ă�邱�Ƃ��K�v���B�u�N�}���ߎE�v�Ƃ��������I�Ȑ}���ł͂Ȃ��A�̎��ʂ����A���̌̂̐���������߂���ŁA������Ȃ狏�Ă��������ȁv�Ɨe�F����X�^���X�B�܂�A�q�O�}���̃q�g�ւ̊w�K�x(�O���t�j�������グ�A���i���C���������Ă�邱�ƂŁA�܂荇����t���Ă������Ƃ����̂��A��̂߂����鍇���I���f���Ƃ������ƂɂȂ�B

�k�C���E���R���ے� �k�C���E���R���ے� |

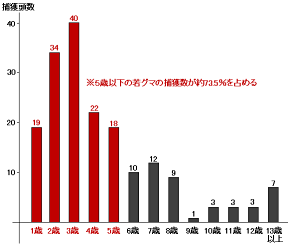

�@��́@2011�N8��9�����݁A�쏜�ɂ���ĎˎE�E�ߎE���ꂽ�q�O�}�̔N��\�����O���t�ɂ������̂����A�ߎE�̔N����Ƃ��Ă͗�N�A�T�˂��̂悤�ȌX���Ő��ڂ��Ă���B�����Ƃ��Ă��鐬���ߒ��̎�O�}�̕ߊl�����������|�I�ɍ����A���O�}�v�ɂǂ��Ή����邩���q�O�}�ی�Ǘ��̊̂ł��邱�Ƃ��͂����肵�Ă���B�܂��A���̃O���t�Ɛ�q�̑O�������z�̃O���t������ׂ�ƁA�k�C���e�n�ɂ����āA��Ȃ菬�Ȃ莄�̒����G���A�Ɠ��������̃q�O�}�Љ�̕ω����N�����Ă���Ɛ��@�ł���B���Ȃ��Ƃ�21���I�ɓ����Ă���̔�㩂ւ̈ˑ��E�ߏ�ȋ쏜�����@�ł���B

�@�l������ő�������O�}�����̂悤�ɕߎE���Ă��̂�����ւ�邾���œ��X����ɂ����Ȃ炸�A���N�x�ȍ~�Ɍ��ʓI�ɂȂ����Ă����Ȃ��B5�N���10�N�������������Ɉ��������ɑ��ē����ߊl���J��Ԃ��Ă������炢�����肪�Ȃ����A����̗F��ɂ����������������҂��ĉ���������̂��Ƃ����s���ȋ^�₪����B�܂�A���̕�����ǂ������E�d�C��Ȃǂ̎�O�}����ɃV�t�g���Ă������ƂŁA��Q�E�댯�x�̌����ƃq�O�}�̐������ۑS�𗼗������邱�Ƃ��\�ƂȂ�B

�@���́A����������Ƃ̂ł���l�ނł���B�ߋ�������S���e���q�O�}�Ɍ������荌���ʂ𓊂�������A�܂��Ă⎊�ߋ�������X�v���[�𐁂��������肷��̂��Ƃɂ́A�قƂ�ǂ̃n���^�[�͓�̑��ށB���炭�A�����̃N�}�����Ȃ�e���������Ƃ���O�}�Ή����\���\���B�����āA��͂�N�}�������l�A����̎R���������Ċ������Ă������H�I�q�O�}�̐��Ƃ𗊂�ɂ��邵���Ȃ��B

�@�ǂ����Ėk�C���ł͂���قnj����ȕߊl��{���������͕ߊl�Ώd�ɂȂ��Ă��܂����̂��H�@�����ɂ́A�k�C���̐���̉ߎ��E�Ӗ�������悤�Ɏv����B�k�C���ɂ�����q�O�}�쏜�͎�Ƃ͕ʂ́w�k�C�����b�ی쎖�ƌv�揑�x�Ƃ����������́u�w�j�v�ɂ��������Ă����Ȃ�ꂤ��B���́u�w�j�v�̊�ƂȂ��Ă���̂��A���Ȃ���~�낳��Ă���w���b�ی쎖�ƌv��̊�i���ȍ���2���j�x�ŁA�����@�͂�����w���b�ی�@�x�B�����̖@�E�����E�w�j�b�O�_�Z�b�g�ȂǂƎ��͌Ă�ł��邪�A�v����ɁA�k�C���ł͊G�ɕ`�����݂Ō���ł܂������@�\���Ă��Ȃ��̂��B���͓s���{���m���Ɂu�����Ǝ�点�Ă��������ˁv�ƍ����Ă��邪�A���̓��m���͂����w�ǖ������Ď�낤�Ƃ����Ȃ��B����ł͖k�C�����R���ۂɂ��U���ǁi���E�x���j�ɂ��u�悵�A����Ă���Ă݂悤�v�Ƃ����C�^���N����Ȃ��B������l�Ԃ�����d���Ȃ��ʂ����邾�낤���A�e�s�����̒��b�s���Ɏ����ẮA���b�O�_�Z�b�g�̑��݂����m�炸�ɋ쏜���w������l���������̂�����Ȃ̂��B

�@���̂��Ƃ��v���ŋN���Ă�����Ă�����͑������A�Ⴆ�u�h���O��̋쏜�v�Ƃ�����O��Ȃǂ̓q�O�}�����������Ă������߂ɂ��͕K�v�s���ȗv�f�ɂ�������炸�A���Ȃ����S�ɂ��낻���ɂ��ꂽ�܂܂��B�_�Ƃ͖h�����쏜���I������Ɩk�C���ɔ����Ă���S�n�ɂȂ�A���R�R�X�g�̂�����Ȃ��쏜��I������B��Q�����邩�牽�Ƃ����Ă���ƍs���ɂ����A�s���������I�ɗF��ɂ��肢���Ĕ�㩂�ݒu�����肷��킯�����A�{���͖h��or�쏜�ł͂Ȃ��A���Ȃ��Ƃ��h��and�쏜�Ȃ̂����B

�@���͌��ʂ��B�쏜��{���Ƃ����͖̂k�C����100�N�قǖ��R�Ƒ������Ă��Ă��邪�A����Ńq�O�}��肪�����Ɍ����������H�Ƃ�������ɓ˂�������B�o�ϔ�Q�����ʓI�ɂȂ��Ȃ���S�Ȑl�����o���オ�������H�@�ہA�����ǂ��납�A��Q�͊g�債�A�l���͊댯�ƂȂ�A�����ł͎s�X�n�o�v�܂ŕ��ʂɋN���Ă���̂����B

�q�O�}���~�߂����

�@���łɃq�O�}���E���Ă��̃G���A���猇�������邱�Ƃɂ��A��Q�E�댯�x�̉����ɕK�������Ȃ����Ă����Ȃ����Ƃ���A�����ʂȃq�O�}�̋쏜�͐T�ݕʂ̕���u�ǂ������v�u�d�C��v�ȂǂɃV�t�g����Ƃ����̂������ɏ������_�������A�ł́A�����܂ŏ����Ă����w�͂������ɂ��ւ�炸�댯�Ȉُ�O�}��������o���オ���Ă��܂�����ǂ����邩�H�Ƃ�����肪�s���ɂ���B���̏ꍇ�A���̃N�}���ł��邾�����₩���m���Ɏd���߂Ď�菜�������Ȃ����A���̍Ō�̍ԂƂȂ�̂��N�}�������B�n�悻���Ėk�C���́A���̍Ō�̍Ԃ������Ă͂����Ȃ��B�������݁A�k�C���ł̓q�O�}���R�őΛ��ł���N�}���������O�̓��ł���B���̃q�O�}�̕ߎE�\�͂Ɋւ��āA�N�z�҂�����ցA�e�n��Ԃ̃N�}�������m�A�c�E���̏������𖧂ɍs���q�O�}���d���߂�Z�p��`�����Ă����A�댯�Ȉُ�O�}���s���|�C���g�ŕߎE����Ƃ����d�v�ȍ�Ƃ䂦�A�P�ɗF��Ƃ�����E�{�����e�B�A�̘g�ł͂Ȃ��A���I�Ȍ����ŐӔC�ƕۏ���Ƃ��ɂ�������t�^���ăv���Ƃ��Čق������K�v������悤�Ɏv���B���̓_�A������@�Ǘ��Ƃ����Ӗ��ŏ��h��x�@�Ɠ��l�ł���B��O�}�̊��������S���q�O�}�̐��ƂȂ�A�Ō�̍Ԃ̃N�}�����Ȃ�A����������I�ȃv���łȂ���Ȃ��Ȃ��������Ă����Ȃ����낤�B�������A���������Ȃ���A�k�C���ɂ�����q�O�}��A��Q�h�~�A���S�m�ۂ��j�]����͎̂��Ԃ̖��ł�����B�u�������܂��v�ł͂Ȃ��A��������͂��߂Ȃ��Ă͂����Ȃ����Ƃ̂悤�Ɋ�����B

���Ƃ����\�\�\����A�O���I�̃N�}��

�@�A���X�J�̌���Ŋw�ЂƂ̂��ƁB����́A�����邱�Ƃ͎E�����ƁA�Ƃ����^���B�A���X�J�̐X�̐����ł͋��ł��b�ł��A�H�����߂ɂ͎E���Ȃ��Ă͂����Ȃ����A�E���ΕK�����肪�����H�����B���ꂪ�g�ɐ��݂��Ă��鎄�́A��������������{�̓�������c�̂���͂ɂ�܂��̂����m��Ȃ��B�ʂɎ�����������̐��_�������Ă��Ȃ��킯�ł͂Ȃ��Ƃ͎v�����B�������Ȃ���A�k�C���ł����Ȃ��Ă���쐶�����̎E���́A���������̌����Ă����E���ƁA�ǂ����{���I�ɈقȂ�B�V�J���o�^�o�^�E���A�e��S�~�Ƃ��ď�����֎����Ă����B�����o�������m�Ŗ��C�ōD��S�����ȎႢ�N�}���A�ⓚ���p�ŗe�͂Ȃ��ˎE����B���Ӗ��ŁA�Ƃ��ɑe�G�ȎE�����������Ă���悤�Ɋ�����B

�@�k�Ă̊J����Ƀo�b�t�@���[��I�I�J�~�A�q�O�}�ɂ����Ȃ�ꂽ�����ꒃ�ȎE�����A�܂�ōČ�����Ă��邩�̂悤�Ɋ�����Ƃ���������B�����N���}�ŗѓ��𗬂��A���R���������������¢�����v�ɖk�C���̎�`�Ԃ��ڍs���Ă����̂��A�傫�ȗ��R���낤�B���̋�����������͂��܂�ɂ�������Ă���B���������A���������A�ɂ����������A�����������ƒn�ʂ݂��߂ďb�ɐڋ߂��A���邢�͑҂��\���A�Â܂肩�������C�����̒��ňꔭ�̏e�e�˂���B���ꂪ����Ǝv���Ă����B�I�I�J�~�ɑ���G�A���A���n���e�B���O�́A���̂Ȃ��A���X�J���̗��������A����ɂ́A��҂�������̐����オ���Ă���B�k�C���̃n���^�[�ɂ����������o�͂���̂��낤���B �@�k�Ă̊J����Ƀo�b�t�@���[��I�I�J�~�A�q�O�}�ɂ����Ȃ�ꂽ�����ꒃ�ȎE�����A�܂�ōČ�����Ă��邩�̂悤�Ɋ�����Ƃ���������B�����N���}�ŗѓ��𗬂��A���R���������������¢�����v�ɖk�C���̎�`�Ԃ��ڍs���Ă����̂��A�傫�ȗ��R���낤�B���̋�����������͂��܂�ɂ�������Ă���B���������A���������A�ɂ����������A�����������ƒn�ʂ݂��߂ďb�ɐڋ߂��A���邢�͑҂��\���A�Â܂肩�������C�����̒��ňꔭ�̏e�e�˂���B���ꂪ����Ǝv���Ă����B�I�I�J�~�ɑ���G�A���A���n���e�B���O�́A���̂Ȃ��A���X�J���̗��������A����ɂ́A��҂�������̐����オ���Ă���B�k�C���̃n���^�[�ɂ����������o�͂���̂��낤���B

�@�q���̃Q�[���̂悤�ɖ쐶�������E�������A�Q���Q�����Ȃ���E�������A������������v�ƌ����Ă����̖��ɂ������Ȃ����A��O�}�����Ӗ��ɎˎE�����̂����ĉ����ق�͔̂ڋ��Ƃ������A���Ȃ��Ƃ��킽���̊��o�ł́B�ʂɃN�}�̌������킯�ł��Ȃ��A���Ƃ����ăq�g�̂���Ă��邱�ƂȂ牽�ł��x������킯�ł��Ȃ����A�q�g�ƃN�}�̊Ԃɋ����Ɋ��荞��ŗ�������Ă���Ƃ����̂��A�c�O�Ȃ��猻�݂̎��̏��낤�B

�@�����ɂ܂Ƃ߂��q�O�}���X�N�}�l�W�����g�́A�A���X�J�ɂ�����e����i��c�n�j�̃��X�N�}�l�W�����g�����ɂȂ��Ă���B�܂�A�u�H�Ƃ̊Ǘ��v�Ɓu�����̋�Ԃ̌֎��v�����āA�����Ɏ��s�����Ƃ��́u�ߎE�\�́v�@�@�����g�́A���̎O�������Ȃ�ɍő���ɐ��x���������Ȃ����ƂłȂ�Ƃ��������ێ����Ă������A���̃A���X�J�̌���ɂ����錴�����k�C���̐l���ɓK�p�ł��邱�Ƃ��A�k���̒��R�Ԓn���12�N�Ŋm���߂邱�Ƃ��ł����B�l���̈��S���m�ۂ��A�l�X�Ȕ�Q���������Ȃ���A�Ȃ��������̃q�O�}���ߗׂ̎R�ɐ������ăq�g����炷���Ƃ́A���݂̒m���E�Z�p�\�\�\�����͗D�ꂽ�N�}�����⌤���ҁE���ƂȂǂ��~�ς��Ă��������̂悤�Ȃ��̂����\�\�\�ɂ���ĒB���ł���i�K�Ɍ���͂���B���́A����������Ȃ��ӗ~�����邩�ۂ����B

�@�`���ɏ������l������̂��낢��ȍ����́A�q�g���������N�������q�O�}�Љ�̝����A�܂�l�X�ȃq�O�}�̔z�u��N��\������̑傫�Ȍ����Ƃ��ċN���Ă���B��O�}���l������ɑ��������Ƃ��ł��傫�Ȍ����Ȃ̂��B�ł͂��̎�O�}��l������ň��S�ɁA�Ȃ�������I�Ɍ��炷���߂ɂ͂ǂ�����������H�@����́A�ł��邾�����̎�O�}���E���Ȃ����Ƃł���B��O�}�͂��܂ł���O�}�ł͂Ȃ��B�������Ǘ����ƌx���S�Đ��b�ƂȂ��Ă������̂����A����܂ł̊ԂɁA�ł�������X�̖]�ނ悤�Ȃ��Ƃ���O�}�ɎC�荞�݁A�ϋɓI�Ɋw�K�����Ă����B���̂��ƂŁA���݂̎�O�}�������ς��̐��b�ƂȂ鍠�ɂ́A���Ȃ��Ƃ��ȑO�̃��x���ȉ��ɐl���E�s�X�n�ւ̏o�v�͎��܂�悤�ɂȂ��Ă���͂����B�c�O�Ȃ���[���ɂ͂ł��Ȃ��Ǝv�����A����ꂽ�̂̊�ȏo�v�ł���A����̒��b�s���E�n���^�[�ł��Ή��\���낤�B�s�X�n�o�v�E�_�n��Q���̖�萔���̂����炵�Ă����Ȃ��Ƃǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ�����A�u�E�����Ƃ��狳���邱�Ƃւ̃V�t�g�v�͏\�������ɂ��Ȃ��A�܂������I�ȕ��������Ǝv���B

|

|