|

| since2004― |

|

|

Pet4You.jpのエコ活動

「GIO」と「ECO」のコラボレーション

ベアドッグの育成でお世話になっています

環境との調和をめざすリゾート

オススメ!

|

|

|

経緯

羆塾の成り立ち

任意団体の羆塾の設立は一応2005年になるが、旧・丸瀬布町への前年のヒグマの「箱罠」本格導入がきっかけになっている。箱罠というのは、端的に言えばヒグマ用の大きな「ねずみ取り」だが、導入年の2004年には、たった一ヶ月半に2台の箱罠で10頭ほどのヒグマが狭い範囲で捕獲された。一見、ヒグマ問題を解消する救世主のような方法に思えるが、こういう手法を高知能な動物に安易に用いると、だいたいろくな結果にならない。私としては直感的に、そう確信したところがある。それで、当時取り組んでいたアラスカのデナリ山麓の取り組みを一時中断し、北海道のヒトとクマの間に割り入って立ち回ることにした。

遠軽町主催のあるフォーラムでヒグマのレクチャーを受け持った際、行政担当者から「所属は?」と執拗に聞かれ、場当たり的に「ひぐまじゅく」と答えたのが最初だった。とにもかくにも、成り行きでそういう名になってしまったため、以後、北大雪山塊のヒグマの調査と対策を「羆塾(ひぐまじゅく)」として取り組んできたが、道庁や札幌市あるいは猟友会や本州方面からも講演依頼を受け、おまけに2010年には不用意に書籍を出版するなどしたため、改名の余地はどんどん小さくなった。住めば都と言うが、そうなってみると「羆塾」もなかなか悪くない名に思えてくるもので、いつしか改名を考えることはなくなった。

羆塾は特に会員という制度をつくっていない。賛同者にはできる範囲・形でアシストしてくれることを希望したが、実際の現場活動は実質的に岩井個人がさして相談もなくおこなってきたので、「羆塾」は岩井の芸名・ハンドルネームのような印象もある。

羆塾の特徴

羆塾の特徴は、特に「現場のヒグマ対策」に特化した団体であるということ。そして対策のうちでも、人身被害の防止に意識は向けられ、特に「ヒグマの無警戒化を阻止する」というところに焦点が当てられた。対策をおこなうのが、丸瀬布という中山間地域の一大アウトドア観光エリア周辺だったため、子供たちが日常でヒグマとニアミスを犯し、また、2004年の丸瀬布でも前例のない空前の捕獲劇の後、それまであったヒグマ社会が崩壊し、若グマのるつぼと化しながらヒグマの無警戒化がにわかに、そして急激に起き始めていたからだ。

調査やヒトへの普及はそれぞれおこなえる人材が大学その他にそこそこいる。北海道で圧倒的に足りないのは、ヒグマに働きかけ性質や行動を制御できる実働部隊で、それを捕獲専門に猟友会に丸投げされる風習が続いてきたが、それも限界が見えていた。捕獲に依存したいわゆる「捕獲一本槍」の対策では不合理性があまりに大きく、捕獲以外の手法を専門的なレベルで取り入れる重要性もあったため、羆塾はそこを担うことをめざした。

ベースとなる概念的には、「ヒグマ間に働く力学」を基礎に「ヒグマの社会学」的な見方で理解を深めてきたことと、児童心理学と犬の訓練を通して「ヒグマの教育学」にまで踏み込んで対策を具象化してきたところだろうと思う。対策の合理性を担保するためのその「社会学」「教育学」を構築するために、様々な調査活動をおこなったというのが正直なところだ。

ヒグマの無警戒化の阻止とベアドッグ

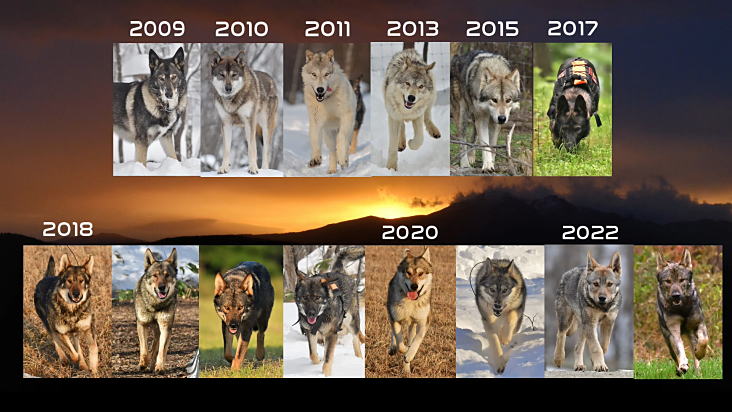

当初から「若グマの忌避教育」と称して、若い個体にヒトを忌避する性質を植え付ける活動に取りかかったが、それは2009年からは「ベアドッグ」を用いたシステマチックなものに変わった。ベアドッグというのは、特殊な犬にヒグマ対策に特化した訓練を施し、対策を手伝ってもらう相棒犬のことだが、それ以来、羆塾の特徴はベアドッグ抜きでは語れなくなった。

活動開始から10年後の2014年、この取り組みに賛同した札幌方面の有志によって一般社団法人が発足し、羆塾の対策手法やスキルを札幌市に拡張する機会を得た。丸瀬布と異なる環境下でその活動は短期間に一定の成果を上げたが、修正すべき課題も浮き彫りになったため、2016年からは北大雪に腰を据えなおし、普及に向けてベアドッグの最終的な技術的洗練をおこなう活動に専念した。

2018年、ヒグマ対策の相棒犬に最適化した犬種「MSBD」の作出に取りかかり、それは成功裏に終えることができた。2023年までに計3度のタイプを少しずつ違えた交配をおこなったが、概ね同様の良好な結果を得ている。

今後の展望

2010年代、丸瀬布で構築したヒグマの社会学と照らし合わせるように、当麻町・興部町などのヒグマの・調査観察をおこなっていたが、2020年代に入ると、当麻町との境界線周辺の旭川市で無警戒化を起こしたヒグマトラブルが目立つようになり、旭川市において本腰を入れたヒグマ対策が始まろうとしているタイミングに恵まれたため、ベアドッグの拡張は旭川市から始める方向となっている。

【ベアドッグの系譜】2009~2022

「若グマの忌避教育」に焦点を絞った理由

2006年当初始めた「若グマの忌避教育」は、無警戒化の予兆をありありと示していた丸瀬布の観光エリアの安全性を確保するという目的だったが、調査・観察を注意深くおこないながらその活動を進めていく中で、「道内各地の観光エリアと都市部周辺で、同様の無警戒グマが生じ始めトラブルが慢性化する」という仮説にたどり着いた。その仮説は2008年にはほぼ確信に変わっていたが、それに対抗する手段として「ベアドッグ」の模索に踏み切った部分も大きい。

無警戒型のヒグマのことを、知床の山中さんは「新世代ベアーズ」とおちゃらけたような名で呼んだが、しかし実際、その彼の視点が今世紀のヒグマ問題にとって極めて重要だと、私もほどなく悟った。

現在までに混沌としてきたヒグマによる農業被害問題とは別に、ヒグマの無警戒化による人身被害リスクが水面下で高じてきていることになる。そして、農業被害はクマ用電気柵という解消策がすでに実用段階にあるのに対し、無警戒化を食い止める手立てに関しては、具体的な成功事例はおろか方法論自体が知床以外では模索もされていなかった。

現代人の軟弱化や自己家畜化も絡み、特に観光地や都市部周辺ではヒトへの警戒心を学ぶチャンスが乏しく、むしろヒトは無害であると学ぶ若グマたち。そのヒトへの無警戒は、放置すれば母系伝承を介してさらに加速する性質のものだ。ヒグマの無警戒化阻止の具体策の構築は急務とされた。

2006年当初、羆塾では知床や北米の方法論をそのまま踏襲し、威嚇弾・轟音玉・ベアスプレーからロケット花火まで用いて、若グマにヒトへの忌避を植え付けるための「追い払い」を敢行したが、安定的かつ継続的に十分な効果が得られるには、何かが足りなかった。ほとぼりが冷めた頃、追い払った若グマはまた同様のトラブルをどこかで起こすことが多かった。

知床流で若グマの意識が十分変わり行動改善するのであれば、正直、犬の利用には踏み込みたくなかった。今でこそ成り行きでベアドッグハンドラーを名乗ってはいるが、その時、私自身生まれてこの方、犬など飼ったこともなかったので、煙火協会の講習を受けて轟音玉を使える資格まで得つつ、犬に対してはどこともなく敬遠している部分があった。

2008年の晩夏、収穫を半ば終えた農地に誤って電気柵を越えて入ってしまった若グマに対し、持っていた7発の轟音玉をすべて使い切って追い出しに失敗し、待機していたハンターに射殺をお願いした。その出来事を機に、「断固とした意志と態度で確実にヒグマを教育する」という決意を持って、いよいよ腹を括ってベアドッグ導入に踏み切った。

【羆塾の活動まとめ】

・調査研究活動:北大雪山塊におけるヒグマの生態学的・社会学的・心理学的な調査研究

・被害防止活動:農地防除・人里への出没防止・ヒグマの教育・意識改善・捕獲アシスト

・啓蒙普及活動:パンフレットや看板制作・フォーラム講演・執筆・ウェブページ発信など

・行政への働きかけ:調査報告書・提案書等の提出・勉強会・対応助言 など |

丸瀬布における調査・追い払いなどの活動(2005~2018)

ヒグマの動向調査(踏査による痕跡調査・GPSによるGIS化)

2005年:丸瀬布町ヒグマ駆除指針に対する提案書提出

2005年:「いこいの森」から半径5㎞の調査エリアを選定。調査開始。

2005年~:「ヒグマ対策パンフレット」作成。閲覧用を温泉「やまびこ」に設置。

2006年~:「若グマ」の人間忌避教育(調査を元にした絞り込み・意図的遭遇からの「追い払い」)

2006年7月:普及のためのヒグマ撮影開始

2007年~:白滝ジオパークの各種調査に同行(赤石山・あじさいの滝・平山方面 など)

2007年~:丸瀬布「いこいの森」内および周辺の「ヒグマ看板」制作・設置

2008年~:白滝ジオパークの安全管理として、赤石山周辺・平山方面・支湧別の谷・太平周りなどの調査をおこなう

2009年:ベアドッグ育成開始

2009年~:「いこいの森」周辺のヒグマ調査・パトロール・追い払いを重点的に実施

2010年:「いこいの森」への電気柵提案・正式決定

2010年3月:チームβの仔犬を無事揃えベアドッグ・チームの育成開始

2010年7月~:観光課の理解を得、「いこいの森」および周辺の対ヒグマリスクマネジメントを開始。

電気柵、ベアドッグ、バッファゾーン、オオカミの尿を導入

従来の歩き回る調査に加え、石灰まき・高所作業車によって降里個体を調査。

2011年7月:ベアドッグを「いこいの森」周辺に本格導入。8月・9月の追い払い実績は5回・4頭

9月:夜間におけるベアドッグによる「追い払い」を模索・導入

デジタルセンサーカメラを導入・電気柵を前にしたヒグマの行動を調査

2012年7月:観光エリアのヒグマRMとして「いこいの森-マウレ山荘・ヒグマ対策連絡会」発足

活動は2011年活動を継続。前年に予測した教育個体5頭を集中的にマーク・追い払いをおこなう。

2013年5月:「ここはヒグマ生息地」の看板文言とデザインを採用される。丸瀬布エリアでも約30ヵ所設置。

2013年5月~10月:遠軽町の依頼によって「いこいの森」周辺のヒグマ調査・追い払い等の対策全般をおこなう

2013年11月~12月:「滝野すずらん公園」(札幌)への進入個体対策でベアドッグを出動(with魁)

2014年秋~:札幌市西区小別沢において市民農園のヒグマ調査・防除対策開始

2014年秋~:札幌ベース(藻岩山裏)・丸瀬布ベースの整備が進む

2015年7月:社団法人の丸瀬布ベースにおいて管理上の内部事故発生・フォーラム等は一時的に自粛

改めて、ベアドッグのオフリーシュ活動を遠軽町・オホーツク振興局に認知・許可してもらう

2016年:「いこいの森」周辺にてオオカミ由来の忌避物質の最終テスト。成功に至る。

2016年秋:2006年、(旧)丸瀬布町への招致に失敗した「ヒグマの会フォーラム」が10年越しで開催成功。

2017年2月:NPO法人「えんがぁるジオ倶楽部」の発足に伴い、ヒグマ対策全般を担う協力団体として参加。

「いこいの森-マウレ山荘ヒグマ対策連絡会」をえんがぁるジオ倶楽部の旗振りで再生することをめざす

2017年2月~:ドイツの優れた犬舎より訓練系ジャーマンシェパードをベアドッグラインに導入。

2017年~:若犬・竜(RYO)の実践投入と並行し、羆塾の再編に取り組む

フォーラム/講演・講義・報告・取材など(2007~2020)

2007年4月:「ヒグマ・フォーラムin遠軽町」(主催:遠軽町)

2007年秋:「秋のヒグマ・フォーラム」にて講師(主催:白滝黒曜石遺跡ジオパーク推進協議会)

2008年5月:「フライフィッシャーのためのヒグマ対策」(FlyFishingFesta2008,AKAN・阿寒町)

2008年8月:「丸瀬布のヒグマ動向から見る~担い手の将来像」(「ヒグマの会」フォーラムin西興部)

2009年2月:釣り人のためのヒグマ対策in江別市(石狩川イトウの会主催)

2010年4月:行政対象ヒグマ勉強会・講師(遠軽町)

2010年10月:ヒグマフォーラムin標津町 「丸瀬布報告」

2011年10月~北海道・振興局による「ヒグマ捕獲技術研修」(網走・上川・留辺蘂・根室)講師を務める

2011年12月:白滝ジオパーク・交流センター「北の王者、ヒグマが棲む大地」パネル助言・写真提供

2012年2月~道庁関係「ヒグマ被害防止研修」講師・札幌(石狩振興局)

2012年2月:名寄市・ヒグマ被害防止研修・講師

2012年7月:名寄市東側・風連~智恵文周辺のヒグマの活動を調査。 電気柵設置状況の確認と助言。

2012年10月:WWFジャパンの取材―――「いこいの森」周辺のヒグマ対策

2013年5月:WWFウェブサイト:クマの保護管理を考える(11)『ヒグマとどう付き合うか?遠軽のベアドッグ』

2013年5月:BE-PAL取材「青空オピニオン」 趣旨:ヒグマをよく見て合理的に対応する。掲載6月

2013年11月:ヒグマ講演(札幌・BigTaimen)

2013年12月:ろうあ者のためのヒグマ講義(札幌)

2014年2月:東神楽町にて被害防止の講演(主催:東神楽町「鳥獣被害防止対策協議会」)

2014年2月:江別市・野幌森林公園にてヒグマフォーラム開催(主催:石狩川イトウの会)

2014年2月:札幌「かでる27」にて、ヒグマに関する市民フォーラム開催。講演・パネリスト(主催:札幌市)

2014年5月:石狩市にてクマのレクチャー(厚田里山再生の会主催)

2015年7月:大坂/関西学園大学にて講義『教えて生かすヒグマ保護管理法~クマの教育学とベアドッグ』

2015年9月:長野県大町市にてフォーラム講演『ヒグマ教育学~切り札はベアドッグ』

/NPO法人ピッキオ/信州ツキノワグマ研究会

2017年3月:鳥取県鳥取市において講演 『ベアカントリーを悠々といけ!』

~捕獲リバウンド現象をヒグマの社会力学で説明

2017年9月:「ひぐまを知ろう~捕獲一本槍との決別へ」講演 主催:北海道猟友会興部支部・後援:興部町

2018年8月:「めざすべきヒグマ対策の道標」講演 主催:オホーツク管内猟友会支部連絡協議会(於・北見市)

2019年12月:旭川西高等学校SSH講演『熊探求―――ヒトとヒグマの共生をめざして』(旭川市)

2020年10月:当麻町立当麻中学校・講演 『安心・安全な町づくり』(当麻町)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2014年3月:羆塾が社団法人化

2014年7~10月:丸瀬布・札幌にてベアドッグ取材(UHB・HBC・北海道新聞社)

文筆活動―――2005年より調査を元に執筆

2005年:旧・丸瀬布町「いこいの森」来訪者のための「ベアカントリー安全マニュアル」(パンフレット)を作成

2009年5月~7月:釣り人のためのヒグマ対策(NorthAngler's連載)

2010年2月:年刊『渓流』/『熊学』

2010年5月~:FlyFisherエッセイ『北大雪のベアドッグハンドラー』連載

2010年5月:単行本『熊のことは熊に訊け。』発刊

2010年11月:月刊『つり人』(つり人社)

2010年11月:月刊FlyFisher「いまクマに何が起きている?」

2010年12月~単行本『熊のことは、熊に訊け。』下巻執筆

2011年5月~『風のベアドッグハンドラー(仮題)』執筆

2011年7月~「ヒグマの会」ウェブサイト内『ベアカントリーの心得』『最前線で暮らす』ほかを執筆

2011年10月:「羆塾」HP作成・12月開設予定

2012年5月~:『NorthAnglers』にて「札幌のクマ騒動について」連載

2012年7月:「いこいの森-マウレ山荘・ヒグマ対策連絡会」の発起に伴い啓蒙パンフレット作成

2013年12月より:丸瀬布事例を元にした論文執筆「ヒグマの社会力学がもたらす生息配置と局所的年齢構成変化」

2017年~:ウェブサイトを大幅改訂

※1 2010年9月:遠軽町長宛に「いこいの森」周辺のクマの調査報告書・対策提案書を提出。受理。

現在、北大雪山塊・丸瀬布を中心とし、ヒグマの生態・生息調査、被害の構造研究、防除対策研究をおこないつつ、フィードバックすべく、各種アウトドア関係団体・道内各自治体を対象として、ヒグマ生息地および周辺での安全な活動・暮らしの普及啓蒙に取り組んでいる。

・ヒグマの活動・年齢構成・性質等の調査・分析と、その結果に対する合理的な対策の助言・提案。

・ヒグマ被害防止対策の基本的研修+個々の問題に関する質問等

・若グマの忌避教育・追い払い・移動ルートの変更など

ヒグマに関わるあらゆる悶着・軋轢・問題に関して、臨機応変に対応。

岩井 基樹(いわい もとき)/羆塾創設と展望

1963年、三重県桑名市生まれ。名古屋市鶴舞小/世田谷区玉川小・玉川中/東京都立戸山高校。北海道大学理学部在学中、北米の大河ユーコンの川旅をきっかけに北の原野に魅せられ、数年後、北米アラスカの森林奥に土地を購入し居住。そこでのシンプルな暮らしから21世紀以降の森と河とヒトの関係を見通す。対ヒグマリスクマネジメント(RM)の原型は、アラスカの森における生存のリスクマネジメントの1つで、関係学的な視点で構築されている。

2000年、日本の拠点に構えた北大雪・丸瀬布(現・遠軽町)だったが、2004年に箱罠導入でにわかに起きたヒグマの大量捕獲劇を機にヒグマの調査に本腰を入れる。翌2005年、自らの活動を「羆塾(ひぐまじゅく)」と称し、無闇な捕殺によって逆に人里周りに増えた若グマの忌避教育に着手。特に若グマ・メス熊の個別プロファイリングとヒグマの社会学的観察をおこない、地域全体のヒグマの性質・行動の制御・改善を実践。さらに2009年、ヒグマ対策に特化して育成されたベアドッグを導入。問題を起こすヒグマを駆除する手法から、問題を起こさないヒグマを育てて生かす方向へのシフトを模索。2022年までに、その方法論の有効性を実証するに到った。

2009~2023のベアドッグの模索で、ヒグマ対策をおこなう上でこの手法の有利点がとても多岐にわたり大きいことがわかったが、2022年には、20万人近い膨大な観光客と40頭ものヒグマが活動する10㎞四方ほどの対策エリアでのヒグマ目撃件数をゼロに収束させることに成功した。ベアドッグが、特にヒグマの意識改善・行動改善・ヒト忌避などを促すツールとしては、ほかに類を見ない圧倒的な効果をもたらすことは特筆に値する。今後のヒグマ対策において、これほど合理的な方法論を欠いてしまう損失は計り知れず、ベアドッグの普及は改めて大きな課題となった。

2023年、幸いにしてベアドッグハンドラーの後継者候補を得て育成に取りかかることができたため、安全性を高めつつ技術・知識等の受け渡しを確実におこないたいと考えている。

座右の銘:「一歩でも半歩でも前進は前進だ」「Don't Think, Feel!(考えずに、感じろ)」 |

Equipment data (使用機材類)

カメラ:Nikon D500 with NikonVR70-200mm F2.8

Nikon D750

Nikon D-200

Nikon D7000 with SIGMA17-70mm F2.8-4.5 Macro

Nikon D-90 with Nikon 300mm F2.8/G ED VRⅡ

Kodak DC4800 28-84mm F2.8-4.5

画像ソフト:PaintShopPro7(描画) /NikonCapture4・CaptureNX・NXⅡ(写真現像)

GPS:Garmin eTrex Legend-Cx

Garmin Astro 320

GIS関係:GarminTopo10m、カシミール3D

Range Finder:Leupold Compact Laser Rangefinder

Thermal Scope:Pulsar Helion XP50

Trail Camera: BushnellR 8.0-Megapixel Trophy Cam HD(850nm)

Spypoint HD-12 w/ Remote Triggering Device(940nm)

Browning Spec ops Advantage HD(940nm)

Bushnell Aggressor 24MP(940nm) などなど

GPS Radio-Tracking(forBeardogs):Furuno Dog Navi DG01&HT01

Garmin Astro 320 with DC40/T5

ベアスプレー:CounterAssault Stronger

ドローン: DJI Phantom3 Pro

DJI Phantom4

緊急電気柵(レンタル用):ガラガー社簡易電気柵セット400m

ベア |

|

|

|

|

| + |

| Copyright (C) 2014 higumajuku. All Rights Reserved. |

|

| site map プライバシーポリシー 特定商取引法に基づく通信販売業者の表示――― powerd by higumajuku |