|

| since2004― |

|

|

top page

|

Pet4You.jpのエコ活動

「GIO」と「ECO」のコラボレーション

ベアドッグの育成でお世話になっています

環境との調和をめざすリゾート

オススメ! |

|

|

| ヒグマの基礎知識 |

北海道は比較的新しい開拓地だが、開拓初期にヒグマによる幾つかの人身事故が起き、特に大正時代に留萌・苫前で起きた「三毛別事件」は人類史上最悪のヒグマ事件とされている。そのため小説や映画にもなり、当然の成り行きで「世にも恐ろしいモンスターパニック」として描かれた。その影響も色濃く受け、北海道では、ヒグマは山に棲む得体の知れないモンスター的な捉え方をされ、今なお「ヒグマ=危険」という単純な公式で行政対応がおこなわれている地域も多い。

一方、欧米の文化では「くまのプーさん」的な描かれ方もされているが、どちらも極端な一面であってヒグマの全容とはかけ離れている。ここでは、プーさんでもモンスターでもない、北海道に暮らす野生動物ヒグマがどんな動物か、特徴的なところを整理してピックアップしたい。

ヒグマの食性と期年周期(冬眠・リハビリ期・交尾期・食い溜め期)

ヒグマの食性

冬眠戦略と出産

冬眠明け~リハビリ期

交尾期

食い溜め期

知能と学習能力

大きさと運動能力

ヒグマの一生(仔熊期・若グマ期・青年期・壮年期・老年期)

|

ヒグマの食性と年周期

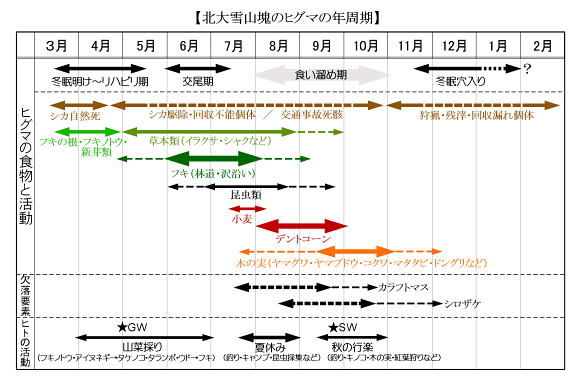

下図は北大雪・丸瀬布周辺の標高200~700mにおける調査(2005~2016)から整理したヒグマの年周期だが、概ね北海道各地のヒグマの年周期と類似するだろう。

ヒグマの食性

上図を見てもわかるように、ヒグマの食べ物は変幻自在、春先の新芽から草本・フキ、昆虫、サーモンから木の実まで、つまり食べられるものは季節に応じて何でも食べる的な動物で、春から夏にかけての山を調査していても、ヒグマが食べない草を見つけるほうが難しいくらいだ。ヒグマの特徴の一つは、この食物への対応能力の高さにあるのではないだろうか。

しかし、ヒグマはもともと肉食獣でオオカミ同様の丈夫な犬歯(牙)を持っているし、糞をはじめとするいろいろな観察からは消化酵素や腸の長さ・胃の数など構造的に肉食に適したようにできていると捉えられる。もちろん、牛のように反芻もしない。現在、北海道のほとんどの地域で「限りなく草食に近い雑食性」となっているヒグマだが、チャンスさえあれば動物性の食物を好んで食べるし、かなり強い執着を見せる場合もある。

上図で動物性のタンパク源としては「シカ・昆虫・カラフトマス・サケ」になるが、実際に現在の北海道でもこの三つの要素がヒグマにとって特別な食物で、シカ死骸・アリ・サーモンに執着を示しつつヒグマの心理状態や動向を変え、危険を冒して確保しようとしたり、一度ありついたたシカ死骸なら強引に死守しようともする。

ヒグマの食物を考える際、その単純な摂取量(食べた重量・体積)ではなく、消化高率を含めた体内摂取量を考えねばならないが、フキを大量に食べるより、サーモンを数匹食べたほうが彼らにとっては栄養摂取ができ、それに要する労力・時間も小さくて済む。アイヌの木彫りにもあるように、本来的にヒグマのサーモンの結びつきは強く、8月~11月の「食い溜め」の主要食物をサーモンが担っていた。そのサーモンを北海道で経済資源としてヒトが独占し河口部付近で遡上を止めてしまっているので、多くのヒグマは特に食物端境期(欠乏期)の8~9月に食い溜めの食物に困った状態に慢性的に陥っている。

ヒグマの食性を調べるには概ね二つの方法がある。食べた跡をチェックしていくか、出した糞を調べるか。ここではちょっと糞の話をしてみようと思う。

ヒグマの糞ってどんなふうか?と聞かれても、じつは答に窮す。食べたものによって色もニオイも形も固さも千差万別だからだ。上述のように肉食(動物性タンパク)に適した消化器系を持ったヒグマは、シカなどは非常に理想的な感じで消化しバッチリ排泄物らしいニオイをしているのだが、フキにせよシャクにせよデントコーンにせよ、恐らく消化酵素の不適合でいわゆる下痢とは異なる半消化のまま糞として出される。セリ科の植物の持つ独特の香りが反映し、臭いと言うよりはむしろさわやかなハーブのような香りがすることが多い。コーン糞はそのままお湯で溶いてポタージュになりそうだし、マタタビも新種のキウイと称してヨーグルトに入れても恐らく誰も違和感を持たない。つまり。限りなく草食に近いはずのヒグマだが、草本や木の実の消化度は非常に低くもとの植物がわかりやすい。昆虫を食べれば外殻は消化されずに出てくるし、シカを食べても毛が混じる。ヒグマの糞というのは、食べたものの特徴が出やすく、調べ慣れてみるとじつにわかりやすいのだ。いつどこで何を食べたかが、すべて判る場合さえある。

冬眠戦略

ヒグマが冬眠をする―――これは広く知られた事実だが、どうして冬眠するのだろう? 変温動物のヘビやカエルの冬眠は低温下の活動停止としてすんなり理解できるが、ほ乳類のシカやキツネが活動している北海道の冬、ヒグマのみが冬眠するのは、よく考えてみれば不可思議でもある。

三毛別事件ではエサが乏しく冬眠に失敗した「穴持たず」なるクマが大惨事を起こしたと伝えられたが、じつは、ヒグマの山を年がら年中歩き回っているとむしろ逆で、木の実が多くエサが豊富な年は雪が降ってもいつまでも歩き回っているし、乏しい年は比較的早く冬眠穴に入ってしまう。極端な例として、シカ猟が盛んになった昨今、ハンターがシカの残滓を山に放置するのでヒグマはそれを食べ暮らし、真冬でも普通に外で活動するケースが見られる。恐らく、これらのクマの一部は冬眠を放棄し春まで歩き回っているだろう。単純化して言えば、「ヒグマは寒いからではなくエサがないから冬眠する」と理解でき、その冬眠の実態は完全な活動停止ではなく、体温・呼吸数・新陳代謝を極度に低下させてウトウトとしている状態といえる。山スキーで冬眠穴に近づきヒグマが飛び出してきた例や、冬眠穴近隣にハンターが放置したシカ死骸を冬眠中のヒグマが食べる例などがあり、ヒグマの冬眠の実態の裏付けにもなっている。

また、妊娠したメスは真冬の冬眠穴の中で2~3頭の仔熊を出産する。妊娠期間はイヌ同様二か月程度だが、生まれる子熊の大きさは400g程度とかなり小さい。ヒトが3000gで生まれて60㎏まで育つとしてもその比は20倍だが、400gで生まれたヒグマが400㎏まで育つとすれば比は1000倍に達する。

これだけ小さな仔熊を生み育てる季節的なチャンスはじつは年間通してあまり見当たらず、厳冬期の山で雪に閉ざされた冬眠穴内で出産をおこなうのが最も安全な方法に思える。倭人による開拓期以降、同じく絶滅政策がおこなわれたオオカミが絶滅しクマが絶滅しなかったことにも冬眠の有無が絡んでいると推察できる。

この冬眠戦略を軸にいろいろを考えるとヒグマの年周期は捉えやすい。エサを食べない長い冬眠のために、秋までに体内に栄養を蓄えなくてはならないし、冬眠明けにはなまった身体を正常に戻す時期もあるだろう。前者を「食い溜め」と呼び、後者を私は「リハビリ期」と呼んでいる。

冬眠明け~リハビリ期(3月~5月初旬)

オス成獣と単独の若グマは3月あたりから冬眠穴を出て活動を開始する。豪雪年にはちょうどこの時期にシカの衰弱死が沢周りを中心に起き、それを食べて体力を回復させる。シカの衰弱に加え春先の雪はシカに不利なため、冬眠明け後のクマが生きたシカを補食することもある。秋までに食い溜めによって貯蔵した栄養を温存しきったヒグマでも、半年近く狭い冬眠穴内で動かず寝たきりでいたため、冬眠明けの総合的な体力・運動能力は低下している。これは、半年間病院のベッドで寝たきり状態のヒトを想像すれば容易にわかるだろう。

冬眠穴から出たクマは、しばらく身体を慣らすようにその周辺を歩き回り、次第に行動範囲を広げて雪の融けた南斜面で新芽を食べたり、フリーズドライになったヤマブドウを食べたり、ミズナラの大木の下で雪を掘り返してドングリを食べたりして徐々に体力を戻していくが、シカの死骸を嗅覚で捉えれば数㎞移動してそのシカ死骸を食べ漁ることもある。

その冬に冬眠穴で仔熊を出産したメスは比較的遅くまで外に出て来ないが、5月中旬までにだいたいすべてのクマが冬眠穴明けをして外を歩き回ることになる。

ヒグマの行動圏

成獣オスの年間の行動圏(ホームレンジ)が非常に広大であるのに対し、メスの行動圏がせいぜい数㎞四方程度、そして行動圏の個体差は大きいというところまでは捉えているが、その詳細に関して私の調査エリアではわかっていない。また、4歳前後までの若グマ(亜成獣)の行動はメス成獣に類似する。私自身、特徴的な大型オス成獣の追跡で、丸瀬布の武利から留辺蘂の厚和まで40㎞程度の距離を2~3日の時間に移動している例を確認したことはあるが、特にオスの交尾期・秋の行動範囲に関しては「非常に広大」としか表現できず、また個体差も大きいようなので、詳細はこのエリアでGPS発信器を用いたテレメトリ調査が実現し、そのデータが蓄積されていくのを待つしかない。

※渡島半島・知床半島の研究では「メス5~15平方㎞・オス100平方㎞以上」などと幅を持たされて表現されている。

交尾期(6月~7月)

リハビリ期を終えた直後、クマにとって最も重要な時期とも言える「交尾期」に入るが、特にオス成獣は雌を探して山塊を大規模に移動するため、リハビリ期に順調に体力を回復させることのできる個体はオスとして有利な個体とも言えるだろう。交尾期は「フキ食の時期」と一致し、ヒグマ全体の活動が非常に活発な時期でもある。

ヒグマの交尾は基本的にオス成獣がメスを探して移動する、あるいはメスがオスを誘引する形になるが、現在の北海道では(人為的な理由によって)メスの生息密度にかなりの偏りがあるので、メスの多いエリアが一時的にヒグマの高密度地帯になることもある。メスの行動圏が比較的狭いことから、メスの多いエリアは必然的にヒグマの高効率な生産エリアとなる。

丸瀬布のように捕獲一本槍で対策を行っている地域では、過剰なヒグマの捕獲から、そのエリアのメスの性比が増えることがある。その場合、交尾期にそのエリアを訪れるオスも多くなり、優位なオスは複数頭のメスと交尾を成功させるだろうし、あるメスは複数のオスと交尾をおこなうと推測できる。

ちなみに、2017年、丸瀬布「いこいの森」を中心とする半径約5キロの調査エリア内で確認された「当歳子を連れたメス」が5頭あり、伴われる仔熊の総数は秋口には8頭に減ったが、典型的なヒグマ生産エリアだろう。

この山塊のヒグマの交尾期が概ね6~7月というのは確かだが、その時期に生じた受精卵は少し技巧的な経緯をたどる。つまり、「受精卵→胚→着床→細胞分裂(成長)→出産」とはスムーズに進まず、受精から着床の間に一定期間のタイムラグを持っている。これを着床遅延というが、このメカニズムの全容は生理学的にまだ解明されていない。着床遅延はクマに限った生理ではなく、ヒトを含めた様々な動物に確認されているが、ヒグマの着床遅延には種の存続のための重要な意味がある。

着床遅延の開始および解除(着床=受精卵の成長開始)には、どうやら母胎側のスイッチが関与していて、受精卵を持った母グマの食い溜めによる栄養蓄積状態がそのスイッチのひとつとなっている可能性が高い。「木の実の豊作の翌年はヒグマのベビーラッシュ」というような表現がされることがあるが、つまり、豊富な木の実で食い溜めを十分におこなった母グマの着床スイッチが順調に入り、胚の成長が予定通り始まる割合が大きいということを意味している。

食い溜め期(8月~10月)

交尾期のフキ食は非常に派手な形で痕跡として残り、実際、フキの群生地を中心に膨大なフキをヒグマは食べるが、先述したようにその食物の消化効率を考えると、食べるフキの量に比べ体内に摂取できている栄養量はさほど多いとは考えられず、翌冬の冬眠のための「食い溜め」には至っていないと考えられる。食い溜め期は、オホーツク海側ではカラフトマスが遡上を開始する7月下旬からと捉えていいだろう。従来の丸瀬布では、カラフトマスに加え一月遅れで遡上を開始するシロザケ(サケ)がヒグマにとって食い溜めの要となっていたはずだが、そのサーモン類が現在の北海道では河口部で遡上を阻まれていることに加え、草本の水分量が減り硬くなってさらにヒグマの消化効率が落ちるので、ヒグマたちが食い溜めをおこなうための食物が自然界に乏しい時期が生じてしまっている。8月~9月に訪れるその時期を食物端境期とか欠乏期と呼んでいるが、ちょうどその時期に特に牛の飼料用のデントコーンが実をつけるので、多くのヒグマはそれに依存しがちな状況が生まれている。

ヒグマによるヒト側の被害ばかりが取り沙汰されるが、それを扱う場合には、同時にヒトによるヒグマのエサ奪い・棲みか奪いに目を向け、総合的にヒトとヒグマの被害を緩和する方向で考える必要があると思う。

サーモンの代替食物デントコーンで食物欠乏期を乗り切ったヒグマは、デントコーンが刈り取られるとようやく本来の暮らしに戻りマタタビ・サルナシ(コクワ)・ヤマブドウ・オニグルミ・ミズナラ(ドングリ)などの木の実を食べ歩く時期に入るが、丸瀬布では1ヶ月近く刈り取り時期が遅いデントコーンによって十分な食い溜めをすでに達成している観があり、デントコーンが刈り取られる時にすでに丸々太ったクマたちは、その後さほど精力的に木の実を食べ歩くことはせず、結果として、木の実の豊凶にかかわらず木の実が余る状況が生まれている。

※デントコーンは近年のバイオエタノールの原料としても使われ、世界的な高騰が起きた。道庁としてもデントコーンの自家栽培を道内で推進したため、従来牧草地だった場所が次々にデントコーン農地に変わり、にわかにデントコーンの作付面積が増えた経緯がある。デントコーンというのはもともと北海道でヒトとヒグマの軋轢の主役となってきた作物である。スーパーに並ぶ人間用の野菜と異なり、牛や馬の飼料用デントコーン栽培が北米の大農法基調の大雑把で過密な栽培方式であることに加え、酪農家自身が「デントコーンくらいで」と防除から目を背けていることが高い軋轢度の背景にはある。道庁はデントコーン農地の防除(ヒグマ用電気柵)の推進を同時に同じ強さで行わなかったため、必然的に、ヒグマ生息地に隣接するデントコーン農地は広大なヒグマのエサ場と化した。別の言い方をすれば「ヒグマの被害急増」となるが、ここでまたひとつ覚えの捕獲一本槍を続けたため「ヒグマの捕獲数増加」につながった。

ところが、ここからが問題で、箱罠を用いて慢性的に捕獲態勢をとって農業被害が効果的に減ったかというと、否。ヒグマの目撃や徘徊がなくなったかというと、これも否。むしろ農業被害額は高止まりし、若く無警戒なヒグマが人里や市街地周辺にフラフラと歩く状況が生まれてきた。(この現象のメカニズムはヒグマの生態だけからは説明できないため別項で扱う)

秋の縦走

食い溜め前半のサーモン食、あるいは現状として起きているデントコーン食は、無尽蔵な食物が集約されているため「付く」「居座る」と表現できる形でせいぜいその場所に近距離通勤をおこなう程度である。それに対して10月以降の木の実を食べる時期は「次々に食べ歩く」と表現できるが、この時期のオス成獣の移動範囲が非常に広大で、そのスピードも速いため「秋の縦走」と呼んでいる。

若いクマやメス熊など比較的小型のヒグマはストレスなく樹に登り、樹上になるマタタビ・コクワ・ヤマブドウなどのツル科の実を器用に食べる。大型オス成獣は木登りが不得意だが、体重をかけてツルごと下に引きずりおろして実を食べたりする。不自然に折れた枝の多くはそうしてオス熊が折った跡だ。

冬眠穴入り

あるヒグマの冬眠穴の位置を事前に予測あるいは特定するのはかなり難しい。春先に冬眠穴を出たばかりのクマの足跡を逆追いして確認することはときどきできる。こんな状況なのであまり断定できることはないのだが、「雪の吹きだまる沢筋や吹きさらしの平地には冬眠穴を構えない」程度には経験則から漠然とわかっているため、「稜線から斜面を少し下がった風裏」を一応避ける形で注意し真冬の犬の訓練などはおこなっている。逆に、ヒグマが冬眠穴を構える直前(11月)にそのエリア一帯で犬の訓練をおこなうことによってすべてのヒグマがその周辺を避けて冬眠穴を構えると考え、実践している。

ヒグマの大きさと運動能力

400gで真冬に生まれた仔熊は母乳によって育ち、4月下旬~5月中旬に冬眠穴を出るまでに4㎏ほどに

成長している。その後、満1歳の時に40㎏、オスなら400㎏程度まで成長する、と「4つながり」で覚えておくといいそうだ(EnVision/早稲田)。

実際は、現在の北海道では500㎏クラスのオスがあちこちで捕獲され、ヒグマの大型化が囁かれている。ヒグマの成長サイズに関しては、高栄養な食物を毎年安定して十分摂取できる場合に大型化すると考えられる。ヒグマの大生息地アラスカでは、内陸型と沿海型のクマに大別でき、後者ビーチカマー(BeachComer)などと呼ばれ非常に大型だ。最も典型的な沿海型はカトマイ国立公園(Katmai)・コディアック島(Kodiak)などのヒグマで、中には1トンに達する個体もあるという。では、何故沿海型が大型化するのか。その大きな理由がサーモンなのである。

では、何故サーモンが欠落したままの北海道でヒグマが大型化が起きてきたか、そこが疑問だが。ひとつの可能性として、サーモンに代わるい溜めの食物ができたという仮説は成り立つ。そして、その仮説では、サーモンの代替食物としてデントコーンしか見当たらない。

移動スピード

ヒグマは時速50~60㎞で走ることができ、風説にあるような下り斜面が苦手という事実もない。クルマ慣れしている我々は法定速度60㎞/hを「遅い」と錯覚しがちだが、時速60㎞というのは100mなら6秒で走り切るスピードだ。

一方、歩くスピードは目的があって移動する場合にヒトの速歩きより速い時速6㎞ほどで移動するものの、無目的な食べ歩きなどでは見ているほうがイライラするほどのらりくらりと歩く。ただ、ヒグマが歩いている限りそれで息切れしたり疲労することはまずなく、仮に林道に沿って夜通し歩けば簡単に数十㎞を踏破してしまう。

五感

シートンの時代の解剖でヒグマの嗅覚中枢が非常に発達していることはわかっていたが、ヒグマは五感の中で特に嗅覚が極度に発達していて「嗅覚の動物」とも呼ばれる。腐りかけたシカ死骸の風下にいるクマなら最低でも5~6㎞離れた位置からその存在を感知し、ニオイを追って正確にシカ死骸の場所まで来ることができる。この距離はこれまでに確認できた最大値で、実際はもっと遠くのシカ死骸を突き止めることができるだろう。私の経験では、ヒグマの嗅覚はイヌよりも鋭敏だ。恐らくヒグマは、嗅覚のみによって、私たちが視覚でやっている空間把握に近い認識をしているのではないか。

それに比べ視覚は相当悪い。テストの結果では裸眼視力が0.1の私と大差無しで、80m離れた静止したヒトを見分けられないレベルである。パッと動くものに関しては敏感に反応する。

聴覚・味覚に関しては定量的なテストがおこなえていないが、平均的なヒトと大差無しと感じている。

木登り

ヒグマは木登りに長けた身体の構造を持っていて、原則的に木登りがが得意だ。そればかりか仔熊・若グマは遊びで樹に登るのが大好きなようだ。手足の湾曲した爪先を樹皮に差し込んでスルスルと登る。遊び心以外でヒグマが樹に登るのは、そのほとんどが樹上の木の実を食べるためで、マタタビ・コクワ・ヤマブドウなどのツル科の植物の女木(実のなる木)が巻き付いたトドマツなどにはだいたいヒグマの木登り跡が残されている。

成長していくにつれ遊びで樹に登ることは少なくなっていくが、体重が一定の重さに達した頃から、ヒグマは樹に登るのが困難になる。それは自重に対して筋力が足りなくなるからではなく、爪の鋭さと樹皮の強度が問題になるからだと考えられる。

2005年前後、自宅近隣でエゾクロテンの観察を続けたことがあるが、アラスカでの活動時代に厄介だったクズリという動物と合わせ「エゾクロテン・クズリ・ヒグマ」という進化ラインの仮説を立てた。この仮説が正しいとすれば、ヒグマというのはもともと樹上生活者だったことになり、木登りが得意なのはその名残とも言える。

掘返し

ヒグマの腕はまるでバックホー(パワーショベル)のごとく、強靭な爪と筋肉で岩盤以外の地面ならば効率的に掘ることができる。また同様に、岩や風倒木をひっくり返すことが得意で、「掘り返す・ひっくり返す」を暮らしの常套手段として用いている。

ヒグマ用の電気柵はヒトがまたげるほどの高さ(60~70㎝程度)だが、ヒグマがその上を飛び越えようとはせず、地面との隙間を見て掘り返して下を越えようとするのもこの習性のせいだ。

水泳

ヒグマはジメジメした谷地(湿地帯)をあまり好んで臥所(ふしど=休憩場所)には使わない。が、渓流・河川・池・湖・海と、水場を好む傾向にあり、水浴び・遊泳のほか移動に使うことも多い。近縁種のポーラーベアを思いだしてもらうとわかりやすいが、泳ぎが得意で、ヒトが到底立ち込めない河川を平気で渡るし、海や湖を数㎞泳ぎ渡ることも難なくできる。ヒグマにとって河川や湖の水自体が移動の障壁になることはまずない。ヒグマへのストレスがあるとすれば開けた湖面や河川がバッファスペースとして働くことだろう。

ヒグマの知能と学習能力

ヒグマは知能が高い

昨今の世界のヒグマ研究者によれば「ヒグマの知能はイヌと霊長類の間」とされている。ヒグマを捉える場合、イヌやヒトのあれこれから類推しうる部分が多くあるが、ほ乳類の中でもかなり高知能な動物である。

知能が高いというのは、特に若い時期に強い好奇心となって現れる。旺盛な好奇心によってあれやこれやと試してみて、失敗したり成功したりしながら学んでいく。つまり、「知能が高い」を「学習能力が高い」と言い換えてもかまわない。個体ごとに経験によって学習し変化・成長していく生きものなので、結果的に各種の個体差が大きくなる。恐らく、ヒグマの個体差はヒトのそれより大きい。メディアによる画一的な情報や統一された教育が存在しないからだ。

また、ヒグマの高知能には記憶力・類推能力までも含む。つまり、脳に刻まれた記憶のデータから、まだ起こっていないことを想像したり推測したりすることが可能だ。例えば、実際に痛い思いをしていなくても「痛そうだ」とか、「恐そうだ」「気持ちよさそうだ」「美味しそうだ」と推測・想像で行動を決めてくる。

さらにまた、ヒグマは予測不能なその時々の「気分」によっても行動を変える。

これらのことから、ヒグマを捉える場合「イヌやヒトから類推しうる」と言うより、同様の心理メカニズムを持つイヌやヒトから「類推すべき」と言えることがわかる。

下の図は、ヒグマに関して「インテリジェンスフロー」と私が呼んでいるチャート図だ。

経験・学習による変化・成長はヒトやイヌ同様生きている限り続くが、その度合いは一定ではない。経験と学習を積み意識や考えを強化・固定化していくとともに変化は乏しくなり、習慣・クセとして年周期の中で定まった行動をとる傾向が強くなる。

ヒグマの一生

仔熊期

仔熊というのは、母グマと行動を共にする個体をそう呼んでいる。仔熊を生むのも育てるのも母グマだけでおこなうが、仔熊が親と別れて単独で暮らすようになる1~2歳までの間に母グマから教えられたり真似したりで多くを学ぶ。母グマの性質・行動パタンの影響を毎日ダイレクトに受けながら暮らすため、母グマのいろいろを受け継ぐ形で子グマは成長していく。これを母系伝承と呼んでいる。

犬の訓練で言う躾や服従は思っていたよりはるかに正確で、特に人里周辺では様々な合図ひとつでサッと仔熊だけが揃ってヤブに隠れたり、そこで待ち続けたり、出てきたりをきっちりおこなえる。が、木に登って遊んでいてヒトの接近に逃げ遅れたり、熱中して遊ぶあまり迷子になったりするケースも多々ある。親子離れも、母グマの意図でおこなわれるわけではなく、迷子になったまま仔熊が単独生活に移る例がそれなりにあるようだが、観察している側は、よほど継続的にマークし把握しない限り、それが親離れなのか迷子なのかわからないことが多い。

この強い母系伝承があるため、若く経験不足で無警戒なメスが子育てをすれば、だいたい輪を掛けて無警戒な仔熊に成長し、そのまま無警戒な若グマとして独り立ちするし、経験豊かでヒトとの距離感をしっかり持った母グマなら、やはり仔熊もヒトを警戒し一定以上ヒトと距離をとる若グマに成長する。近年では前者が増え、若く経験不足なヤンママグマが仔熊を育て無警戒で軽率な若グマを次々に産出する傾向にある。

※仔熊の中には、生まれた年の9月にすでに単独行動をしている個体がある。割合としては1~2割程度だが、研究者にはこのクマは「単に親からはぐれただけだ」という意見がある。しかし、生態学的にヒグマの親離れが1年4ヵ月~2年8ヵ月程度としても、1年半で親離れしたクマが、はぐれたのか親離れしたのかは、それこそクマに訊いてみないと判らない。どういう経緯で単独行動に移行したにせよ、若グマになったそのクマがヒトとの間に発生させる問題は同じで、なおかつ学習形態も若グマ流に変わる。そこで私としては、「親に連れられた個体を仔熊」、そこから「安定した単独行動に移行した個体を若グマ」と、活動形態から呼ぶことにしている。

若グマ期

親離れはあまりドラマチックな別れは私自身は感じたことがなく、さりげなくいつの間にか仔熊が単独行になっていることがほとんどだ。親離れ直後は同胎が共に行動する場合と、完全に別々に行動する場合があるが、狭い空間でそれぞれ単独行動をしていても半ば偶発的に出合ってしまうようで、いったん単独行動に移った同胎が再び行動を共にしていることもある。この点、親離れに関してはさして厳格な規範はない。

親離れ後2~3年間、つまり概ね3~5歳までのクマを「若グマ」と私は呼んでいる。この年齢は、丸瀬布における調査エリアを始点に本格的に分散行動を開始する若グマの年齢を4~5歳と推定したところから始まっていて、北海道各地において5歳までの亜成獣が最もヒトとトラブルを起こして捕獲されやすいという事実を加味して私なりに定めたものだ。近年、分散年齢が2~3歳という研究結果が浮上しているが、分散開始の定義が異なるため多少の差異は吸収されうる。

若グマは独り立ちしたからといって突然大人のクマとしての分別を持てるわけではない。仔熊の延長として若グマと名を変え単独行動に移るだけで、むしろ母グマの制御が外れるためまったく独りでトライ&エラーを積んでいろいろを学んで行かなくてはならなくなる。

若グマは、まだ経験・学習が乏しく警戒心が希薄だ。もともと持つ「好奇心旺盛」に「無知」「無邪気」が加わることで、ともすると非常に無防備で不注意な行動をとってヒトと問題を起こす場合がある。 若グマは、まだ経験・学習が乏しく警戒心が希薄だ。もともと持つ「好奇心旺盛」に「無知」「無邪気」が加わることで、ともすると非常に無防備で不注意な行動をとってヒトと問題を起こす場合がある。

最もわかりやすく、またヒトからすると問題となる若グマの行動は、ヒトへの「好奇心による接近・じゃれつき」だろう。通常、クマによって怪我をした人はいろいろな先入観から自動的に「襲われた」と認識し、メディア等でもそのように画一的に表現されるが、じつは、クマに「襲われた」事例をよく見てみると「じゃれつかれた」である場合が浮上してくる。この若 グマ特有の行動は、仔犬の「甘噛み」「飛び付き」と同じスキンシップなのだが、これを漫然と許し長引かせてしまうとじゃれつきが激しくなったり、何かの拍子に本当の攻撃になったりして、ヒト側の大怪我にもつながる。もちろん、走って逃げるのは自殺行為だ。 グマ特有の行動は、仔犬の「甘噛み」「飛び付き」と同じスキンシップなのだが、これを漫然と許し長引かせてしまうとじゃれつきが激しくなったり、何かの拍子に本当の攻撃になったりして、ヒト側の大怪我にもつながる。もちろん、走って逃げるのは自殺行為だ。

また、実際にヒトとの個対個のトラブルがなくても、冒険心や好奇心が働いたままヒトの活動域周辺にフラフラと現れる場合もある。道内各地で近年増えている市街地出没のほとんどは、ちょっとビビリながらそれを打ち消すほどの冒険心や好奇心でワクワクした経験不足で無知で無邪気なだけの若グマによるもので、決して凶暴なモンスターが街に襲来してきているわけではない。

オスとメスでは、若グマ期におけるその心理的成熟のスケジュールや方向性は異なる。オスは比較的いつまでも強い好奇心が残りトライ&エラーを繰り返す。遊び好きと表現しても外れていない状態が続く。それに対しメスの若グマは、比較的早く馬鹿げたリスキーな遊びからは卒業し、比較的無駄のない一定の行動パタンで安定的に暮らすようになる。例えばそれはヒトに対する「お試しのbluff

charge(後述)」にも現れ、私はそれをメスだと判る個体から受けたことが一度もない。

恐らく、オス若グマの分散行動や行動圏の広さと同じ原因でこの心理的成熟の差が生じていると考えられるが、メスは若くして子を産み育てなければならないのに比べ、オスはどちらかというと無責任で、テリトリーもなくハーレムを作るわけでもないので、さすらいの遊び人みたいな感じを受けるが、そこにきっちり合理性があるのだろう。遊び好きで学習能力が高い個体が広大な行動圏でいろいろを経験し対応できる個体だとすると、その個体が交尾期に広く歩き回って遺伝子を受け渡すことは種の存続には有利だろうし、逆に、オスの分散の規模や行動圏の広さは種の多様性を保つのに必要なことだろう。オスにとっていつまでも好奇心旺盛でトライをおこなう性質は重要なのだろう。

青年期・壮年期(6~20歳)

ヒトの人生になぞらえ表現しているヒグマの青年期とか壮年期がいつなのかかなりファジーだが、ヒグマが最大で30歳前後まで生きることを考え、また実際のヒグマに起こるいろんな変化を考え、青年期が12歳前後まで、壮年期が22歳前後までと、一応規定している。

現在の北海道では若グマ期のトライ&エラーでヒトと悶着を起こして捕獲されるケースが多いため、青年期には相当数のオスが人為淘汰され数を減らしているのが普通だろう。その若グマ期を切り抜け生き残ったオス熊は、特にヒトとの関係性を築いており一定の距離を保ちつつヒトの活動と折り合いをつけて暮らすことができるようになっている。この青年期には、まだ外見上も若さが感じられ、行動の一部に子供っぽいところが垣間見られるが、ここのヒグマにクセや特徴が現れることが多い。青年期の個体は若グマ・メス熊より優位な立場にはなるが、さらに大型で経験豊かなオス成獣がいるので、ヒグマ社会全体では中間的な立場になる。経験を積みながらさらに自信をつけ、そのエリアで頭角を現すオス成獣があるが、このクマがその後そのエリアに与える影響は大きく、ほかのクマはこの快活で優位なオスを気遣い、避けながら自らの行動圏を定めたり、時に突発的な移動をおこなう。

青年期と壮年期の境界はファジーだが、上述のようにそのエリアで最も優位で他のクマに避けられるオスに成長したあたりからは壮年期と呼んでいる。壮年期もいつまでも続くわけではなく、クマにも老化は避けられない。

老年期(20歳~)

年齢的には20~25歳前後からだと思うが、外見的には毛艶・毛並みが悪く、「肉が落ちる」というヒト同様の変化が現れる。歩くスピードも遅くなり、他のほ乳類同様白内障等で五感の一部が衰える現象もあるだろう。高齢グマの問題としてヒグマアルツハイマーを私自身は想定しているが、30年間ヒトとトラブルを起こさず順調に暮らしてきたクマが突如ヒトを襲って死亡させた事例(アラスカ州)や、丸瀬布にも開けた農地をグルグルと延々歩き続ける高齢グマが現れたことがある。アルツハイマーかどうかは別として、高齢のヒグマには身体的衰えと同時に脳の機能不全が起きる場合があることは、まず間違いないだろう。ハンターは大きなヒグマを仕留めると必ず大袈裟に自慢するが、本来持っていたヒトへの警戒心や判断力や運動能力を失った高齢のクマを撃ち殺したからといって、優秀なクマ撃ちとは、じつはまったく言えない。

この「インテリジェンスフロー」がクマを考える場合の要(かなめ)となる。例えば、このフローに上の「クマは食いしん坊」を考え合わせると、我々が山に入ってゆくときに「何をしたらマズイか」、あるいは、どういう場合に「何をしなければならないか」は自ずと見えてくるだろう。

ヒグマの場合、人為物を食べることを経験・学習することで「執着」「常習化」が起こり、それを漫然と放置すれば行動の「エスカレート」に至る可能性も高い。「エスカレート」というのは、食物への執着のあまりヒグマの最大の戦略であるはずの警戒心が希薄になり、ヒトに対して攻撃的になったり、もともと「こそ泥タイプ」だったのが徐々に「強盗タイプ」に変化したりすること。カムチャッカにおける星野道夫の死、そして史上最悪のヒグマ事件と言われる苫前の「三毛別事件」には、人為物を食べ慣れた状態からの「エスカレート」が深く関与していると考えられる。

このことからも、人里でも山でも、とにかくクマには「人為物の味を覚えさせない」ということが、ヒト側の初手の戦略ということになる。ここでつまずくと、あとの対応は一気に難しくなる。

3.無知で無邪気で好奇心旺盛な若グマ

インテリジェンスフローから見える重要な側面は、クマが「学習し成長(変化)する生きもの」という点だ。

クマは冬眠穴で生まれ、多くは生後1年半前後で親離れを果たすが、親に連れられたクマを「仔熊」、親離れ後2~3年程度のクマを「若グマ」と私は呼んでいる。

まだ全容に関しては仮説の域を出ないが、じつは、無闇なヒグマの捕獲によって、この若グマが特に人里周りに局所的に増加する可能性がある。特に周辺の山が豊かでヒグマの生息状況が健全な場合、このような現象が起きやすい。無分別な捕獲・過剰な捕獲ともいうが、ヒグマといえばいまだに捕獲一本槍が普通の北海道では、昨今、若グマが増え様々な問題が起きているエリアが多いように感じる。

この無邪気で危うい若グマも、それぞれの自然環境・人間環境の元でいろいろを経験・学習し、次第に一人前になってゆくが、最終的にクマという野生動物の個性はヒト以上にばらつきの激しいものとなる。

また、ヒトと遭遇した時間・天候・場所・人数などに加え、ちょっとした気分によってもクマの行動は変わってくる。それで、バッタリ遭遇対応などの単純で確実なマニュアルが作れないのだ。

このことから、ベアカントリーでの対ヒグマリスクマネジメントは、「遇ったらどうするか?」ではなく、「どうやったら(悪いシチュエーションで)遇わないようにできるか?」というところに、まず焦点を持ってこなくてはならない。悪いシチュエーションとは、概ね距離に関してだろう。30m以内だとだいたい状況は良くない。50mでも黄信号だろう。距離以外では、例えば、交尾期(6~7月)のオスとか、親子連れのクマ、手負いグマ、シカ死骸に付いたクマなど、これらの特別な状況だと、仮に距離が50mでも切迫した進み方をするかも知れない。

ヒグマの成長とは?―――孤立性と警戒心 ヒグマの成長とは?―――孤立性と警戒心

無知で無邪気で好奇心旺盛な若グマが成長するにしたがって何を獲得するか。ヒグマの成長とは、端的にいえばと「孤立性」と「警戒心」を獲得してゆくこと。特にオスはこの傾向が顕著だ。逆にいえば、成長過程の仔熊・若グマは、孤立性が低く警戒心が薄い、ということができる。

成獣ヒグマが本当の攻撃(real charge/real attack)に移った場合、それは強い警戒心の元でとった戦略が破綻した場合なので、攻撃自体はまさに大怪獣の如く強烈で、ヒグマの破壊性能が瞬時に発揮されてしまうので、ほんの一撃でヒトは深刻なダメージを負う場合も多い。

臆病な一面を持つヒグマが自ら好んでヒトを攻撃したりすることはまずないが、偶発的に切迫したり、驚いたり、ヒトが追い詰めたりすると、攻撃に転ずる場合がある。ただ、この攻撃はあくまで自己防衛のために咄嗟に起こされる行動なので、その攻撃が延々続くことはむしろ希だ。それで、現在なおクマとの「バッタリ遭遇」からのreal attackに対して「死んだ振り」に類する手法が合理的な対応として存続している。

まず、バッタリ遭遇のときに見せるヒグマの攻撃行動のほとんどは、「切迫」「怯え」「びっくり」が原動力となっていること。そして、ヒグマとのトラブルとなくす方法が、殴る蹴る殺すの武闘的なことではなく、むしろこの繊細な動物の心理に巧妙に働きかけ、いかに衝突の前にヒグマを遠ざけるかであると記憶して欲しい。私の言う「高知能はヒグマ」は、優れた記憶能力に加え、それだけ高い「感覚」「類推能力」を持っている。突飛に聞こえるだろうが、ヒグマの側の「気分」が問題なのだ。

ただし。この警戒心はそれぞれのヒグマの経験・学習によって強化され定着していくもので、ヒトがどのように振る舞うかによって、ヒトに対して無警戒で呑気なクマも出来上がる。

ヒグマの無警戒には概ね2種類あり、ひとつは人為物を食べ慣れて徐々にヒトへの警戒心を欠落させていく「餌付け型無警戒」。そしてもう一つが、危害を加えられずに多くのヒトに接することによって徐々に慣れ、ヒトの存在そのものに無関心になっていく「無関心型無警戒」。後者はカトマイ、マクニールなどのヒグマ観察・ヒグマ観光で観光客の間近でくつろぐヒグマが代表的で、ヒグマのこの状態が必ずしも悪いとはいえない。ただ、ヒト側への教育を抜きにこのクマが漫然と増えると、おおかたの場合、各種の悶着・軋轢が生じ解決はなかなか困難なものになる。特に無関心型のクマのエリアに教育不十分なヒトが紛れ込んだ場合、それは人身被害の危険性に直結する。したがって、知床・大雪に見る人慣れ型・新世代ベアーズは、これらのエリアでヒグマ観光の可能性を立証したような存在だが、今後これらのクマをヒグマ観察・ヒグマ観光に利用するとすれば、クマに対する以上に精度の高いヒト側の制御・教育が必要不可欠となる。

。 |

3.無知で無邪気で好奇心旺盛な若グマ

インテリジェンスフローから見える重要な側面は、クマが「学習し成長(変化)する生きもの」という点だ。 インテリジェンスフローから見える重要な側面は、クマが「学習し成長(変化)する生きもの」という点だ。

クマは冬眠穴で生まれ、多くは生後1年半前後で親離れを果たすが、親に連れられたクマを「仔熊」、親離れ後2~3年程度のクマを「若グマ」と私は呼んでいる。

若グマは、まだ経験・学習が乏しく警戒心が希薄だ。もともと持つ「好奇心旺盛」に「無知」「無邪気」が加わることで、ともすると非常に無防備で不注意な行動をとってヒトと問題を起こす場合がある。

最もわかりやすく、またヒトからすると問題となる若グマの行動は、ヒトへの「好奇心による接近・じゃれつき」だろう。通常、クマによって怪我をした人はいろいろな先入観から自動的に「襲われた」と認識し、メディア等でもそのように画一的に表現されるが、じつは、クマに「襲われた」事例をよく見てみると「じゃれつかれた」である場合が浮上してくる。この若グマ特有の行動は、仔犬の「甘噛み」「飛び付き」と同じスキンシップなのだが、これを漫然と許し長引かせてしまうとじゃれつきが激しくなったり、何かの拍子に本当の攻撃になったりして、ヒト側の大怪我にもつながる。もちろん、走って逃げるのは自殺行為だ。

また、ヒトそのものへの問題とは別に、人里に対しての経験不足と無警戒が、道内で近年増えている市街地出没などに結びついているとも考えられる。

まだ全容に関しては仮説の域を出ないが、じつは、無闇なヒグマの捕獲によって、この若グマが特に人里周りに局所的に増加する可能性がある。特に周辺の山が豊かでヒグマの生息状況が健全な場合、このような現象が起きやすい。無分別な捕獲・過剰な捕獲ともいうが、ヒグマといえばいまだに捕獲一本槍が普通の北海道では、昨今、若グマが増え様々な問題が起きているエリアが多いように感じる。

※仔熊の中には、生まれた年の9月にすでに単独行動をしている個体がある。割合としては1~2割程度だが、研究者にはこのクマは「単に親からはぐれただけだ」という意見がある。しかし、生態学的にヒグマの親離れが1年4ヵ月~2年8ヵ月程度としても、1年半で親離れしたクマが、はぐれたのか親離れしたのかは、それこそクマに訊いてみないと判らない。どういう経緯で単独行動に移行したにせよ、若グマになったそのクマがヒトとの間に発生させる問題は同じで、なおかつ学習形態も若グマ流に変わる。そこで私としては、「親に連れられた個体を仔熊」、そこから「安定した単独行動に移行した個体を若グマ」と、活動形態から呼ぶことにしている。

この無邪気で危うい若グマも、それぞれの自然環境・人間環境の元でいろいろを経験・学習し、次第に一人前になってゆくが、最終的にクマという野生動物の個性はヒト以上にばらつきの激しいものとなる。

また、ヒトと遭遇した時間・天候・場所・人数などに加え、ちょっとした気分によってもクマの行動は変わってくる。それで、バッタリ遭遇対応などの単純で確実なマニュアルが作れないのだ。

このことから、ベアカントリーでの対ヒグマリスクマネジメントは、「遇ったらどうするか?」ではなく、「どうやったら(悪いシチュエーションで)遇わないようにできるか?」というところに、まず焦点を持ってこなくてはならない。悪いシチュエーションとは、概ね距離に関してだろう。30m以内だとだいたい状況は良くない。50mでも黄信号だろう。距離以外では、例えば、交尾期(6~7月)のオスとか、親子連れのクマ、手負いグマ、シカ死骸に付いたクマなど、これらの特別な状況だと、仮に距離が50mでも切迫した進み方をするかも知れない。

ちょっと休憩 ちょっと休憩

ヒグマの調査といっても、相当な時間と労力を支払っても完全にそのヒグマを把握できるわけではありません。数も多い若いクマの場合、年齢やオスメスの判断もなかなかできないのが普通です。しかし、従来の北海道のように、ヒグマに対する曖昧な思い込みや風説・迷信レベルの情報ではなく、できるだけ事実本位にヒグマを把握し、十分な考察のもと幾つもある対策から最も合理的な対策を選択して最適な順序で実践しなければ思うような効果は得られません。

じつは、ここにあげた「事実本位」と「合理性」。これが満たされていれば、難解に見えるヒグマ問題も速やかに、意外とあっさり軽減・解消へ向けることができます。すなわち、ヒトとクマとそれらが暮らす環境に摩訶不思議に絡む事実のあれこれが、私たちにはまだしっかり見えていないと思います。優秀なヒグマの専門家が三人集まると、たいがいの部分で認識や意見が一致するものですが、残りの一部に関して「どうなっているのかな?」「本当のところはわからないね」と終わるのが普通です。だからこそフロンティアワークと言えるのもかも知れませんが、「わかっていないことをわかっている」のが大事なことで、現場の研究者・活動家はついつい解りたくて調査や観察に明け暮れる生活を送ってしまうのです。 |

|

|

|

|

| Copyright (C) 2014 higumajuku. All Rights Reserved. |

|

| site map プライバシーポリシー 特定商取引法に基づく通信販売業者の表示――― powerd by M.Iwai |