|

| since2004― |

|

|

Pet4You.jpのエコ活動

「GIO」と「ECO」のコラボレーション

ベアドッグの育成でお世話になっています

環境との調和をめざすリゾート

オススメ!

|

|

|

C.捕獲―――最後の手段は速やかで確実な捕獲

これまで述べてきたように、ヒグマ問題というのは、まず問題を起こすヒグマを十分なレベルまで減らしておかないと解消はおぼつかない。そのために「防除と教育」という二本柱を十分合理的におこなっていくのがいいが、それをおこなってもなかなか解消しない問題が出てくる場合がある。ヒグマ用電気柵の下を掘り返して侵入してくる個体とか、あの手この手で教育しても学習能力が低く行動改善がおこなわれない個体とか、人為物を食べ慣れて執着するようになってしまった個体とか、そういう個体・ケースに対しては、ある段階で「防除・教育」から「捕獲」に対応をシフトする必要がある。防除・教育に失敗あるいは不能状態に陥った際は、速やかに捕獲判断をおこなうが、仮にその判断を行政がおこなっても、すでに現在の北海道の多くの地域で猟友会ベースの対応では「速やかかつ確実に」という捕獲が不可能になってきている。

その確実な捕獲のために、箱罠は普段乱用せず温存しなければならないし、クマ撃ち級のハンターを育成しておく必要があるという流れだ。

まえおき:「捕獲」周辺の言葉の説明

原則的に「捕獲」というのは「捕まえて拘束すること」。「殺処分」というのは、人間側の理由でその動物を殺して何らかの問題を解決させることをいう。よく使われるヒグマの「捕獲」というのは、北海道では「捕獲したヒグマはすべて殺す」という慣習があるため、「捕獲して殺処分にする=捕殺」という意味で使われている。限られたケースでは「捕獲&殺処分」ではなく「捕獲&放獣」ということがありうるが、北海道では学術目的の捕獲でおこなわれるのみで、地方自治体が捕獲放獣・学習法獣をおこなうケースはほぼない。

また、ベアドッグによるヒグマの追い払いでは、数頭のベアドッグでヒグマを取り囲んだり、樹上に追い詰めたりするため、檻の中に拘束するというところまで明確に捕獲ではないが、完全な捕獲までしないで強いストレスを加え、そのまま放獣するような効果をもたらす。ヒグマの捕獲にはそもそも許可が要るし、いったん完全にヒグマを捕獲してしまうと、その放獣には許可や放獣場所などややこしい問題がついてまわるが、ベアドッグによるいわば「ファジー捕獲放獣」では、それらの心配はなく、ヒグマの側からすると、単に罠さえ回避しておけば安心なわけではなく、ベアドッグの活動場所全体が危険エリアと認識されるため、ヒグマの行動制御に対しては、より合理的で得られる効果が高い。 |

問題グマの確実な捕獲能力

ある年、キャンプ場の直近で、突出して攻撃性の高いヒグマが活動しているのを感知しマークしていたが、私自身「捕獲判断」に傾きつつ、すでに丸瀬布にはそれを確実におこなう方法がなく、捕獲を断念した経験がある。当時、丸瀬布ではまさに絵に描いたような「箱罠乱用」状態にあり、そのマーク個体もtrap-shyが発現し箱罠がすでに利かないことがわかっていた。そしてその同じ空間には、マーク個体以外に数頭の若いヒグマが活動していた。

この状況では、行政お決まりの「箱罠でも置いときますか?」程度の曖昧で不確実な方法ならばやらないほうがいい。そのスタンスでは問題個体の捕獲が達成できないだけでなく、ただ無関係な若グマを次々に呼び寄せ冤罪グマばかりが量産されるのがオチだからだ。

このケースに関しては、「捕獲」という選択肢を失ったまま、苦肉の策を用い、幸運も手伝って観光エリアでの人身事故を防止を図ることができたが、毎度こういう綱渡りはしたくない。捕獲能力の重要性を思い知らされる事例にもなった。

羆塾では、ヒグマの捕獲能力欠如の問題を解消するために「広域連携」というスタンスに落ち着いた。猟友会というのは地域地域で細かく別れていて、行政同様の縦割りの縄張り意識でつながっている。別の地域から優秀なクマ撃ちを呼んでヒグマの捕獲にあたるという選択肢がこれまではなかったわけだ。その縛りをなくしさえすれば、すでに破綻している丸瀬布のヒグマ捕獲対応も十分可能になる。

ある町の猟友会には実力を持った「クマ撃ち」が存在し、その技術も脈々と受け継がれている。そして私のほうには、ヒグマ対策に特化した強力な「ベアドッグ」がある。それぞれの持つ技術を出し合い、共有することができれば、互いにヒグマ対応能力や安全性が増すのではないか?と考えたのがきっかけだった。

この、いわば別地域の「クマ撃ちとベアドッグのコラボ」手法は、すでに準備段階のテストが開始されている。ヒグマへの発砲から回収が困難なケースに陥った場合には、私がベアドッグとともに赴きアシストにあたる。あるいは、無警戒化した若グマがある場所周辺に感知された場合は、ベアドッグチームで追い払いなどをおこなってみる、という程度のことだが、一応の手応えは感じている。

逆に、厄介な問題グマ・危険グマが生じたとき別地域からクマ撃ちを招聘するというほうは、丸瀬布の行政・猟友会との念入りなすり合わせが必要で、ベアドッグを連れて行くよりハードルが高く、今後の課題になっている。

いずれにしても、今後のヒグマ対策においてはこういう「広域連携」を工夫し対応しなければ立ちゆかなくなっている地域は北海道に増えているため、模索は無意味ではないだろう。

ガバメントハンター

直訳すれば「政府お抱えのハンター」とか「公務員ハンター」ということだが、道庁なり振興局なり市町村なりの公的機関がハンターを雇い入れ、責任と義務とともに賃金や保障を与えようという、そういうハンターのこと。

捕獲能力の低下では、すぐ猟友会の高齢化・数の減少・空洞化などが言われ、それは確かに事実だが、そもそも猟友会は趣味の団体で、ヒグマ対策をおこなう義務も責任もない。道庁や市町村が猟友会という便利な団体にヒグマ対策を丸投げするから、あくまでボランティアとしてやって来てくれていただけだ。端的に言えば、猟友会が「もうヒグマ対策はやりません」と言おうが、「猟友会は来年から消滅します」と言おうが、その猟友会を責める根拠などどこにもないわけだ。

しかし実際、ヒグマ対策というのは警察や消防同様、地域のリスクマネジメントの要素が大きく、そういう曖昧な趣味の団体に依存しておこなうべきものではない。道庁がその部分の襟を正すとすれば、必然的にガバメントハンターが落としどころとなる。

北海道の場合、このガバメントハンター制度の導入は、200弱存在する市町村単位というスタンスでもいいが、それだと十分な人材が揃わない可能性も高く、市町村の経費も嵩む。現実的にそれだけのクマ撃ちが道内各地に隈無く存在しないということと、ヒグマの移動が市町村境を平気で越えてしまう事実も絡む。恐らく、各振興局に数チームという形の導入になるのではないか。1チームは4名程度からなる。猟友会の会員数から比べると数が少ないように思われるかも知れないが、ガバメントハンターのチームは実力本位な少数精鋭なので、だいたいどのようなヒグマに対しても十分対応可能だろう。

ガバメントハンターは原則的に、あくまで捕獲の専門家・技術者なので、通常のヒグマ対策で対応できる部分に関しては、従来通行政においておこない、対応不能な、例えば最近で言えばOSO18とか、ヒトを攻撃し土饅頭にした個体とかに関して、出動を要請するような形になるのではないか。このあたりは、まだまだ模索可能な段階でいろいろ方法論はあると思う。

警職法第四条

正式名称「警察官職務執行法」の第四条というのは、ヒグマの出没に関していうと、あるヒグマが住宅地や観光施設内など通常では銃器を発砲できない場所にすでに侵入している場合で、今まさに人身被害の危険性がある場合に、現場の警察官の判断でハンターに「撃て」と命令できる制度を意味する。これは「許可」を与えるのではなく、あくまで「命令」だ。

要するに、違法なことを「やれ」と一般市民に警察官が命令する権利だが、想像しやすい例では、一般国道を「時速100㎞で走行せよ」と命令するようなものだ。仮にそう命令する権利が警察官に持たされていたとしても、その命令通り走ったクルマが人を轢き殺してしまったら誰の責任か?という責任問題が当然ついて回るので、警察官だってそう易々と命令できない。そういう事情も絡み現在までこの警職法第四条はヒグマの現場で十分機能していない状況にある。

警察がスタンスを変え警職法を多用するようになるとは現段階においても考えにくく、その点でも「ヒグマが市街地に入ったらどうするか」ではなく、「入らないようにするにはどうするか」という「予防」に焦点を持っていく必要がある。

変則的な方法

私が活動していたアラスカには「エアリアル・ハンティング」という銃撃の方法がある。ハンターをヘリに乗せ、上空から獲物を探し、上空から追い、射殺する方法だ。これは、現在なお「オオカミの駆除」などに用いられている。あるいは、イノシシの駆除では、サーマルスコープを用いた夜間捕獲もおこなわれていたりする。

こういう捕獲手法自体は日本の法的に今後も困難で、仮に合法化しても、恐らく馴染みにくいものだろう。しかし、従来的な既成の方法にこだわる必然性もない。

あるデントコーン畑の脇に、高さ3mほどの単管でできた台があり、それがヒグマを撃つための射座であると、ハンターに教えてもらった。デントコーン被害が高ずる時期には、デントコーン畑というのは鬱蒼とし、視界を遮る。しかし、この射座からならば、対岸の山の斜面から畑に出入りするヒグマを辛うじて撃てるということらしい。ワンポイント的な工夫ではあるけれど、こういう工夫もあっていい。

丸瀬布の観光エリアの中央部に、あまりに多くのヒグマが往来するので、つい「カムイの森」と名付けた林がある。その林を平均的なヒグマがただ夜間に往来してるだけならばまだ容認してもいいのだが、キャンプ場などの観光施設に囲まれたような場所なので、無警戒型や攻撃性の高い個体がうろつくようになると、にわかに捕獲判断になる可能性もある。ところが、カムイの森周辺には道道・町道・林道類が走っていて、警職法なしに水平射撃ができる場所が極めて少ないのだ。

そこで、通常のヒグマ射殺とは逆に、あらかじめ射殺ポイントを数カ所決めておいて、ハンターはそこを安全に狙える位置に陣取って構え、そこに問題のヒグマを私が誘導する方式をとった。これは、阿仁マタギの巻き狩りの方法に似ている。 そこで、通常のヒグマ射殺とは逆に、あらかじめ射殺ポイントを数カ所決めておいて、ハンターはそこを安全に狙える位置に陣取って構え、そこに問題のヒグマを私が誘導する方式をとった。これは、阿仁マタギの巻き狩りの方法に似ている。

その際、ある射殺ポイントに関しては、「熊見やぐら」というのを考案し、ハンターの安全性と射殺の確実性を確保することとした。このやぐらは、高さ6~8mでヒグマが登れないような設計になっていて、比較的まばらな笹藪の中のヒグマを、上から撃ち下ろせる形になっている。

この方法が一般にお勧めするわけでは決してないのだが、仮にボランティアのハンターにお願いするとしても、その安全性に関しては、可能な限りお願いする側が確保する努力をすべきと考え、その具象策として一つのモデルとしてみた。

advance:ヒグマの家畜化?

現代社会は制度や言語などの方便が高度に発達させ、その中でヒトはその社会に適応するためだけに自己家畜化を進めながら進化してきたという現代人特性については触れた。(→『現代人の自己家畜化について』)。また、過去の北米大陸においては、白人の持ち込んだ高性能な銃器によって真っ先に淘汰された「荒くれグマ」のお話をした。(→『野生動物の攻撃性』)

これらのヒトやヒグマの変化は、後天的な学習によって適応するという面と、遺伝的に淘汰がおこなわれる面と両方あって、ヒトやヒグマなどの高知能動物の場合、実際には両面からの変化で新たなタイプのヒトなりヒグマなりができあがり大勢を占めるようになる、という一定の道筋がある。

生物学には、ある種の変化のありように対して「進化」「適者生存」「自然選択」「自然淘汰」という概念があり、どれも「ある環境において、最も適応できる生物だけが生き残り、適応できない生物は淘汰される」という意味を持っている。もともとイギリスの哲学者ハーバード・スペンサーが提唱し、影響を受けたチャールズ・ダーウィンが『種の起源』の中で採用し比較的一般的な用語にもなった。ここでは「適者生存」という言葉を用いて考えていこうと思う。

上述の「ある環境において」というのは、もともと自然環境を指すものだったが、人類が自然界とは乖離した特殊な進化を遂げつつ勢力を強めた近代以降においては特に、ヒトの文化・文明・価値観・ライフスタイルなどの人間環境が大きなファクターとなり、自然環境的に適者かどうかよりも、人間環境的な適合性のほうがヒグマに対しては大きな影響を与えうる。

そこで問題になるのが、現代人によってもたらされている人間環境になるわけだが、そのファンデーションが「自己家畜化」というヒト特有のメカニズムによって成り立っているというところなのだ。

わかりやすいのはオオカミからの品種改良が進んだペットのイヌだろう。イヌはそれぞれの時代のヒトの社会に最も適合できるようにヒトによって意図的につくられた人工的な生き物だが、その品種(犬種)の変化はヒトの社会変化、その時代のヒトが望むようにきっちり適合するように進み、現代日本の超小型犬ブームの形にもなった。イヌの特性として、ヒトへの従順・幼児化・穀物を消化できる・垂れ耳・青い目・低アドレナリン化・感覚器官の鈍化・運動能力の低下・脳の小型化などなど様々な形質的なものがあるが、総じてヒトの好む要素でありつつ、「イヌの歴史はオオカミからの能力低下の歴史である」と言わしめる要素でもある。ヒトの価値観や好み・扱いやすさなどの点で、スタンダードプードルよりトイプードルやティーカッププードルのほうが、現代においては「適者」だったわけだ。

イヌの場合はヒトが完全に繁殖を管理する家畜のため、ストレートにわかりやすくその変化・適者生存が見て取れるが、野生のヒグマの場合は少しわかりづらくなる。 しかし、どのような形質のヒグマが現代人にとって適者となり得るかという観点で、ヒグマの管理がおこなわれつつあることも否めない。

2024年3月、専門家によるヒグマ対策についての会議があり、「個体数調整」という言葉が道庁関係者からも正式に出たが、その調整の方法に捕獲バイアスをかけるという概念が絡んでいる。つまり、北海道の現代人・現代社会にとって、おっとりしていて学習能力が低めでヒトを警戒しにくい個体は「不適者」と認知され、そういう形質タイプから銃器によって射殺して取り除く。そのことで、警戒心が強く狡猾でヒトを出し抜くような個体が総じて生き残り、北海道のヒグマ全体の特性を変えていく、という狙いがある。

一見、現在の無警戒型のヒグマが引き起こす都市部や観光エリア周辺のトラブルを解消するいい方法のようにも思われるが、ただそのために、そのような人工的・人為的な形質的変化をヒグマに過剰にもたらしていいかどうか、そこには問題も考えられる。ペットのイヌをヒトの欲求で自在に変えていくのとは異なる要素が自然界には確かにあるわけだ。それほど何でもかんでもヒトは自然のことを理解し切ってはいない。

A.ヒグマへの教育効果

よく「過去においてはクマ撃ちがヒグマの無警戒化を抑止してきた」という論調を聞くが、その実質も二面性があって、一つは、クマ撃ちがひたひたとヒグマを追い詰めつつ逃げ切るヒグマも多いため、そのヒグマはヒトを警戒・忌避するように学習し、結果的にヒトの多く活動する市街地などに軽率に入ってくることがなくなった、という側面。これは、後天的な学習効果によるものである。

ただ、この効果に関しては、あくまで派生的であって、精度も効果もそれほど高いものではなかったと考えられ、もし仮にヒグマにヒトへの警戒心・忌避心理を植え付けることを考えるのであれば、捕獲で得られる副産物としての教育効果ではなく、あくまで教育の専門家を養成し最適なツールでおこなうべきというのが私の持論でもあり、ベアドッグというのは銃器に代わる教育に特化したツール・方法論ということになる。

B.ヒグマの遺伝形質的な淘汰

もう一つは、クマ撃ちを含めたハンターが容易に撃てるヒグマから成り行きで射殺していった結果、ヒトへの警戒心が乏しい個体から順に射殺され、北米の荒くれグマ淘汰と同じメカニズムで、ヒトへの警戒心が乏しいヒグマに捕獲バイアスがかかり、ヒトを警戒するヒグマが残る方向への選別的な淘汰がなされていったという側面がある。こちらは、遺伝形質的な淘汰にあたるだろう。

ベアドッグはヒグマを捕獲するツールではないため、この淘汰はおこなえない。

一般的に、無警戒型のヒグマというのは銃器によって捕獲しやすい。特に優れたクマ撃ちでなくとも、一定の射撃能力を持つハンターであれば比較的容易に射殺が可能だが、とすると、Bの遺伝形質的な淘汰をおこなって来た主体は、じつは一級のクマ撃ちではなく一般的なハンターであったことになる。クマ撃ちは様々なタイプのヒグマに対応しライフルの射程に入れることができるが、一般ハンターにはそれができず、自動的に射殺が容易なヒグマばかりを捕獲する結果になりがちだ。つまり、一般のハンターこそ、ヒトに対して無警戒なヒグマの淘汰には効力を発揮していたことになる。

一方、今世紀に入ってからヒグマ捕獲の主力となった「箱罠」は、「罠を警戒する個体を残す」効果は高いが、必ずしも「ヒトを警戒する個体を残す」効果がない。必然的に、ヒグマの捕獲数ばかりを増やしながら、ヒトに対しての無警戒グマを容認する形になった。

現在の北海道におけるヒグマの膨大な捕獲数の半分以上は箱罠による選別捕獲、残りの多くは無警戒型ヒグマの銃殺だろう。(→要確認)

さて、銃器を用いてヒグマの射殺をおこなう限りにおいて、自動的の上述の捕獲バイアスがかかる。遺伝子的な形質への偏重なしにアトランダムな捕獲をおこなうことは不可能だ。しかし、その捕獲バイアスによるヒグマの人為的・人工的淘汰を北海道の政策として積極的におこなうことで、ヒグマの形質の偏重が過剰になり、将来的にヒグマという種に多様性という面で何らかの問題を生じさせる怖れもある。

その危惧を緩和する方策として、遺伝的な形質に手を加えず、ヒグマが元々持つ高い学習能力によって現代人や現代社会にとっての「適者」となるべきヒグマをつくる、つまり、ヒグマの特性に働きかけ、後天的な教育手法によって無警戒になりやすいタイプのヒグマを生かすことが重要と考えられる。

捕獲バイアスをかけた個体数調整論を仮に北海道の政策的に取り入れていくとしても、従来より目標とされた「防除」という手法、さらに現在まで模索を続けられている「教育」という方法論をないがしろにすべきではない。

|

「第12次北海道鳥獣保護事業計画書」および「北海道ヒグマ保護管理計画」(平成29年4月1日~34年3月31日)

捕獲による駆除がどうしても必要なケースはある。しかし、個人なり行政担当者の好みや気分で好き勝手にヒグマを捕獲して殺すというわけにはいかない。そのルール・枠組みに触れておこう。

有害捕獲を含むヒグマの保護管理は、根拠法を「鳥獣保護法」とした環境省告示第二号をもとに北海道が策定した「北海道鳥獣保護計画」によって道内各地でおこなわれるが、平成29年度より5年間は「第12次」となっている。また、「第12次北海道鳥獣保護事業計画書」の範囲内で「北海道ヒグマ保護管理計画」が策定されており、この北海道指針に従って各市町村はヒグマの対策をおこなわなくてはいけない。遠軽町行政などからは「単なる告示や指針は守る必要はない」という言葉も聞かれるが、それは法や告示をきちんと理解していないからで、法の記述を一般にわかりやすく補完した告示、その告示に従って北海道が策定した指針は、法に準じた扱いとすべきものである。

階層的に書けば「鳥獣保護法/環境省告示第二号/北海道鳥獣保護事業計画書/ヒグマ保護管理計画」となり、右側の政策等が左側を破ることはない(すべて整合性を持っている)。

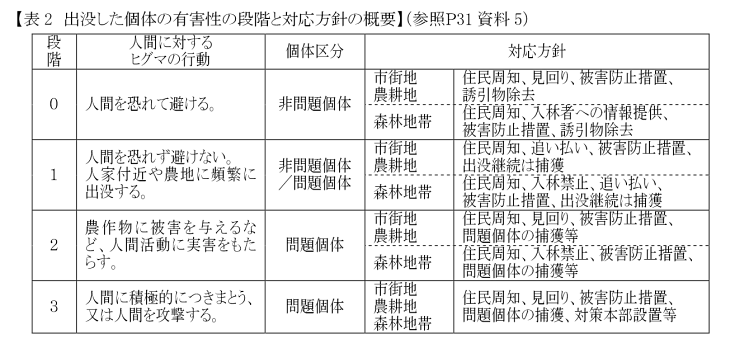

さて、ヒグマに関して最も左側にあって詳細が決められている「ヒグマ保護管理計画」には、ヒグマ対策の基本として以下のように定められている。(道庁ウェブサイトより抜粋)この対策基準にはヒグマの年齢を加味されていないなどはまだまだ改良の余地があり進化すると思うが、少なくとも平成34年(2022年)まではこの方針が適用される。

同計画では、被害防止に効果的な方策として唯一「電気柵」が実証された方法として示されているため(第二章:管理の推進 3.目標達成のための方策)、表の対応方針の「被害防止措置」とは実質的に「クマ用の電気柵」を意味する。バッファスペースや周辺のヒグマの移動経路の管理などはそのアシスト的位置づけで記載されている。クマ用電気柵以外の方法、例えば「シカ用やキツネ用の電気柵」「毎晩寝る前に庭で爆竹を鳴らしている」などは被害防止措置とは認められない。

上の階層である「第12次鳥獣保護事業計画書」には、捕獲の許可基準として「原則として、被害防止対策ができない、又は被害防止対策によって被害防止ができないと認められるときに許可をする」と明記されているが、「被害防止措置=クマ用の電気柵」とすれば「ヒグマ用電気柵を張ってメンテナンスをしたにも関わらずヒグマが侵入する場合にそのヒグマの捕獲を許可する」となるし、逆に言えば、「電気柵も張っていないのに捕獲は許可しませんよ」ということだ。

「捕獲対応」が優先されるのは、2と3のケースで、3は特定のヒグマの性質が起因しておりその場所がどこであっても当然のことだが、2に関しては上述の許可基準の範囲内で、つまり「電気柵の適正な設置とメンテナンス」という前提で許可される。

「追い払い」が優先されるのは1のケースで、それをおこなっても改善が見られない場合に捕獲対応に移行することもできる。羆塾では単に刹那的な追い払いではなく、「若グマの忌避教育」と位置づけ周辺ヒグマの・ヒグマ社会の動向変化などを把握し、最終的にベアプロファイリングによって必要と判断された個体に対して積極的かつシステマチックにおこなってきたが、その精度は徐々に高まり、効果も十分実証できている。したがって「若グマの忌避教育」活動は今後とも継続する。

また、膨大な観光客を集める「いこいの森」周辺では、ヒグマ生息地内の観光地特有のヒグマの無警戒化がほぼ間違いなく起きているため、0のケースであってもヒグマの成長段階に応じて予防策として追い払いをおこなうこともある。

羆塾では「ヒグマ保護管理計画」策定段階のパブリックコメントも提出したが、総じて道庁指針の「第12次北海道鳥獣保護事業計画書」「ヒグマ保護管理計画」とも、羆塾の従来の活動方針と大きな不整合は見られないため、いろいろ意見はあるにせよ、北海道が策定した「ヒグマ保護管理計画」に沿って2022年までの対ヒグマ活動を続けていく予定である。今後とも遠軽町・丸瀬布総合支所がこの計画からあまりに外れた行政対応をとる場合には、特に因習的におこないがちでエリア全体の安全上マイナスとなることが多い「捕獲」について、オンブズマン的に指摘し改善を要求せざるを得ないだろう。

Link:「ルールに反した捕獲」:例えばこのLinkの事例では、行政はまず電気柵の設置方法とメンテナンスに関して助言をする必要がある。その助言通りにヒグマの防除をおこなっても防げないクマに対して、はじめて箱罠を設置し捕獲対応をとることができる。

LINK:「ヒグマ問題で困っている行政の方へ」

|

12+240+(18+780+18)+12=1080 780=28+724+28

|

|

| + |

| Copyright (C) 2014 higumajuku. All Rights Reserved. |

|

| site map プライバシーポリシー 特定商取引法に基づく通信販売業者の表示――― powerd by higumajuku |