|

| since2004― |

|

|

Pet4You.jpのエコ活動

「GIO」と「ECO」のコラボレーション

ベアドッグの育成でお世話になっています

環境との調和をめざすリゾート

オススメ!

|

|

|

隔離から関係学へ―――ヒトとヒグマのエデュケーショナル・スペース(教育空間)

野生動物との共生というとき、よく「棲み分け」という表現を聞くが、実質的にどんな意味合いの言葉だろう。例えば、相手がワニならばワニが越えられないワニフリーの空間をつくり、その中で人が暮らすスタンスになるかも知れないし、身近なところでは網戸で蚊を防除して屋内に入れないように工夫したりする。ある空間を二つに区切り、その境界線に柵なり壁なり網戸なりを設けて往き来がないようにする。少なくとも相手がこちらの空間に入ってこないようにする。そんな隔離のイメージが「棲み分け」にはある。ヒグマに関する「棲み分け」があるとすれば、どんなメカニズムを用いてどんな形態の境界線をつくり、どのような折り合いのつけ方があるだろう。

ある知床の研究者が一つのモデルとして話してくれたことがある。人里・農地をぐるりと高さ3mのコンクリートの塀で囲ってしまえばクマがいない空間は簡単に作れる。もちろん、実現を想定してそんなことを私に話したのではない。彼は些か揶揄を伴い話していたが、これが最もわかりやすく確実な「隔離」のモデルだ。指摘するとすれば、ヒトがクマを山に隔離しているのではなく、ヒト自身が自らを人里に隔離している状態である。網戸で蚊を屋外に隔離したことにならないのと同様だが、自らを隔離空間に閉じ込めたはずのヒトは、何故か自由に隔離空間外へ出ていいことになっている。これは、棲み分けというには少々都合がよすぎる。そこで、「防除」という柔らかめの言葉が使われることが多い。

問題は、自ら隔離した窮屈で欠落多きその空間で本当に自然との共生を実現しうる感覚や理解が育つかという点だ。自らが隔離空間で生まれ育ち、その外の他者を害獣だ害虫だと言って知りもせず駆除するだけの感覚で本当に大丈夫なのか。そこが甚だ怪しいところなのだ。これはその人がヒグマを含めた他者と折り合いをつけて共存・共生できるかどうかの問題でありつつ、少し大上段から言えば、人類と地球全体にとっての問題でもある。今世紀が「共生の時代」と言われる真意はそこにある。

さて、電気柵にせよコンクリの塀にせよ効果的な柵で人里・農地を囲ってしまえば、その中にいくらヒグマを誘引する魅力的なものがあってもヒグマは侵入できない。しかし、自宅から蚊のいる屋外へ出るように人里からヒグマの生息地に入るヒトがいた場合、その先のクマはヒトとの関係をまったく作れていないクマなので、お互いに闇雲に怖れ過剰な反応を示すだろう。ヒグマにとってヒトはいつまで経っても得体の知れない奇異な宇宙人で、ヒトにとってヒグマは延々恐ろしげな山のモンスターである。そんなお互いの意識、関係でヒトとクマの共生とやらが実現するとは到底思えない。

これまで述べてきた論の基調は、ヒトとヒグマの共生の方向性が隔離ではなく、より密な関係性の構築にあるということである。隔離によって得られるのは疎な関係性。近代化した後の北海道がまさにそうだが、ヒグマの生態・性質がブラックボックス的に漫然と存在し、希に起きる異常なヒグマによる人身事故から従来的な得体の知れないモンスター的なヒグマの捉え方につながってきた。そこから生まれた錯誤はヒグマ対策およびヒトとヒグマの関係性に大きなマイナスをもたらし、今なお続いている。高知能で学習能力の高いヒグマに対しては、むしろ従来とは逆の関係性をめざすのが合理的だろう。つまり、お互いがお互いを意識し、知り、学び、折り合いをつけてこの島に生存していく方向性である。

単刀直入に言えば、上述の関係性を構築するのであれば、お互いがお互いを学ぶスペースが必要であると帰結できる。それは、本質的にはマクニールや知床半島などの観光エリアでおこなうことではなく、普通の人里のヒトとヒグマの境界線付近でおこなわなければならない。そこに暮らすヒトとそこに暮らすクマがお互いを知り、その地域のヒグマとヒトが関係をしっかり持って一種の地域文化を形づくり、折り合いをつけて暮らさねばヒトとクマの共生とは言えないからだ。

つまるところ、ヒトとヒグマの共生の議論はヒトとクマの境界線の議論に依存し、具体的にどのような境界線があれば共生が可能かを議論することになる。上記のようにヒトヒグマがお互いに学ぶ空間を設定するとすれば、境界はカチッとした線ではなく帯に近い概念になるだろう。その帯は、かなり線に近い強固な部分もあれば、ファジーで広い帯状の空間のこともある。

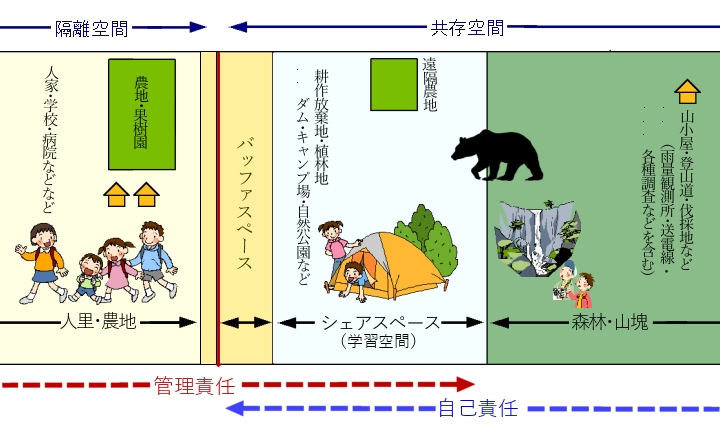

その境界モデルの概念図を描いてみた。

1。「人里・農地・街」は北海道全体からすると一種ヒトの隔離空間だが、その外はクマもヒトもいていい共存空間でヒグマ生息地である。あくまで、普通の空間は共存空間のほうである。

2。共存空間は「シェアスペース」と「森林・山塊」に分かれるが、シェアスペースはヒトとクマがお互いを学ぶための「学習空間」(Educational

Space)である。

3。隔離空間と共存空間の境界付近にはクマが往き来しにくいようなバッファスペースが配置され、場合によっては電気柵も設置される。

4。特に人身被害に関する行政の責任に関しては、隔離空間については「クマを侵入させない管理責任」、シェアスペースについては「ヒグマの調査・把握と情報開示・注意喚起の責任」が課されるが、特に危険な個体が確認できた場合にその個体を「教育(行動改善)」、それが不可能なら「捕殺排除」または「立ち入り制限」をおこなう責任が含まれる。行政の示す情報は、シェアスペースで活動する各々が自己責任を発揮するための材料提供の意味合いである。「森林・山塊」においてはそれぞれの自己責任で行動する。

また、アウトドア観光を行政が主導し景勝地・観光スポットなどを宣伝し観光客集客をおこなっている場合には、森林・山塊であっても観光における誘導責任が行政に発生するだろう。

ヒトはテリトリアルでありクマはテリトリアルでない。

現状として人里・農地はヒトのテリトリーの一種であるが、とりもなおさず隔離空間である。ヒグマの側に「ヒトの侵入してならない空間」は存在しない。そのギャップを相互の学習によってヒトとヒグマの双方が埋めていく必要があり、具象化が上述したエデュケーショナル・スペース(相互の教育あるいは学習空間)である。この空間はヒトとクマのシェアスペースであり、ヒトのテリトリーである空間の外側に一定広さでつくられるのが理想的である。ここにはヒグマとヒトの双方が活動し、お互いを学びつつ、折り合いをつけて暮らすための意識・知識・スキル・行動パタンを獲得するための空間である。ゆえに、いわゆるバッファスペースとは異なる。バッファスペースは隔離をおこなうための空間、シェアスペースは関係をつくるための空間、そう理解してもらってさほど間違っていない。

シェアスペースでは、ヒトはヒグマを気遣い注意して活動しクマもまたヒトを意識してトラブルにならないように活動しながら相互学習をおこなうが、「ヒグマの教育学」で述べたように、原則的に若グマは経験不足でヒトが何たるかを十分には知らず旺盛な好奇心と相まって無警戒な行動をとることがある。クマが何たるかを知らない多くの人はその若グマとトラブルになる可能性が高い。そのため、専門家・ヒグマ管理官がシェアスペースのヒグマについて把握し、問題もしくはその予兆が確認できた場合に「追い払い」等によって若グマの意識改善・行動改善を促しつつ(中等教育)、逆にヒト側に問題行動が確認できた場合も説明をして行動改善をしてもらう必要があるが、実際は、例えば「餌やり・餌付けは法的に禁止」というような明確な法整備と普及とともに、現場の管理官に一定の強制力を持たせなければ、このシェアスペースは非常に脆弱で不安定な空間となる。

※羆塾では、上記のヒトとヒグマの境界モデルを作るべく2006年から下準備を進めてきたが、2019年立ち上がる予定の財団法人メビウスのアシストで、ここに例として挙げたモデルの具象化をおこなう。もともとこの森は私とクマとベアドッグがお互いに学び合う「教育エリアC]と呼んだ空間だったが、この7ヘクタールほどの比較的コンパクトな空間に、人里にあたるベアフリー空間をつくり、その周辺に特に若グマの教育空間を配し管理を試みつつ、すべての条件が揃った段階で一般へのエデュケーショナルエリア(教育空間)として提供する構想だ。

ヒト社会で「テリトリー」「縄張り」というと一見傲慢で業突張りのイメージが湧くかも知れないが、それは違う。ヒグマのbluff charge(ブラフチャージ=威嚇突進)同様、事前に問題・衝突を回避しお互いに生存していくための、どちらかといえば平和的手法なのである。ただ、テリトリーを形成する場合、各種方法でテリトリーの誇示をおこない(これは通常、威圧として働く)、パトロールをおこないつつ、侵入者があった場合には威嚇行動によってテリトリー外にまで追い払わなくてはならない。つまり、テリトリーは管理するという前提条件で形成することができ、逆にいえば、管理能力によってテリトリーの広さは決まってくる性質のものである。

北大雪の山には、時期になるとヒグマ生息地のちょっとした空間に養蜂箱が整然と置かれる。電気柵が普及するまではかなりヒグマの餌食になっていたらしいが、現在では2~3段の簡易電気柵でほとんど被害は発生していない。それに対して飼料用のデントコーンはクマ用の電気柵がまったく普及せず、毎年夏以降、人里内のクマのえさ場になっている。気持はわかるが、大規模に広大な土地をテリトリーとして主張したければ、それだけの労力や経費を支払う必要がある。

ヒトの錯誤の根本は、自らのテリトリーを文明技術の進歩のままに野放図にストップレスに広げつつ、そこを管理する能力・スキルをおざなりにしてきたことである。つまり、テリトリーの管理をほとんどおこなわず、そこに侵入してきた好まざるものを、ただ殺して排除することしかしてこなかった。自然界の合理性をもった生物のテリトリーでは、このような稚拙で短絡的なシステムはない。まず、この稚拙さがクマ問題の根底にあることを私たちは自覚する必要がある。そして、人里・ヒグマ生息地・里山などの空間イメージを合理的に整理し、そのイメージをヒト社会で共有するところからはじめなくてはいけない。

このテリトリーに関わるメカニズムや方法論は、何万年かその方法で生き抜いてきたオオカミに学ぶことが多い。

エデュケーショナルスペースでおこなわれるヒトとヒグマの相互学習に加え、特に学習過程の若いヒグマに対してはより積極的で確実な教育活動が必要である(ヒトによる中等教育)。

図中の境界線の人里側がヒトのテリトリーと捉えられるが、オオカミで述べたように、テリトリーを形成する必要条件にはそのテリトリーの誇示がある。オオカミでいうマーキング・ハウリング・パトロールそして侵入者への威嚇行動・追い払いだが、それにあたる行為をヒトがおこなわなくてはテリトリーは獲得できない。その誇示に当たる効果的な方法が何であるか、どのような手法で何をおこなえばよいか。ここの解決が共生の理念に沿った具体的な方法論となる。

テリトリアルなオオカミ由来の動物、つまり亜種のイヌを用いてこの行為をおこなうことは合理性があり、イヌを伴いヒグマに習熟した専門家が境界線前後とエデュケーショナルスペースで活動し、威圧ときに威嚇行為をおこなうことはヒグマの教育上に非常に効果的である。特に古くよりヒグマと競合関係にあった原種のオオカミに近い狼犬を用いることには数々の有利性がある。

補足)専門家の必要性

上に示唆したとおり、このモデルにも専門家の存在とそれを支える何らかの組織が必要不可欠である。そして、私自身は思いつくあらゆる方法ヒグマの制御・教育を模索してきたが、狼犬のベアドッグを導入することによって最もイメージに近いヒグマ管理の実現が可能と見出している。そこにはベアドッグとそれを伴うベアドッグハンドラーが必要だが、その人物は犬の専門家である前にヒグマの専門家である必要がある。ヒグマを熟知し単独でグマの生息地を自在に歩き回り、追い払いまでを沈着冷静におこなえるヒグマの専門家がベアドッグを伴い、はじめて安全に効果的なヒグマの制御や教育活動が可能になる。 いろいろな権限を責任と共に持たされた行政は、この場合、もちろんヒグマへの理解を深める努力を要求されるだろうが、原則的に専門家に判断を委ねる必要がある。当然、委ねられる側の専門家には、相応の実力と責任が課せられる。

現在の北海道を見渡して自明なように、素人考えで因習的なヒグマ対策をおこなうのでは問題解決どころか悪化のスパイラルに呑み込まれかねないため、特にシェアスペースおよび周辺のヒグマ管理においては、絶対に避けなければならない。

補足)責任の観点

ヒトのテリトリーたる人里あるいはキャンプ場などにおいては、それを管理する主体の管理責任がある。ヒグマの生息地のうち奥山・森林に関しては、そこに侵入するヒトそれぞれの自己責任がある。積極的にヒトとヒグマがシェアするエデュケーショナルスペースにおいては、専門家による調査、活動するそれぞれのヒグマの把握、そしてそれらを元にした追い払い・教育活動、情報開示と普及教育などがおこなわれるため、一定の管理責任が(通常公的機関に)生ずる。これは、観光における誘導責任に近く、国立公園等における管理責任同様である。

例えば、ヒグマの大生息地にキャンプ場をつくる。それ自体は悪いことではないだろう。しかし、キャンプ場直近を含めた周辺に活動し歩き回っているヒグマの存在あるいは情報を隠して、いいことばかりを並び立てて宣伝をうち膨大な観光客を呼び込むのは、ブレーキにトラブルを抱えているクルマの外観や最高速やシートの座り心地だけをクローズアップして宣伝し誰かに売るのと動機的にも構図的にも同じになる。

つまり、上述の境界帯のモデルは、行政をはじめそこに関わるヒトの責任に関して、どこかにほころびや穴があるとなかなか安全には実現しない。

私自身のイメージは ~『ベアドッグ育成教書』の「あとがき」より

三者の関係学―――ヒトとオオカミとクマ

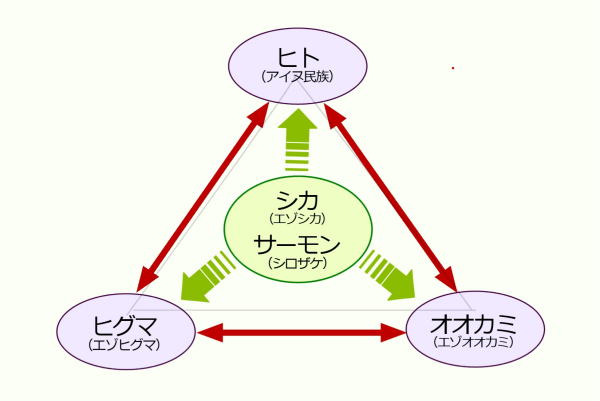

狼犬の採用にはもうひとつの底流的あるいは根源的理由がある。前書きで示した私が体験したアラスカの原野で起きていたこと、あるいは私が感じたことは、元来、北海道でも純然と起きていたことではなかろうか。つまり、オオカミとヒグマは、シカとサーモンというファンデーションの上に密な競合関係で北海道という島に存在してきたのではないか。そして、その二種にヒトを加え、三者は相互を意識し、学び、影響を与え合いながら絶妙なバランスで関係を持ちながら共生を果たしてきたのではないか。

ヒグマの保護管理・ヒグマとの共生というのが、単に生態学的な種の保存や生物の多様性、あるいはエコシステム的な問題としてあるならば、ここに述べてきた議論・報告・提案の一部は用を為さない。エコシステム(生態系)の概念上、その空間のありとあらゆる事象が包含された機能系として捉えなければならず、ヒト本意な感覚で特定の生物または環境に偏重した理解はエコシステム的ではない。私自身、河川生態系を自ら学んできた経験が長いので、水生昆虫の重要性も十分理解できる。端的にいえば、名も知らぬ水生昆虫同様、ヒトもクマもオオカミも欠落したところで北海道にはそれなりの新たな自然生態系が自律的に構築されるし、少なくとも直接的には、地球の存続にさしたる影響はないだろう。ここに述べてきた大型ほ乳類ヒト・オオカミ・クマの三種をクローズアップする生態学的な根拠は乏しいのである。しかしながら、現代のようにヒトが圧倒的に文明の力を得て地球上のいろいろを変え得る時代となると、ヒトの心や価値観によってエコシステムも何も甚大な影響を受けるため、それを加え相互作用のある機能系として環境やエコシステムあるいは野生動物の保護を考えなくてはならない。それゆえ、経済被害や恐怖心で精神的被害を抱かせやすく、また同時に、驚きを誘い、敬われ、ときに神格化されうるオオカミとクマに特殊性を見出し、関係性を模索し共生を考える合理性は十分にある。

北海道への倭人侵入後エゾオオカミは短期で絶滅した。その後ヒトは文明・技術を進化させつつ活動域

を広げ、現在、ヒグマとの間に軋轢を生じさせている。三者の食物として機能していたエゾシカは、ヒトが野生動物や森林をなぎ倒す形で拡大した農地の影響もあって混沌と数を増やしながら生息域を広げている。そして、北海道の在来エコシステムのもうひとつファンデーションであるサーモンは、ほとんどの河川において経済的資源としてヒトが占有する形で遡上さえ阻まれている。

サーモン・エゾシカそしてヒグマ・オオカミ・ヒトが形成してきた従来の北海道のエコシステムは、歪みという表現では足りない、ほとんど崩壊的状況にあると感じられる。そして直感的には、ヒグマの管理し制御していくのにオオカミ不在でおこなっていいのか、おこなえるのかという疑問が湧き、また、エゾオオカミを軽率に絶滅に追い込んだヒトは、各地でお手上げ状態になりつつあるヒグマ問題にオオカミの血を導入し解決へ向けられる構図を、どのように感じるのか。従来の自然科学からは離れるかも知れないが、ヒグマ問題解決に向けての狼犬の導入というのは、ある一面、ヒトの心理学的・社会科学的なアプローチであり、単なる趣味的・浪漫的あるいは懐古的発想でおこなったことではない。その生きものの持つヒグマを制御する優れた特性・能力に加え、北海道において自然との共生を果たしうるヒトの心への働きかけを視野に入れてトライしていることである。私自身は北海道へのオオカミ再導入は幾つもの理由で明確に反対だが(※)、オホーツク海側の北大雪山塊・丸瀬布において、ヒトとヒグマとオオカミの遺伝子が相まみえおこなわれてきたバランスと調和を探る活劇は、北海道において共生の思想をより無理のない形で実現するための現在可能な具象化である。

※『オオカミの再導入に関して』(日誌・エッセイなど 10essay.html/ wolf)

Sel |

|

|

|

| + |

| Copyright (C) 2014 higumajuku. All Rights Reserved. |

|

| site map プライバシーポリシー 特定商取引法に基づく通信販売業者の表示――― powerd by higumajuku |