|

| since2004― |

|

|

Pet4You.jpのエコ活動

「GIO」と「ECO」のコラボレーション

ベアドッグの育成でお世話になっています

環境との調和をめざすリゾート

オススメ!

|

|

|

2010年に丸瀬布におけるヒグマ対策で導入されたベアドッグだが、現在の羆塾の活動を支える存在でもあり、またベアドッグが羆塾の最大の持ち味のひとつともなっている。

ベアドッグとは?

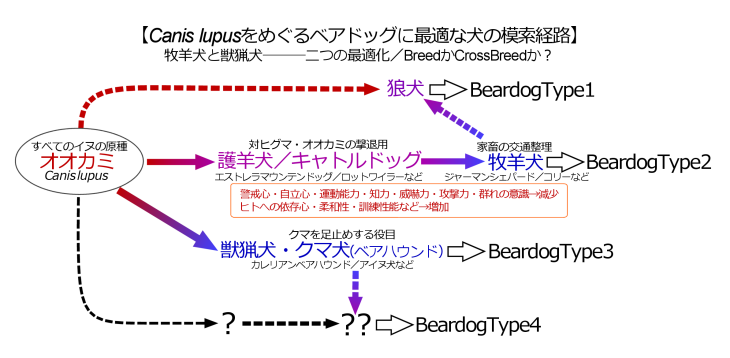

ベアドッグというのはFCIやJKCのいわゆる犬種ではなく、クマに対して一定の作業をおこなえるイヌのことを従来的にはそう呼んだ。欧米では古来より狩猟にイヌを用いることはごくごく普通におこなわれてきたが、クマ猟に用いたイヌあるいはそこから転じて放牧の牛や羊などをクマから守るイヌが総称して「ベアハウンド」または「ベアドッグ」と呼ばれた。同じくクマ猟に用いられたマタギ犬やアイヌ犬は、その意味で英語に訳せばベアハウンド・ベアドッグということになる。

近年では、クマの専門家とチームを組んでヒトの活動場所の周辺でクマとヒトとの悶着・軋轢を解決するために相棒として働くクマ対策犬をベアドッグと呼ぶことが多い。ベアドッグのほかに、サル対策ではモンキードッグ、イノシシ対策ではボアドッグなど、野生動物対策のイヌをそのように呼ぶ方式が日本でも定着している。

定義はいろいろ考えられるだろうが、羆塾では「クマ対策に特化し育成・訓練され、ハンドラーときっちり意識で結びついてその能力を発揮できるイヌ」をベアドッグと定義している。その訓練精度は警察犬・軍用犬なみであること、そしてヒトや他犬に対して十分な親和性を持たせていなければならない。

もともとはクマ猟に用いられるイヌの総称だったかも知れないが、現在ではその役目や目的が分岐したり細分化され語弊を招くことも多いので、従来型のイヌの本能任せでクマを追い払ったりするイヌをベアドッグとは区別し「クマ対策犬」と呼び、また、日本でクマ猟に使われているイヌを「クマ犬」と呼ぶことにしている。

現代風ベアドッグの模索をはじめておこなったのは、私の知る限りカレリアンベアハウンド(Karelian Bearhound/KarelianBeardog)を採用した北米のヒグマ研究者キャリー・ハント氏だが、そこの犬種・方法はほぼそのまま長野県のNPO法人ピッキオに採用され軽井沢のツキノワグマ対策に一定の効果を上げている。対象となるクマの種類・特性に加えベアドッグとして採用した犬種も異なるため、いろいろ差異はあるにせよ、めざしている方向性は同じだろう。

先発のピッキオでは自らのベアドッグをKBDと表記しているが、羆塾ではそれに倣いMagnumShepherdBeardogをMSBDと呼ぶこととした。また、このサイトでは、特に訓練系のGermanShepherdDogをGSDと表記している。

このベアドッグという方法論の取り組み自体が世界でまだ新しく、最適な犬種・訓練や躾の方法・1チームの頭数、パトロールのフォーメーションや追い払いメソッドなど、まだまだ進化過程の創生期にあるため固定的・断定的に考えず、利点とともにリスクや脆弱性、現実性を見定めていくべき段階にある。未知の領域が多い一方いいほうへの可能性も未知数だが、最も合理的なヒグマ対策の要として期待される方法論であることは間違いなく、率直に言えば「イヌを使わないヒグマ対策ほど不合理な方法はない」という言い方もできるかも知れない。

オオカミ特性の強いMSBDは、名の通りジャーマンシェパードをベースにした改良犬で、もとのGSDをはじめとする通常犬種より優れた点が多いが、きっちり関係を作っていかないと十分なコントロールはままならない。ベアドッグとは、オオカミ特性を最大限に生かすスタンスの相棒犬だが、オオカミの本能任せにするものでは決してない。(生後8ヵ月・飛龍とマゴロー)

日常のヒグマの調査や対策活動において、ベアドッグに要求できる基本的な要素は以下の4つになる。

1.超高感度のヒグマ感知センサー―――調査やパトロールなどヒグマ対策活動全般において

2.ガードドッグ―――専門家がより安全に踏み込める領域を拡大する

3.ヒグマの教育―――威圧と威嚇を組み合わせ、ヒグマに警戒・忌避を植え付ける

4.ゾーン・マーキング―――嗅覚を介した「におい」によるランゲージでヒグマとやりとりできる |

1.超高感度のヒグマ感知センサー

MSBDの嗅覚・聴覚はGSDに比べてもかなり鋭敏で、ヒグマと同等レベルにあると推察でき、その感覚を用いて昼夜を問わず周囲のヒグマの情報を収集できる。例えば、オンリーシュ(ヒモ付き)で林道を歩いている時、仮に周囲の藪にヒグマが隠れ潜んでいる場合、MSBDはそのヒグマとの距離と方向、年齢・性別・頭数のほか心理状態まで鋭敏な嗅覚と聴覚で把握している。50m以内なら、ヒグマの鼓動の音さえ明確に聞き分けているのではないかとさえ思われる。

MSBDが把握したヒグマの状態を鈍感なヒトの私が知るには、私が得る情報と経験から論理的にはじき出せることに加え、MSBDのボディーランゲージを逐一読み取るしかないが、様々なケースに対してMSBDとともに訓練を積むことによってその翻訳力は上がり、かなり正確に直感的にMSBDの意識することを読み解けるようになる。

その高感度センサーの及ぶ範囲は最低でも数㎞にわたるが、経験を積んだMSBDでは概ね水平距離で1㎞以上離れたヒグマを放置する傾向になり、ハンドラーの私としては、最終的に200m以内に存在するヒグマだけにアクションを起こすようMSBDを仕上げる。

2.対ヒグマのガードドッグ

ヒグマの調査や対策で通常踏み込まない領域にあえて踏み込んでいくと、当然ながらヒグマと遭遇する例も起き得るが、特に交尾期の遠征組オスがbluff

chargeなど攻撃的な態度に出る場合もなくはない。その際に、最も信頼の置ける撃退ツールとしてMSBDは確実な仕事をする。そういうシチュエーションに対して高性能な銃器かベアスプレーか剣鉈かMSBDか、どれか一つを選べといわれれば、私なら迷わずMSBDを選ぶ。

もちろん、攻撃的な態度をとらないヒグマに対しては、上述のセンサー機能を生かして事前にヒグマの情報を収集し、あくまでこちらの意図通りにそのヒグマをコントロールすることができる。つまり、MSBDを伴うことにより、同じ作業をおこなうのであれば安全性がはるかに増し、同じ安全性で作業をおこなおうと思えば、踏み込める領域が格段に増す。

3.追い払い

逃げるヒグマや取り囲んだヒグマにMSBDが「牙当て」をおこなうなど、野生のオオカミがヒグマをシカ死骸から遠ざける場合におこなう動的な行動を「威嚇」と呼び、実際のコンタクトを伴わず遠隔的にストレスを加える静的な方式を「威圧」と呼んで区別しているが、威嚇・威圧を適宜組み合わせて、とにかくヒグマを遠ざけることを「追い払い」と表現している。

ただ単にそこに居るヒグマを追い払うだけならば、じつはチワワでも可能な場合がある。キャンキャンワンワンとうるさく吠え立てることで、ヒグマの側が面倒になって退散するケースだ。しかし、その追い払いがヒグマの意識に警戒や忌避を植え付けられるかどうかは、まったく別の問題になる。MSBDによるヒグマの追い払いでは、警戒・忌避を強固に植え付ける教育効果が極めて高く、ほとぼりが冷めた頃そのヒグマがまた同じ軽率な行動をとる「再犯性」が極めて小さい。追い払いの真骨頂は、再犯性が小さく、ヒグマの意識変化によって行動改善がおこなわれる教育効果だと考えている。

4.マーキング

マーキングとは尿や糞・背こすりなどの「におい付け」によって自分の存在をアピール・誇示することだが、ヒグマとオオカミがともに嗅覚の動物で「におい」を媒介にやりとりをするのが得意なことから、MSBDのマーキングは最適だ。実際は、意図的におこなう糞や尿・背こすりなどに加え、ただ単に歩き回るだけで足跡のにおいが地面に残り、ヒグマとMSBDは互いにその地面に残る痕跡臭で細かなやりとりをおこなっている。

MSBDのマーキングは、ヒグマに対して「ここから先は僕らが活動しているからね」という注意喚起から「ここから先、立ち入り禁止!」的な警告として働いているが、山のどこかでMSBDによって一度でも追い払われたヒグマに関しては、MSBDの活動自体がかなり強い警告となり、非常に高い侵入防止効果をもたらす。

丸瀬布の対策エリアでは、仔熊等を除くほとんどすべての活動ヒグマに対して「MSBDの洗礼」を浴びせているため、MSBDのマーキングによって容易に結界を張るようにヒグマが侵入しないベアフリー空間をつくることができるようになった。

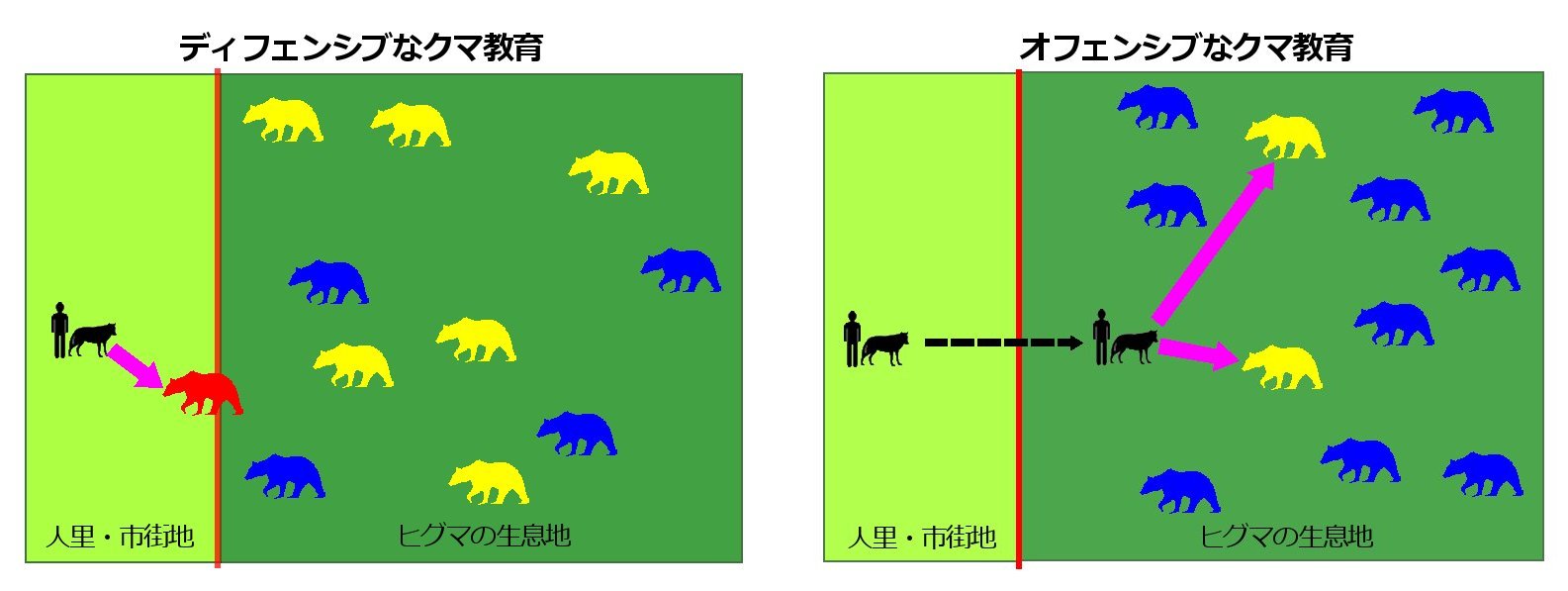

ヒグマのコントロール―――オフェンシブな教育

現代のヒグマ問題は、人為物による「餌付け」に絡む問題と、都市部の市街地などに軽率に侵入してくる「無警戒化」の問題が互いにリンクして悪いスパイラル構造になっているが、対策上これらを切り分け、基本を「餌付け→防除」「無警戒化→教育」という二本柱とした。問題は、いまだ十分成功事例もない後者の技術だが、私は、ある空間に出没・侵入してくるヒグマを追い払い「進入禁止の空間・時間」を学習させる従来的な方法ではなく、まだ出没・侵入・トラブルまで至っていない予備軍のクマが暮らす山側で「ヒトそのもの」を警戒・忌避するよう働きかけ、問題を起こすヒグマ自体を事前に減らす方法をとった。これをオフェンシブな教育と呼んでいる。

(↑)赤色=問題を起こす問題グマ、黄色=問題グマ手前の予備軍、青色=問題を起こさない個体

裏山の予備軍が問題を起こすのを待たず、山側で予備軍の意識改善を促し、問題を起こす個体自体を消す。ヒグマの無警戒化を促す要素を多くもつ都市部周辺や観光エリアでは特に効果的な方法だ。うちのベアドッグはこの作業に最適化した訓練が施されている。

ベアドッグによるヒグマへの忌避教育としては、通常、その場からの追い払い・200m程度までのチェイス・樹上への追い詰め・取り囲んでの尻への牙当て・追跡・移動ルート上での待ち伏せなどになるが、ヒグマに植え付けることのできる警戒心や忌避心理は少しずつ異なり、教育効果を確認しながら、必要な場合には、より強い方法で警戒・忌避がヒグマの中で強化されるよう促す。

ベアプロファイリングと呼んでいるヒグマの性質判断では「ヒトへの警戒度・攻撃性・餌付けの有無(程度と質)」が重要だが、教育手法で改善をめざす無警戒化に関しては、その個体の活動パタン(場所・時間・態度など)から度合いを10段階程度に分けて捉えている。日中の観光道路脇で暢気にアリやフキを食べたり、電気柵で囲った観光施設に入り込んでいるなど、特に無警戒度が高くすでに問題行動に至っている個体が感知されれば即座に対応するが、それはあくまでオフェンシブな教育におけるミスや不足が原因で生ずるイレギュラーなケースで、いわば予防の失敗事例として私は認識している。このあたりは交通事故や火事・医療の原則と変わらない。オフェンシブな教育の第一義は、あくまで裏山のヒグマに無警戒型のトラブルを起こさせないための予防だ。

ヒグマの生息地側でおこなうオフェンシブな教育は上述のようにかなり「激しい威嚇」(動的)になることも多いが、逆に、人里・市街地および周辺で出没・侵入個体を遠ざける場合はMSBDのニオイを介した「穏やかな威圧」(静的)を用い、ヒグマの側が「コソコソと遠ざかる」という切迫感の小さな逃亡パタンを引き出すのが安全性の点から原則と考えている。観光施設・道路などで人の目に触れる形で威嚇方向の追い払いを敢行したことは数例(0.5%以下)しかなく、そのどれもが人身被害の危険性が高じたケースへの緊急対応としておこなったものだ。

ヒグマとベアドッグをワンフレームに撮ることができるのは極めて幸運なケースだが、追い払いの事例。観光道路に出ていた若グマの追い払いと奥山の訓練などの事例。

左上写真・1歳半親離れ直後の個体(観光道路/白滝ジオパークロード)、左下写真・大型オス成獣(奥山の訓練)、右写真・3~4歳の若グマ(道道武利線)

環境や相手のクマのタイプによらず、興奮せず余裕を持って用心深く対するのがベアドッグの原則だが、ハンドラー自身がそうでなければ犬もそうは育たない。そしてベアドッグは、この状態からでもコマンド一つで即座に止め、手元に戻すことができなければならない。

|

オフェンシブ教育は、トレイルカメラ等による一定の事前調査で無警戒化の予兆を示す個体をマークし使う犬や頭数など綿密に計画を練る計画的な教育がある一方、日々おこなうパトロールや山の訓練などで、進む林道の左右概ね200m以内に存在するヒグマに対しては、比較的手当たり次第MSBDの襲撃・チェイスになる。警戒心を十分持った個体にそれをおこなっても警戒心の強化につながるだけで弊害が生じず、MSBDの対ヒグマ訓練・モチベーション維持に役立つため、私はむしろ積極的に容認し、時間や労力のロスを感じたことはない。

威嚇・威圧・運動能力が高いMSBDにとって、ディフェンシブな教育の難点はそこにあって、問題を起こしている個体に対してオフリーシュで追い払いをおこなった場合、再犯性が極めて小さいため問題を起こすヒグマ自体が欠乏する。それこそが目的なので一見好ましいように思うだろうが、持続性・安全性を考えれば、MSBDには日々の暮らしの中でできるだけ多くヒグマとやりとりの経験を積ませ、その扱いに熟練させる必要もある。つまり、持続性と安全性そして効果をすべて自然に満たす方法がオフェンシブな教育ということにもなる。

10㎞四方弱の私の対策エリアでは、周囲から移動してくる遠征オスを含めると約40頭ほどのヒグマが例年確認され、少なくとも局所的にヒグマの活動数が非常に多いと表現してもいいと思うが、その空間に毎年20万人ほどの観光客が訪れ、観光スポットを中心に三々五々とそれぞれの活動をしている観光エリア全体でヒグマの目撃個体数が例年1頭あるかないかという結果、あるいはベアドッグの活動を自粛し行政・猟友会ベースの従来型のヒグマ対策をおこなっている丸瀬布市街地方面と比べ、市街地侵入事例の件数比が数十倍にのぼることから、MSBDを用いた対策エリアにおいて教育による予防効果は十分得られていると評価している。

オフェンシブな教育で、山を自在に動き回るヒグマに対して広く確実に教育効果を得るためには、広範囲のヒグマを確実に感知する能力と、チェイスし追い詰めていく機動力、そしてヒグマに反撃の余地を与えない威圧力と注意深さが必要だが、オフリーシュで自在に連携して動ける複数のMSBDによって、ようやく安定的に効果を得られるようになった。

ヒグマに対して、私個人ではなくヒト全体をMSBDに関連づけさせるには、オフリーシュが必須だ。ヒトの活動域近くのヒグマは既に「クルマとヒト」を関連づけて学習しているため、MSBDの襲撃直前にクルマの接近を感知させつつ、私個人を個体識別させないようにする。

近年、シカ死骸を食べている最中のヒグマを観光エリア内で感知することが増え、その場合は訓練も兼ねてMSBDによって即座に追い払い敢行することが多いが、その際、すべてのヒグマがMSBDの接近を感知するやいなや一目散に逃げ去る行動パタンを見せている。ヒグマにとってMSBDは恐ろしげな山賊のようなものだが、この「ヒグマとベアドッグの関係性」が、ベアドッグを導入した2009年以来の最もわかりやすい成果かも知れない。

アラスカにおける観察では、シカを食べているヒグマが簡単にそれを放棄することは、野生のオオカミ相手でもまずない。ヒグマとオオカミ、どちらもそのシカを我が物にして食べたいので、食い意地張った争奪戦が大なり小なり必ず起きる。銃の所持率が高く凄腕のハンターがあちこちにいるアラスカにおいてでさえ、いったんシカを確保したヒグマにヒトが近づけば、即座にreal

attackに移行する個体もあるほどだ。とすると、考えられるのは、対策エリアに現れるヒグマのほとんどがMSBDをよほど強く警戒・忌避あるいは怖れを抱き、この逃亡パタンにつながっているという可能性だろう。MSBDが「ヒグマにとっての山賊」説もまんざら的外れではない。

その心理・性質は母系伝承で次世代に比較的強く受け渡されるため、既に理想的な合格メスがエリアの各方面に配置された状態の現在、母グマによる仔熊教育のブースターとして位置づけた若グマの忌避教育をほとんど必要とせず、じつは、現在のオフェンシブ教育の確立から数年で特に仔熊・若グマの把握・チェックとメンテナンス程度の労力しか要しなくなった。それで現在は、無警戒型の若グマを探して他地域に遠征訓練をおこなうことも多い。実際、ヒグマの活動時期を通して銃を担ぎ山を歩くクマ撃ち100人分のヒグマへの対ヒト忌避効果を数頭のMSBDはより確実かつ非致死的にたたき出している、と理解してもらうと事実に近いと思う。

通常犬と異なりMSBDの糞と尿にはヒグマに対する生得的な忌避効果もあるが、この状態では、MSBDのニオイは忌避剤として機能するため、ある空間への結界作りや移動ルートの細かな制御も簡単な作業で実現できる。

(←)5分前までヒグマが食べていたシカを強奪し、こうして検分する機会は、MSBDを持たなければ私には生涯与えられなかっただろう。

MSBDにとって、本来的にヒグマは追い払うべき邪魔者であって攻撃すべき敵ではない。シカ死骸から追い払った場合でも、原則的にヒグマの深追いはしないし、させていないため、検分作業も淀みなくおこなえる。

回収せずトレイルカメラを仕掛けた幾つかのケースからは、少なくとも追い払ったヒグマがその現場に戻ってくることがないことがおよそわかっている。

|

ベアドッグのタイプ―――何を要求するか?

ベアドッグとひとことで言っても、一定の共通部分を持ちつつ、何をどこまで要求するか?のイメージによって用いるべき犬や訓練課題・作業メソッドにも自ずと相違点が出てくる。基本的なベクトルとして、訓練犬寄りの「逐一指示によって正確に動く犬」をめざすのか、何が自分の仕事なのか根本を理解させ「ハンドラーの意図に沿って阿吽の呼吸で動く犬」をめざすのかによって、大きく方向は二つに分かれる。前者ではラジコン的なツールの性質が強くなり、後者では相棒犬色が強くなる。もちろん、中道路線もある。

私はあくまで後者の道筋を選んだ。というのは、ヒグマの現場では適切なタイミングで適切な指示を犬に対して出せないという現実があるからだ。「1.超高感度のヒグマ感知センサー」で述べたように、タイムリーに得られている情報量が私に比べMSBDのほうが圧倒的に多く正確なため、その情報を生かそうと思えば、間違った行動を取りかけたときだけ確実に止めるという前提で、原則的にMSBDに判断を委ねたほうがいい。

またあるいは、オフリーシュ(ヒモ無し)でヒグマをチェイスさせ、斜面上方200mの地点でMSBDがヒグマに対峙しやりとりをしているとき、やはりどう動くかの判断は、私ではなくMSBDに任せ、下手に指図などしないほうがいい場合が大半だ。

作出にあたりMSBDに要求したことは、上述のラジコン的ではない「相棒犬」であるということに加え、ヒグマの専門家であるハンドラーが、同時に複数のMSBDをオオカミのパック同様に動かせること。そして最終的に、どのようなシチュエーションでどのようなヒグマに対しても優位に立ち、強固に持続性のあるMSBDへの警戒・忌避あるいは恐怖を植え付けられることだった。

10年かけて作出に漕ぎ着けたMSBDという犬は、逆にそういうスタイルを実現するために身体能力・知能・気質の点で必要な資質・能力を持たされ最適化された犬種ということになるが、犬種としてのMSBDはあくまでファンデーションだ。実際に優れた相棒のベアドッグとしてヒグマ対策でその威力を発揮するためには、作出と同等かそれ以上の育成努力と様々な経験の積み重ね、技術の習得が必須になる。

先述したように、すべての犬は生物学的にオオカミ(CanisLupus)の家畜種(亜種)だが、長年かけておこなわれたその家畜化の過程での能力低下があまりに大きい。「ヒトへの従順・柔和性・ラジコンとしての訓練性能」などと引き替えに、自然界で対応するための様々な能力がスポイルされてしまっている。対ヒグマ作業では、そのスポイルされた能力がむしろ必要となる。

黙然とヒグマをパックで取り囲み、まるでヒグマを馬鹿にしたような笑みを浮かべながら平然とヒグマのケツに牙を当てていけるイヌは、もうほとんど現存しない。何かあると興奮状態でワンワンとうるさく吠えるタイプのイヌばかりが目立つが、それでは本当の意味でヒグマに必要な警戒心や忌避心理ときに恐怖心を植え付けることができないのだ。

ただ、「オオカミ特性」に着目することによって、その能力低下の問題の打開策になる可能性があることに気がついた。FCIが認定する純粋犬種にこだわらず、もう少し広いCanisLupus全体の範囲から模索することができれば、野生のオオカミを越えた先鋭のベアドッグ・チームはつくれると。

その可能性を確信に変えてくれたのが初代ベアドッグの魁と凜。そして、その確信を証明してくれたのが、飛龍と孫狼を中心にする第二世代のベアドッグチームだ。第二世代以降の羆塾のベアドッグをMSBD(マグナムシェパード・ベアドッグ)と呼ぶが、3~12月に10㎞四方の対策エリアとその周辺で比較的しょっちゅうヒグマに遭遇しつつ、押し返されることもなく、またヒグマの攻撃で負傷することもなく、威圧・威嚇で確実に追い払うなどしてヒグマの警戒・忌避を引き出せている。

近年ではシカ死骸についているヒグマと対峙する事例も多くなってきたが、丸瀬布におけるベアドッグの活動を一段落させつつあったた2021年には、エゾシカを捕獲し移動もしくは食べている最中のヒグマに5度遭遇しつつ、どのヒグマもMSBDの接近を感知するやいなや、そのシカ死骸を放棄して一目散に逃亡し、その場所に戻ることはなかった。また、その翌2022年には、40頭ものヒグマが高密度で活動するアウトドア観光エリアにおいて、ついにヒグマの目撃件数がゼロになった。これらの結果は、都市部周辺でも無警戒なヒグマがウロチョロ歩き回る現在の北海道において、ある意味、摩訶不思議もしくは脅威的なことかも知れない。

この状態・この結果が、私が相棒犬のベアドッグMSBDに要求したこと。対策エリアとして設定したアウトドア観光エリアに現れるすべてのヒグマに対して、まずMSBDへの強い警戒心・忌避心理を植え付けること。そして、MSBDとヒトとを関連づけて学習させること。その前提でさらに、MSBDの活動・マーキングひとつで周囲のヒグマを警戒させ、活動範囲や移動ルートを自在にコントロール可能とすること。つまり、単にヒグマを追い払ったり蹴散らかしたりするだけでなく、ヒグマの意識の深層に働きかけ、ヒトやヒトの活動に対する忌避教育を確実におこなえること。これらがMSBDに要求したことだが、2022年までに概ね実現した。

現在のヒグマ、特に若グマ・メス熊にとって、警戒し忌避すべき対象はオス成獣しかなくなっている。オス成獣さえ警戒し巧く避けておけば、あとは比較的暢気に暮らすことができると思い込んでいる若グマ・メス熊が増えている状況だ。その状況では、当然、ヒトの存在などあまり気にせずフラフラとヒトの活動域に入ってきて歩き回ったり、ヒトの目の前で暢気にマイペースで振る舞う若グマが現れる結果にもなる。

その若グマ・メス熊とオス成獣の力学に強引に割り込み、新たに若グマ・メス熊が強く忌避・用心すべき対象をつくって一頭一頭のヒグマはもちろんヒグマ社会全体の動向や性質・文化をコントロールする。それがMSBDの本質だ。

電気柵や障害物によってヒグマが「侵入したいけれど侵入できない」状態をつくるのと、そもそもその空間に危険を感じ「侵入したくない」と意識させ侵入を防止するのでは、メカニズム的に根本的に異なり、後者のほうが安定的かつ自在性が高く突発的でにわかな破綻もしにくい。その点で、MSBDの有利性・有益性は次世代のヒグマ対策では捨て難いものと考える。

視点―――ちょっとしたカラクリ

私のベアドッグは「ドッグ」とはいうけれどじつは犬から出発していない。アラスカの活動で観察したオオカミのパックが原形質になっていて、そのオオカミのパックを現代の北海道に適合させるためにどうリファインするかという発想と手順で成り立っている。

地球上で、最も効果的かつ日常的にヒグマを追い払うことのできる動物があり、それがオオカミだ。自然界では、オオカミ側のパックの統率や実力が弱ければ、逆にヒグマから追い払われ、確保したシカを奪われる場合もある。つまり、シカを競合物として「追い払い合う関係」というのがオオカミとヒグマの基本的な関係なのだが、優秀なアルファ(リーダー)を持つ、ある程度数が揃った高能力なオオカミのパックであれば、総じてヒグマより優位に立てる。

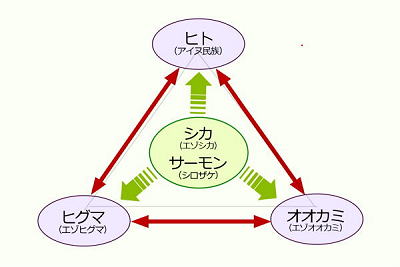

少し進めて考えると、北方圏においては、オオカミとヒグマにヒトを加えた三種は、シカとサーモンというファンデーションの上に密な競合関係で存在し、三者は相互を意識し、学び、影響を与え合いながら絶妙なバランスで関係を持ちながら共生を果たしてきた、というのが私の捉え方だ。概念図を描くと右図のようになるが、ここで「ヒトとオオカミが手を組んでヒグマに対抗」という仮定の構図を考えてもらうとわかりやすい。 少し進めて考えると、北方圏においては、オオカミとヒグマにヒトを加えた三種は、シカとサーモンというファンデーションの上に密な競合関係で存在し、三者は相互を意識し、学び、影響を与え合いながら絶妙なバランスで関係を持ちながら共生を果たしてきた、というのが私の捉え方だ。概念図を描くと右図のようになるが、ここで「ヒトとオオカミが手を組んでヒグマに対抗」という仮定の構図を考えてもらうとわかりやすい。

実際は純粋なオオカミを使うわけではないが、着目した「オオカミ特性」によってオオカミの持つ能力は確保され、さらに、ヒトとその犬がチームとなって、対ヒグマ作業に特化した訓練をおこなうことで、ヒグマを確実に追い払い、ヒグマから強く警戒・忌避される存在になると考えた。その具象化が私のベアドッグ・MSBDだ。

参照ページ:ヒグマのアドバンス/「ヒトとヒグマの関係学」

|

ベアドッグ創生期における課題とアプローチ

イヌの歴史はオオカミからの能力低下の歴史でもあるといわれるが、実際特に高度な作業をおこなわせる使役犬の場合、史上最強の使役犬といわれるGSDの弱さを補うために各地域のオオカミの血が入れられることが比較的古くから正攻法としておこなわれており、ロシアの軍用犬・国境警備犬には軍事大国ソ連時代に確立した狼犬ラインが採用され現在も国境警備などを担わされていることは、比較的よく知られている。イタリアのルーポ・イタリアーノという狼犬も同様の軍用犬。北京オリンピックで警護を任されていた犬も、作出経緯はベールに包まれているが狼犬とされている。

世界各国で、実践的に国家の使役作業を任されている狼犬だが、それらの国にGSDやマリノアやロットワイラーという優れた使役犬が居ないわけでは決してない。それらのある意味エリート純粋犬種で不足する特に難易度の高い作業に対して、あえて狼犬が採用され成功しているということなのだ。

現在FCIに認定されているサーロスウルフドッグ、チェコスロバキアンウルフドッグもGSDの軟弱性・脆弱性を補う目的でヨーロッパオオカミの血が入れられ作出された狼犬だが、狼犬が最も能力を発揮するのは、じつはヒト相手の作業ではなく野生動物、それもヒグマのような強獣相手の作業であることがわかる。その考えは、プロトタイプとなった初代ベアドッグの魁と凛のチームが予想をはるかに超える能力をヒグマ対策において発揮したことから、ほぼ実証されたと考えている。

(上写真・左が2010年1月生まれの凛(RIN・♀)。右が2008年11月生まれの魁(KAI・♂))

上図でキャリーハント氏が採用したカレリア地方の猟犬カレリアンベアハウンド、そして知床半島で近年ベアドッグがめざされてクマ撃ちのブリーディングラインから選ばれたアイヌ犬は、ともに上図のType3にあたる。先述したように、今世紀に入って浮上したベアドッグの可能性は広く高いため、犬種の選択も幅広く考えたほうがよく、私自身はType1の模索に身を振った。犬種の作出から考えねばならず大変ではあるが、注意深く仮説で動き、実地で検証を積み重ねていろいろの最適化をめざす方向になった。

羆塾が2009年に導入した魁とその翌年の凛はType1にあたるが、7年間の模索・テストはそのまま継承しつつ、2018年からは純粋な訓練系GSDをそのまま使ったType2のラインを実地に投入し各種テスト・観察をおこない、Type1との比較検証をおこなった。

Beardog Type1(狼犬のベアドッグ)

ベアドッグに狼犬という特殊なイヌを採用した以上、狼犬についても最低限の説明を加えねばならないだろう。

狼犬というと、その「オオカミ」という響きだけで危険なイメージを持たれる方が多いと思うが、まずそれが欧米の放牧文化発祥の意図的につくられた風説・作為として取り払ってもらいたい。実際のオオカミは社会性が非常に強くシャイで臆病な野生動物で、とにかく争いを避け嫌う性質が強い。その点、人間本位な合理性で家畜化されたイヌとはかなり異なる。

現存するすべてのイヌは正確にいえばオオカミだが(※1)、どうして数多の野生動物のうちオオカミが人類最古の家畜となったか、あるいは、ヒトと暮らすようになったそのオオカミが、その後千差万別の品種改良を加えられ現在なお「人類の友」などと呼ばれて世界中で飼われているか。そこにはオオカミが本来持ついろいろな性質・特性が関与していて、獰猛で凶暴な動物というところからはほど遠いものだ。特にオオカミが社会的な動物で言語を持ち、やりとりや意思疎通を到ってきめ細かくできる動物であったことは、今もなおその性質を大なり小なり薄めつつイヌに引き継がれている部分だろう。

※1:現在、生物学的分類ではCanis lupusを「(タイリク)オオカミ」と呼んでいるが、イヌはCanis lupus familiaris(イエイヌ)、つまり「飼われたオオカミ」的なニュアンスでオオカミの亜種のひとつとされている。

実際私の知る範囲では、オオカミに比べるとイヌのほうがはるかにヒトに対する攻撃性が強く、無闇・無益な争いを好む傾向にある。GSDベースの狼犬では、イヌのその性質が強く出ることが懸念点となってきた。正確にいえば、軽率にヒトに近づきストレスが累積したりにわかに切羽詰まった場合に逃亡性よりも攻撃性のほうに傾きやすい。クマもオオカミ・イヌも同じだ。警戒心が薄く慣れて、ある意味ヒトを舐めている状態というのは、何かの拍子に攻撃を安直かつストレートにおこなわせやすい。

かといって、単純にオオカミの血を濃くすれば、知力・身体の能力はすこぶる高くなるものの臆病・シャイ・警戒心・自立心が強く出て、独特の関係作りや育成方法でなければ対ヒグマ作業の相棒としてはなかなか成立しないことも、この15年でわかってきている。また、関係作りに成功しても、そもそもヒグマなどどうでもいい彼らにとって、無意味に追い払ったりする意欲が安定的に湧きづらいということも起きうる。

オオカミ特性の利用といっても中庸が肝心で、強すぎても弱すぎてもどこかに不足が生ずる。

狼犬を採用した弱点のひとつは、ロシアやイタリア・チェコなどの例のように安定したブリーディングラインに至るまで、生まれる同胎(仔犬)に純粋犬種以上のバラツキが生じることだが、それはヒグマ対策の現場において各種作業をおこなわせていく中で意図的淘汰(選択)をおこないながらベアドッグとしてのブリーディングライン安定化(固定化)と最適化を一定期間かけておこなっていくことで克服できると考えられる。

ベアドッグは仕事が終われば、躾の行き届いた家庭犬と何ら変わらず、大型犬にもかかわらずむしろ扱いは楽である

ベアドッグとしての適性が不足し家庭犬としての育成に切り替えられた個体とも、ふだんは分け隔てなく暮らす

|

野生動物の攻撃性

一般にヒグマやオオカミなどの野生動物は「どう猛・凶暴」などのイメージが与えられ、なんとなくそういうイメージで捉えている人が多いが、実際のところどうなのだろう?

アラスカで出合った友人星野道夫は、ヒグマのことを「驚くほどヒトを攻撃しない動物」と認識していたし、かれこれもう数百回はヒグマと近距離でやりとりをおこないこの動物をつぶさに観察してきた私もまったく同感だ。しかし一方、現在の北海道でもヒグマに攻撃されて負傷・死亡する人が、希ではあるがときどき存在する。

野生動物には「自然淘汰・適者生存」という進化論的な考えが総じて適用できるが、現在まで生き残っている野生動物の行動原理や性質として「得るものと得るためのリスクのバランス」で考えるとわかりやすい。例えば、あるものを食べたいとして、それを食べたい欲求と、食べるために避けられないリスクを天秤にかけて、それを食べる行動をとるかとらないかを決めている。攻撃性も同様で、他者とあるトラブルが生じた場合、攻撃によって解決する印象とそれに伴うリスクの印象のバランスで、攻撃するかどうかがだいたい決まっているわけだ。「印象」なので、ヒグマがヒトを攻撃するか否かも、その時の気分が大きく影響するし、その気分に働きかけてなだめたりすることで攻撃が回避できることが大半だ。

開拓時代の北米には、人を怖れず傍若無人に振る舞うヒグマが存在した。それを私は「荒くれグマ」とか呼んでいるが、先住民族のインディアンやイヌイットはそういうヒグマも含め折り合いをつけて暮らしてきたことになる。ところが、北米大陸を白人が銃器とともに侵略的な占拠をするにつれ、その荒くれグマは次々に倒され、数を減らしていった。当時、まだ「共生」とかの概念は一般に存在せず、ただひたすら野生動物をなぎ倒して進む感覚・文化が大手を振っていてのさばり歩いていた。そういう傲慢なヒトと荒くれグマ特性は相性がひどく悪く、真っ先に殺されて淘汰される対象になったわけだ。

進化論的な「適者生存」というのは、単に野生生物間に作用するだけでなく、ヒトも含めた「適者」が生き残るという広義の意味を持ち、荒くれグマはそこから漏れる不適者だったことになる。

1000年前のヒグマも現代のヒグマも、またあるいは北米のヒグマも北海道のヒグマも、ヒグマはヒグマなのだが、それぞれの地域・時代のヒグマは、そこのヒトの性質や動向に強く影響を受け、それぞれ違った性質を獲得し、ある性質のヒグマが淘汰されたり、逆に繁栄し多数派になったりしている。

つまり、ヒグマがそもそも攻撃的かどうかはわからないが、少なくとも近代以降のヒグマは総じて、星野や私が捉えるように非常に攻撃性が低い野性動物であらざるを得なかったことになる。

では、攻撃ではないとすれば、どんな性質が生き残ったヒグマの戦略となり得ただろう。それが、「臆病・忌避・用心深さ・逃亡性」などというヒグマの遠慮がちな行動特性だ。特に攻撃性のシノニムは逃亡性として顕著になった。

オオカミもヒグマも、もともとその適者生存のメカニズムで進化し地球上に存在しているが、ヒトが牛耳るようになった地球においても、それを続けてきた。結果、オオカミもヒグマも、ヒトに対しては非常に攻撃性の低い動物として生き残るしか道はなかったというわけだ。

今世紀に入ってからのヒグマの変化は、単に生息数の増加とかではなく、重要なのはヒグマの性質変化だ。ヒトやヒトの社会の性質変化によって、ヒグマの「適者」が変わり、警戒心の強さや用心深さに代わって、ヒトを警戒せず軽率にフラフラと動き回るヒグマが有利な状況に変わってきている。それが知床での「新世代ベアーズ」、私言うところの「ヒト舐めグマ」なのだが、ヒトに対する攻撃性に関して、やはり懸念がある。ヒトと切羽詰まったトラブルになった時、逃亡よりも攻撃を選択する可能性が高くなっているのではないかということだ。

さて、視点をオオカミとイヌに移そう。

オオカミの家畜化から始まったイヌの進化は、原種オオカミのような自然界の合理性ではなく、人間本位な合理性でおこなわれてきたため、要するに「ヒトに気に入られる」ことが適者の絶対条件だったわけだが、イヌとて、もともと現在のような愛玩動物であったわけではなく、いろいろな使役作業のために作出されてきたため、作出意図が現代においてもなおその犬種の特性に強く現れている。仕留めたカモなどを拾ってくる作業に特化して作出されたリトリーバー系の犬は概して温厚で攻撃性が低いが、そのほかの犬種に関しては、必ずしも攻撃性のベクトルが重要視されていたわけではない。

オオカミは生きるための糧としてシカを襲って仕留めることはあるが、無意味にシカを攻撃することはない。闘犬種はもちろんテリアやダックスフントなど多くの犬は、襲うこと・攻撃すること自体に意味を持たせて作り上げた存在だ。

人間本位な合理性のほかに、「ある動物種の小型化は、気性の荒さ・攻撃性を増す」という法則めいたことや、単純に「脳の小型化が各種能力を低下させる」ということなどから、現代の犬は総じてオオカミやヒグマに比べるとはるかに攻撃性が強くなっているし、そう見える理由としては、ハンガリーの実験結果に見るような知能・洞察力に関わることも影響しているだろう。

|

狼犬の運動能力と知能

狼犬の運動能力と知能は、例えば訓練系のGSDと比べても「すこぶる高い」と表現できる。オオカミの特徴としてGSDなどに比べて頭骨が大きいということがある。イヌの進化が頭骨の小型化・脳の縮小であるという表現でもいいが、これはオオカミに収納されている脳の大きさが大きいということで、特に嗅覚・聴覚の感覚器官が鋭くそこから得られる多くの情報を正確に処理し動作に結びつけることができ、イヌにはないトリッキーで変則的な動きをするし、使用できる言語数もイヌよりはるかに多いことがわかっている。

また例えば、オオカミの血が極めて濃いとされるノースは、林道であれば時速70㎞に迫るスピードで走ることができ、高さ225㎝のシカ用ネットフェンスを数歩の助走から笑いながらワンタッチで飛び越えることができる。私自身多くの訓練競技会やアジリティーの大会を見てきたが、その運動性能はイヌの次元を明らかに越え規格外のものだ。もちろん、ノースに準ずるこれらの高い能力を生かすためには、幼犬の頃からハンドラーとの関係性をきっちり作りヒグマ対策に特化した必要な躾や教育・訓練を施すことが必要だが、そこをクリアできれば、狼犬はあらゆる地形・気象・時間帯・状況などで卓越した能力を発揮することができる。

軍事大国だったソビエト連邦時代よりロシアの軍用犬・国境警備犬にGSDベースの狼犬が採用され活躍していることは先述したが、その狼犬はGSDのこなす作業をすべてこなし、さらに困難な作業を余裕でおこなうという。1999年、純血のオオカミとGSDを交配させたヴャチェスラフ教授(professorVyacheslav)によれば、「この交配で生まれた狼犬は、頑健で滅多に病気をせず、聴力と嗅覚は他犬種と比べてもはるかに優れている。運動能力も高く、例えば、普通の犬なら6~8時間が限界の追跡作業を、この狼犬は3日間連続して行うことが可能で、これらの優れた能力に加え、高度な社会性をもちリーダーには絶対服従する。そのためトレーニングも容易である」との評価がなされている。

ヴャチェスラフの指摘する追跡能力のデータは驚くべき数値だが、それ以外の狼犬に対する評価は私の観察結果とほぼ同様である。GSDに比べて鋭敏な感覚能力・高知能・高運動能力というのが狼犬の特徴だろう。ベアドッグとして危険で高度な作業をおこなう際に唯一GSDにアドバンテージを許す点は、単に信頼されるだけではまともに動いてくれないところだ。信頼に加え尊敬まで得なくては、彼らの持つポテンシャルを存分に発揮してくれない。そして、オオカミの血が濃ければ濃いほどその「信頼と尊敬」を得るために要する時間と労力が大きく、いわゆる犬の飼育・訓練からすると、ハンドラー側にかなり特殊な概念や感覚・能力を必要とするかも知れない。

つまり、この「信頼と尊敬」にかかわる部分をいかに正確に強くスピーディーに獲得できるかが狼犬をベアドッグとして用いる際のキモになる。そのスキルが前提として、ヴャチェスラフの言う「トレーニングも容易である」が真の意味で実現するし、狼犬の優れた能力を余すところなくヒグマ対策に用いることができる。

注意を要するのは、その知能や感覚能力の高さから、誤魔化しが利かないというところだろう。ヒト側の小手先の戦略やフリを見抜いてくるため、狼犬の一切合切を正面から受け止め、その上でリーダーシップをとっていく必要がある。

ヒグマ問題のほか様々な野生動物問題が高じている根源的な理由に「現代人の自己家畜化」という問題が横たわっているが、狼犬を扱いきれるかどうかにも同じメカニズムが働いている。つまり、犬の訓練士が扱えるのは、あくまで同じく家畜化が進んだイヌという動物であって、犬の訓練士の感覚や技術・セオリーに頼ると、まず狼犬やヒグマの制御は破綻する。狼犬が「訓練士泣かせの犬」と呼ばれたり、実際に訓練士に預けられた狼犬がコントロール不能になって殺処分にされたりする例があるのも、そのあたりが理由だろう。犬の訓練士でさえ難しい犬なのではなく、訓練士だからこそ難しいのだ。

と書いている私自身、初代ベアドッグとして狼犬を受け入れるまで、犬というものを飼った経験がなく、犬のノウハウをまったく知らなかった。行儀よく「犬の飼い方」的な本を買ってみたが、それも少し読んだところで、面白くないのでやめてしまった。その代わりアラスカの原野で暮らし、オオカミやヒグマやクズリなど、ともするととても厄介な「お隣さん」の野生動物とうまくやりとりをしながらバランスをとって生存する感覚や技術を身につけていて、その感覚で狼犬の育成を始めてみたらマッチしたという経緯がある。狼犬をきっちり扱えるようになることは、ヒグマを同様に扱えることにつながるし、逆に、ヒグマとのやりとりのセンスが本当にいい人は、ごく自然に狼犬を相棒犬にできる。

とにもかくにも、いったん強い信頼と尊敬を得られれば、これほどハンドラーとの阿吽の呼吸で動けるイヌもいないだろう。群れですべての生活を送るオオカミ譲りの真骨頂とも言える部分で、1頭のシカをパックで追い詰めていくように、また、GSDベースの狼犬ならば、広大な放牧地のヒツジやウシをまとめ上げてコントロールするように、ハンドラーの意志に沿ってヒグマを誘導し、きっちり威圧しながら稜線筋まで追い払うことも可能だ。

上述の狼犬の優れた能力は同時にこのイヌを扱う困難さでもあり、幼少時よりただ馴れ合いの関係でお茶を濁したような関係性に留まったり、あるいは覚悟・愛情の不足が起因して犬のいろいろを受け止めきれなかった場合、狼犬が成熟したある年齢で急に制御が利かなくなったり、いわゆるアルファ症候群に陥って問題行動が噴出したりすることがある。それでいわゆる犬の訓練士であっても狼犬をきっちり扱える人が、少なくとも日本にはほとんどいない。結果的に狼犬は「難しい」「危険」などのネガティブな印象や二次的情報ばかりが氾濫し、日本においてその能力が発揮される機会を持ててこなかった面も大きい。

イヌの世界に普通に普及しているイヌのマニュアルでいくら巧妙に扱おうとしても不足が生ずる。イヌとオオカミの両面から理解を深め、二刀流の扱いをマスターしなければならない。しかし、これはポテンシャルのすこぶる高いじゃじゃ馬慣らしのようなもので、イヌが不足を持っているわけでは決してない。扱う側の理解やスキルの問題、そして恐らくもっと重要なのは覚悟や心構えのような精神性・メンタルな部分に関係すると思う。

育成の難しさと面白さ

狼犬のベアドッグ育成の困難は、対ヒグマ作業自体の難易度・危険度が高いことに加え、上述の通りイヌのセオリー・マニュアルがそのまま通用しないことが起因するが、それがとりもなおさず面白さにつながっている。またヒグマの現場では、毎日の作業、歩く一歩一歩がお互いに命を預け合った形のものになるため、訓練も含め困難の一切合切が無条件で充実感をもたらし、なおかつその活動がヒトとヒグマの双方を守ることにつながるため、ハンドラーとしては役立つことへの喜びにもつながっている。 狼犬のベアドッグ育成の困難は、対ヒグマ作業自体の難易度・危険度が高いことに加え、上述の通りイヌのセオリー・マニュアルがそのまま通用しないことが起因するが、それがとりもなおさず面白さにつながっている。またヒグマの現場では、毎日の作業、歩く一歩一歩がお互いに命を預け合った形のものになるため、訓練も含め困難の一切合切が無条件で充実感をもたらし、なおかつその活動がヒトとヒグマの双方を守ることにつながるため、ハンドラーとしては役立つことへの喜びにもつながっている。

幼い魁をここに迎え入れる時、「こいつと一緒に行けるところまで行く」と覚悟を決めたが、その魁との日々が去り、この犬と駆け抜けた日々には想定外の驚きや感動がちりばめられ、自分の人生のほかの数多の幸福感が霞んでしまうほど鮮烈な体験になった。

実際、ベアドッグハンドラーも人の子。この手の作業を責務感だけでおこなうのは厳しいかも知れず、正真正銘「面白さ・喜び」を感じることは持続性に対しても重要なことだと思う。

北海道のヒグマ対策というのは過渡期もしくは岐路にあり、まだ成熟期には入っていない。しかし、ヒグマ問題の根本への理解が進むにつれ進化・成熟は促され、ヒグマ対策を担う現場の専門家がそれぞれ相棒犬ベアドッグを連れて問題にあたるのは、むしろ自然なことのように思われる。

追記)ハイブリッドウルフから学んだこと

GSDベースの狼犬を作出し扱っていく場合、一方でGSDの特性を理解することが必要だが、同時にオオカミ特性を深く理解することを必要とした。GSDのほうはさほど難しい作業ではないのだが、オオカミのほうが難航すると予測された。アラスカにおいて野生のオオカミの観察をおこなったり、トラッピング孤児の仔狼のアシストをしたりで一定レベルでオオカミへの理解は持っていたが、その程度の理解では到底追いつかないと考えられ、実際に手詰まり感があったのだが、そんなとき、願ってもない希有な助け船に恵まれた。

狼犬の中でハイブリッドウルフと呼ばれる「極めてオオカミに近い狼犬」とされるブリーディングラインがある。「ハイブリッドウルフ」とはブリーダーが冠した商標名で、例によってその真偽は不明だが、ベアドッグの模索をおこなう中で、二度ほどその仔犬をブリーダーから贈られたことがある。ともすると純粋のオオカミではないかと疑えるほどアラスカのオオカミと特性が酷似していたため、オオカミ特性をこのラインの個体から掘り下げて学ぶ方法をとった。

特に2011年に贈られたノース(North)という♂個体から学んだことは量り知れない。初代ベアドッグの魁に、このノースを従えさせる試練の前提でノースを迎え入れたが、魁がどのようにしてノースを従えるのか、逆にノースは魁のどのような部分で自ら従うようになるのか、そのあたりを7年間ほどつぶさに観察した。

魁は、優秀なベアドッグとなるばかりではなく、優秀なアルファとなるための教育を思いつく限り注ぎ込んだ犬だ。その魁も、喧嘩をするだけならノースにはるかに及ばない。その魁がノースを従え盤石なアルファになると信じたが、実際、どのようにそんなことができるのかがわからなかった。幸運なことに魁は私の期待を叶えノースを確実に従えたが、その過程での観察はオオカミや狼犬にとっての「優秀なリーダー学」を実証的に盤石なものとした。そこから得られた知識・認識・理解は、その後、すべての狼犬を扱う際の基礎ともなった。

また、2010年前後からはじめた「ハイブリッドウルフの糞と尿によるヒグマの忌避テスト」では予想を上回って効果があるとわかってきていて、今後もそのテストを続行する意義を見出している。ノースはベアドッグを落第し家庭犬となったが、ただ毎日落とす糞ひとつで、多くのヒグマの行く手を阻みUターンさせる能力を持っていることがわかった。ヒグマに対しての先天的な忌避剤は見つかっていないというのが定説だが、それが発見された可能性がある。

(↑)ベアドッグを落第し、家庭犬一直線でお気楽に走り回って暮らしているノース。運動能力・知力・感覚とも狼犬の中では群を抜くのだが・・・その落第した要素に、彼らを扱う本質が隠されていた。

狼犬のリスクとは?

狼犬やMSBDというのは、確かにイヌとしては独特の特性を持っている。それは「オオカミ特性」で示したようなことなのだが、その要素がほかの犬種にはない様々な優位点をもたらす一方、同じ要素が「独特の扱いづらさ」「独特の危険性」というのに結びついているところもある。

特に狼犬の危険性というのは、総じてオオカミの危険性を薄めた形で踏襲するが、最も問題となる「攻撃性」に関しては、総じて、狼犬の攻撃性は通常犬に比べてかなり低い。ここでまず錯誤を起こしている人が日本には多い。野生のヒグマやオオカミ同様、何かの理由で切羽詰まったとき攻撃より逃亡側へ心理が傾くのだが、その反面、いったん攻撃に転じた場合は、その高い「攻撃力」が働いてしまうため、攻撃された側は深刻なダメージを受ける傾向も強くなる。

「攻撃性」は気質を含めた心理的な性質、「攻撃力」というのは身体的な能力だが、ヒグマやオオカミやイヌなどの「危険性」というのは、原則的に「攻撃性と攻撃力」を切り分けて考える必要性があり、「攻撃性に関してはオオカミ<イヌ、攻撃力に関してはオオカミ>イヌ」という事実を踏まえて理解する必要がある。

| |

攻撃性 |

攻撃力 |

| オオカミ特性 |

弱い |

高い |

| イヌ特性 |

強い |

低い |

狼犬においては、オオカミ特性とイヌ特性がどういうバランスで攻撃性と攻撃力に与えられるかは、ブリーディングにかかっている。対ヒグマのベアドッグに最適化したMSBDでは、イヌに比べれば「弱い攻撃性と高い攻撃力」という特性を持たせてある。

そのため、狼犬の危険性を理解するためには、まずは「通常犬と比べ、どのような場合・条件で攻撃的になり得るか?」を考える必要がある。もちろん、茨城県条例のように、GSDからセントバーナードまで、ただ単に大型犬だから危険視するというスタンスは、高身長のヒトは危険人物とするのと同様あまり合理的ではない。やはり性質に踏み込んだ理解が必要だろう。

現在までに、狼犬がヒトに対して攻撃的に振る舞う要素が4つほど確認されている。

1.仔犬の防衛―――何者かが仔犬への暴力をふるう→暴力を止める行動

2.居住空間の防衛―――居住空間への一方的な侵入→侵入者を追い払う行動

3.自己の防衛―――恐怖心の元で拘束される→暴れて逃れようとする行動

4.メスにおいてはヒート(発情期)周辺での脆弱性―――ヒトのPMSに相当する不安定が生ずるため |

どの場合も、犬としては「吠えつく・うなる・鼻にしわを寄せる・牙を使う」などの攻撃的な態度になりがちになるが、1~3に関しては、どれも防衛的な行動で、ヒト側がその特性を理解し注意すべき点もあると思う。イヌはヒトのペット・所有物なのだから何をされても文句を言うな的な考えは私は持っていない。

また、特に1~4の要素が二つ以上の重なった場合、「攻撃的になりやすさ」の傾向が乗算的に強くなる可能性がある。

1.仔犬の防衛―――何者かが仔犬に暴力的にふるまったとき

特に生後6カ月までの仔犬に対して、暴力的に振る舞う人があった場合。狼犬はオオカミ同様パック全体で仔犬を育て、特にヘルパーと呼ばれる若犬の「子育て係」が四六時中仔犬の面倒を見るが、その若さゆえもあり、ヘルパーが仔犬を守る意識が過剰な防衛につながるケースもあり得る。

狼犬の社会化適期のスケジュールが通常犬より早いため「ヒトへの馴化」を幼少の頃よりおこなう必要があるが、ここでは友人・知人に来てもらい、仔犬を遊んでもらう時間をできるだけ多くとるようにしている。その場合、協力してくれる来訪者には「決して仔犬に暴力的に振る舞うことのないよう」重々に説明し、その前提で馴化の教育をおこなっている。

2.居住空間の防衛―――自らの居住空間に一方的な侵入者があったとき

一般的に、普段おとなしい通常犬でも自宅へのにわかな侵入者に対しては、神経質になり吠えついたりする場合があるが、それはイヌの散歩欲求やオスの尿によるマーキングなど、原種のオオカミのテリトリアルな性質が大なり小なり残存していると考えられる。オオカミ特性が比較的強い日本犬の一部がとても優秀な「番犬」になるのもそのためだ。狼犬の場合、総じてその意識が日本犬以上に強く、イヌのようにワンワン吠える行動が苦手なので、警戒行動から防衛行動に移行しやすい場合がある。

対策としては、犬に対して「ヒトへの馴化」をできるだけ進めておくことに加え、看板やロープ等で、イヌの居住空間への無闇な立ち入りを部外者に対してきっちり示しておくことだろう。

3.自己の防衛―――手足を拘束されるなどして逃げ場を失ったとき

動物病院でレントゲンやエコー検査を受ける時など、手足を拘束され保定された場合、その状況からとにかく逃れるために咄嗟に牙を使う可能性がある。また、狭い場所に追い詰められ恐怖心を感じた場合にも、そうなる可能性がある。

これは、飼い主と犬との関係性をきっちりつくることで確実な解消策がある。数名の看護師によって犬が動かないように手足を掴んで保定するのではなく、飼い主が付き添って犬の首に手を置いて「動くな」と静かに言えばいいだけだ。うちの犬は、その方法でレントゲンどころか顔に負った怪我の縫合手術でもつつがなくこなす。

4.メスの生理的現象―――ヒート(発情期)周辺で、ヒトのPMSに相当する不安定が生じたとき

この場合の「不安定」とはホルモンバランスが崩れたことによる心理的な不安定に加え、身体的な痛みによる苛つきなどの不安定を含む。

犬のメスに関するヒート周辺のいろいろに関しては科学的な研究がほとんど進んでいないため、ヒトのPMS(生理前症候群)から類推を働かせなくてはならない面があるが、ヒトのPMSにおける身体的症状としては「頭痛・腹痛・関節痛・筋肉痛」などが現れる場合が多く、精神的な症状として「抑うつ・イライラ・不安・混乱・神経質・情緒不安定・怒りの爆発」などが現れるとされ、ヒート周辺のメス犬に同様の症状が現れているとすれば、その影響は決して無視できない。また、PMSが発症している時期には、ほかのストレスによって女性ホルモンのバランスがさらに崩れ症状が重篤化することも指摘されており、訓練やルーティンワークでは注意を要する。

ちょっと休憩:「クマと遊ぶ犬」

2024年現在主力となっている飛龍や孫狼の父親は竜(Ryo)という規格外の、ほとんど犬としては変態領域の犬だった。つまり、知力も身体能力も気質も、ずば抜けて素晴らしい犬だった。

その竜が1歳になった頃、ある遊びをマイブームとして、こちらはヒヤヒヤする毎日を送ったことがある。

春になると半年間凍結していたいろいろが解氷し、風に数多のにおいが乗るようになる。鈍感な私にわからなくても、変態犬の竜には手に取るようによくわかる。竜は訓練が遅れ、まだ野生のヒグマに対峙させる経験をさせられていなかったが、あるにおいに敏感に反応し、そのにおいを追って、自宅の庭から裏山の斜面に消えることがあった。1歳になったばかりの仔犬のことなので、疲労死したシカとか、どうせろくでもないことに熱中しそうになるのだと思っていたが、ある時、竜につけたGPS発信器の動きを分析していて、イヤな推理が頭をよぎるようになった。

ある暴走で、竜は裏斜面をときどき躊躇を見せながら一定方向に進み、太平高原に出る手前あたりで休憩をしていた。いや、休憩ではない。何かと対峙し、俊敏に動き回っているようだった。それを10分近くおこなってから、さらに太平高原方面に斜面を速いスピードで登り観光道路を横断していたが、そこから先は電波の都合で竜の動きが捉えられなくなった。

竜はそのあと比較的すぐ自宅に戻ってきたが、ある想像の疑念が残った。

2~3日後、竜の動きを頭に入れ、スノーモービルに山スキーを積んで、できるだけ注意深く竜の進んだルートを追ってみた。最も興味があったのは、「休憩」と思ったそのポイントだ。

山岳用のモービルとは言え、私の腕ではこの急峻な山は自在に走れるわけではない。そこで、いったん観光道路の横断箇所まで行って、そこから山スキーで斜面を下ることにした。

斜面に入ると、すぐ竜の足跡とヒグマの足跡が絡み合うように斜面に付いていたので、それを逆追いする形になったが、斜面に派手に付いた大型犬とヒグマの足跡なので、斜面を概ね下りながら迷うことなく追うことができた。

問題のポイントに着いてすぐ、少し感激するような思いに駆られた。イヤな推理の一つが当たっていた。竜は、ヒグマの冬眠穴から漏れ出て風に乗るのを自宅の庭で感知し、その場所まで独り訪ねていって、要するに「ヒグマの冬眠穴暴き」をやって遊んでいたのだ。

さんざんヒグマと遊び呆けて雪の山を駆け回った後、何食わぬ顔で自宅に戻り、ロイヤルカナンPUPPYの晩ご飯を食べて、私のベッドで寝ていたことになる。

もう一つの推理は、餓死か疲労死か知らないがシカ死骸がどこかに転がっていて、そこについたヒグマと人知れず派手なやりとりをしているという可能性だったが、暴走直後の竜の糞の分析から、出先でシカは食べていないこともわかった。

シカ死骸でも冬眠穴暴きでも通常犬がヒグマと至近距離で対峙したとき、切羽詰まってパニック寸前の興奮状態で吠えつくとか牙を剥いて唸るとか、そういういっぱいいっぱいの行動になるが、MSBDの場合はそこが根本的に違う。もちろんヒグマの攻撃力や破壊力をわかった上で、用心深く、しかし遊びの延長でヒグマと対峙し、立ち回り、コントロールすることができる。

飛龍と孫狼のヒグマの追い払いを見ていていつも思うことだが、彼らは唸ることも吠えることも牙を剥くこともなく、興奮も切迫もしていない。普段にない真顔をつくって用心深く立ち回ってはいるが、ヒグマを攻撃しようという意図がその動きからは感じられない。立ち回るときのヒグマからの距離が7~8mと遠く、よほど何かのチャンスがなければ牙当てにも行けない距離なのだ。MSBDにとって同時にその距離は、ヒグマの攻撃をもらわないための距離でもある。その距離でヒグマを牽制し威圧しコントロールする。

そんなやりとりを見て、あるとき思った。MSBDにとってヒグマは、敵でも獲物でもなく、遊びの相手なのだと。そう考えると、仔犬の竜がマイブームとしたヒグマの冬眠穴暴きも、なんとなく腑に落ちる。

そしてまた、どうしてヒグマがこれほどMSBDを怖れ警戒・忌避するようになるのかも合点がいった。切迫し興奮するヒグマと、遊びの延長で冷静に立ち回るなMSBD。その時点でどちらが優位かは決まったも同然だろう。変態犬の血統にオモチャにされるヒグマもたまったものではない。

受け継がれる竜のDNA

目の前のヒグマに興奮してパニック寸前でギャンギャン吠え立てる犬の姿は、私のベアドッグのイメージにはない。

2018年の初夏、ちょうど交尾期の真っ只中、対ヒグマの経験を積んだ愛を教官犬とし、仔犬らをヒグマに対面させたときのこと。相手は300㎏クラスの大型オス成獣だが、逃亡に転じたそのオスのケツに愛が牙を当てて動きを止め、向き直らせて生後6カ月の飛龍に対峙させている。止めたヒグマの攻撃射程外に離れ、背を向け飛龍の様子をうかがう愛も愛で手慣れたものだが、圧巻は仔犬の飛龍(右)だ。オス成獣の正面に立ち、尾を高々と上げ、まったくひるむ様子もなく、無闇に突っかかっていく気配もない。ゆらゆらと自信ありげに動く尾が、とても印象的だった。このときの飛龍の表情を私は見ることができなかったが、恐らく、笑みを含んだ真顔で、冷然とオス成獣を見据えていただろう。

ハルゼミの鳴く音ばかりの静寂の中、私の中で冬眠穴暴きの竜のイメージが一瞬交錯したが、なるほど、これが血筋というものか。態度も距離感もあの竜譲りで、ヒグマに対する意識は秀逸そのものだ。この一件で、私は飛龍を次期アルファとして育てる決心を固めた。

.jpg)

竜は諸々の理由でベアドッグとして飛翔させられなかった、ある意味悲運の個体だが、「飛龍」の名はその竜の代わりに飛ばせてやるという意味を込めてつけた。どうやらそれは、実現しそうな気配をおびてきた。

|

仔犬近況報告などはFacebook:https://www.facebook.com/beardoghandler/ にて随時公開。

ベアドッグの概論はこのあたりで切り上げるとして、「狼犬の特性」「ベアドッグの育成」「ヒグマ対策の具体的な方法」などについての詳細は量が膨大となるため以下のリンクに記しておく。

(I'm sorry.リンク作成中)

|

第7章:ベアドッグ(Beardog) ・・・57

第1項:ベアドッグに適した犬 ・・・59

第2項:Wolf-CrossBreedによるベアドッグの最適化と注意点 ・・・64

第3項:ベアドッグの育成・教育と訓練 ・・・71

第4項:べアドッグを用いた対ヒグマ活動の現場 ・・・78

ベアドッグ2頭態勢の理由―――多頭飼いとパックシステム(BeardogPackSystem)

フォーメーション(歩く陣形)とリーシュのオン/オフ

ベアドッグにオフリーシュは必要か?

ベアドッグの意義と実効性

第5項:ベアドッグのオフリーシュメソッドの法的解釈とマナー ・・・96

補足項:狼犬の社会化適期とブリーディング ・・・103

あとがき)三者の関係学―――ヒトとオオカミとヒグマ ・・・107

(2016年7月・岩井) |

|

もくじ

第1章:基盤となる育成――人や他犬への親和性と非攻撃性の重要性

魁(KAI)と凛(RIN)の社会化と教育

補足)ハイブリッドウルフのノースに関して

ベアドッグの育成・教育と訓練(概論)――優秀な超アルファとしての条件

第2章:ベアドッグを用いた対ヒグマ活動の現場

ベアドッグ2頭態勢の理由―――多頭飼いとパックシステム

フォーメーション(歩く陣形)とリーシュのオンオフ

A.オンリーシュ・メソッド――並列型・直列型・自由型・1頭による作業

B.オフリーシュ・メソッド――状況と目的に応じた臨機応変なフォーメーション

ベアドッグにオフリーシュは必要か?

1.調査において

2.パトロールと夜間のシカ死骸回収作業

3.「追い払い」において

4.訓練において

ベアドッグのオフリーシュメソッドの法的解釈とマナー

自己基準による活動―――他者へのマナーと配慮

1.場所の制限と許容範囲

2.しつけ及び訓練の条件

犬を動かす重要性<犬を止める重要性

参考資料:【「いこいの森」周辺のクマの出没状況】

(2015年9月・岩井) |

|

|

|

| + |

| Copyright (C) 2014 higumajuku. All Rights Reserved. |

|

| site map プライバシーポリシー 特定商取引法に基づく通信販売業者の表示――― powerd by higumajuku |